Fabienne Le Houérou

Filmer la colère des réfugiés du Darfour et faire émerger le concept de détournement humanitaire. Comment les émotions nous éclairent sur la politique humanitaire

Présentation des relations entre les affects et l’émergence de certains concepts à partir d’un film tourné en 2005 sur les réfugiés du Darfour au Caire. Insistant sur la valeur heuristique des images dans l’élaboration d’une problématique filmée.

Lorsque j’avais proposé de diriger une publication sur les relations ambivalentes entre les exigences d’érudition de la recherche et l’implication émotionnelle du cinéma documentaire, de nombreux collègues semblaient interloqués par cette association. Or le questionnement lié à la compatibilité de la science avec les données subjectives qui entourent sa production est loin d’être nouveau. L’interrogation est constante depuis les débuts de l’anthropologie visuelle, et les premiers films de Jean Rouch sont déjà des témoignages de cette tension entre connaissance et affects.

Les films scientifiques n’arrivent pas à se démarquer ou à se détacher de formes visuelles esthétisantes et cet ancrage dans le beau est le signe manifeste de la présence d’une certaine subjectivité. Tant le beau, même comme produit construit d’une société donnée, échappe. Ce que d’aucuns appellent la magie du beau n’est rien d’autre qu’une expression de l’énergie subjective qui se dérobe à son producteur lui-même. Les peintres le disent assez souvent lorsqu’ils évoquent le processus créatif, en soulignant à quel point entraînés par la couleur, leur propre œuvre les déborde. Cette absence de contrôle est opposée aux exigences cartésiennes du travail scientifique qui requiert une approche rationnelle du savoir et surtout l’application de certaines lois comme celle de la démonstration par la preuve.

Nous pouvons retrouver la justesse d’un raisonnement et le justifier alors qu’il est beaucoup plus difficile d’établir la beauté d’une chose. Nous savons que les objets sont beaux sans pour autant être capables de rentrer dans une explication savante. Là réside toute la difficulté des discours sur l’art, qui ne sont que des mises en organisations rationnelles d’un objet qui par essence ne l’est pas.

Le cinéma dit « scientifique », tel qu’il a été conçu à ses origines, est un cinéma éminemment irrationnel, puissamment émotif et, qui, grâce à cette puissance, transmet un savoir inédit par une expression formelle qui déconcerte encore les Sciences Humaines, malgré les avancées des neurosciences et des travaux sur les zones du cerveau (Maclean, 1984)((MacLean, “Evolutionary Psychiatry and the triune brain “, 1984.

MacLean, Roland Guyot, Les trois cerveaux de l’Homme, Paris, R. Laffont, 1990, 367 p.)). Des expériences qui ont maintenant plus de 20 ans demeurent souvent boudées par les Sciences Humaines, alors même que les résultats de ces travaux sont le produit d’une expérimentation administrant la preuve.

Les neuroscientifiques ont démontré depuis les travaux de MacLean, largement diffusés au sein du grand public, que l’on n’apprend jamais autant que lorsque les affects sont sollicités dans le processus cognitif. L’expérimentation s’est produite dans le milieu éducatif afin de démontrer que les professeurs qui étaient appréciés étaient également ceux qui arrivaient à obtenir auprès de leurs élèves les meilleurs résultats scolaires. Bien sûr, nous n’avions pas attendu les neurosciences pour le saisir empiriquement (Socrate ne le savait-il pas déjà ?). Les travaux des chercheurs ont simplement apporté des preuves mathématiques sur les probabilités de cette hypothèse.

Dans les films à caractère didactique, notamment sur la possession et la compréhension de la transe, on saisit très vite à l’image la proximité de Jean Rouch avec les êtres filmés. D’aucuns ont également parlé de fusion quasi charnelle entre les possédés et Jean Rouch, lui-même possédé par son sujet. Cette symbiose entre sujet filmant et sujet filmé ouvre un espace de compréhension qui fait du film un véritable outil de connaissance. Aussi je me propose à travers l’expérience du dernier film tourné en 2005 en Egypte et au Soudan, d’explorer ces liens entre le savoir et les émotions et ainsi, faire émerger une problématique au cœur de ma pratique de chercheur : la négociation de mes connaissances avec les émotions qui les accompagnent dans la mise en scène de leurs résultats.

La mise en scène visuelle est une mise en ordre qui demande le même travail que la mise en explication dans un article. Les éléments s’agencent selon une hiérarchie, les thèmes s’articulent les uns aux autres et les « images sont comme des idées » (M.-H. Piault, 2000).

- Peut-on dire, ou prétendre, que l’univers subjectif du sujet filmant peut favoriser l’accumulation des connaissances sur un objet et, participer à la construction érudite d’un objet ?

- A contrario, peut-on soutenir l’inverse; c’est-à-dire que l’univers subjectif du sujet filmant soit une entrave à la connaissance ? Les émotions troubleraient-t-elles le processus cognitif ?

- En quoi l’univers subjectif du sujet filmant, ses goûts, ses dégoûts, sa colère, sa tendresse, fait-il émerger une parole vraie, porteuse de connaissance ?

- Les émotions sont-elles des pollutions de la connaissance ?

- Comment la sensibilité d’un être filmant participe-t-il d’un processus scientifique ?

- Quelle est la valeur démonstrative des images esthétisantes ?

Dans tous les documentaires tournés, je me suis attachée aux objets scientifiques en raison d’un intéressement aux humains. Les objets se confondent aux hommes qui les ont portés et deviennent «dignes d’intérêt».

Le film « Nomades et pharaons » évoquait cette sollicitude envers les êtres filmés. Cette empathie, comme fil conducteur, a déclenché le projet de film sur les victimes de l’ethnocide au Darfour. L’attention pour le Darfour m’est venue bien antérieurement à la médiatisation du conflit, par l’intermédiaire de mes proches collaborateurs. Chercheure au Caire, j’étais visiting scholar sur le programme des Forced Migrations and Refugee Studies, à l’Université Américaine du Caire, lorsque j’ai débuté un programme de recherche sur les migrations forcées. J’étudiais les diasporas africaines au Caire et travaillais à la périphérie de la ville, à la limite de Madinat Nasser dans un quartier qui bordait cette cité nouvelle à quatre kilomètres et demi de la route de Suez.

« Quatre et demi »

Le quartier de Quatre et Demi est une zone informelle, coincée entre la ville de Nasser City et la route allant vers Suez. A une distance de quatre kilomètres de cette grande artère. J’avais lancé un programme de recherche sur les coexistences entre Égyptiens du Saïd et déplacés soudanais du sud. Cette zone était devenue depuis les années 2000 une poche diasporique Dinka et quelques 300 familles soudanaises de ce groupe y vivaient sur un périmètre de quelques ruelles. Le traducteur qui m’accompagnait était originaire du Darfour et avait été étudiant à Al Azhar pendant dix ans. Il était également demandeur d’asile et membre d’une ONG.

L’homme ivre

En janvier 2004, alors que nous procédions à nos investigations usuelles dans la zone de Quatre et demi, nous assistâmes à une scène de violence.

La zone sur laquelle nous travaillions est un site particulier où la police est quasiment absente ; au centre de nombreux trafics illicites, cet espace est certainement l’un des plus violents de la ville. C’est en tout cas, le territoire que les imaginaires urbains se représentent comme le plus dangereux. Les représentations données par la presse sont particulièrement repoussantes. Force nous a été de remarquer que les agressions étaient quotidiennes entre Sayyidi et Soudanais mais également entre migrants de Haute Égypte et entre Soudanais.

Un jour devant l’église copte du quartier, un soudanais ivre gisait dans une flaque de sang aux yeux de tous. Soudanais et Égyptiens coptes l’entouraient sans esquisser le début d’une aide. L’homme perdait beaucoup de sang, il s’appelait Garang et aucun de ses compatriotes ne faisait mine de lui porter secours pour des motifs qu’ils m’expliquèrent plus tard. Mon traducteur et moi dûmes porter cet homme à l’autre bout de la ville dans le seul hôpital qui acceptait de lui prodiguer des soins gratuitement. Cette expérience eut le mérite de tisser entre le traducteur et moi une solidarité née dans cette situation d’urgence. Le soir même Abdal Shoukour m’apprit qu’il avait remarqué, sur le site, la présence d’un homme du Darfour d’origine Four. C’était la première fois qu’un réfugié en provenance de cette région du Soudan se trouvait dans ce quartier où une répartition ethnico-régionale se dessinait assez clairement- l’immense majorité des habitants étant d’origine Dinka et plus précisément encore d’un village du Bar El Ghazal : Awil. Cette homogénéité de peuplement pouvait s’expliquer par les solidarités territoriales tissées entre les réfugiés eux-mêmes dans les camps de déplacés de la périphérie de Khartoum. Dans le quartier de Quatre et demi, en 2003-2004, il n’y avait pas d’autres groupes que des Dinka et quelques Nuba et Nuer.

Les réfugiés du Darfour bénéficiaient des solidarités de réseaux d’accueil liés à leurs associations qui se trouvaient dans le quartier d’Aguza. Pour Abdal Shoukour, Four, originaire du Jabal Mara, l’arrivée d’un des membres de son groupe dans une zone pauvre et délabrée de la ville avait la valeur d’une alerte. Il avait interprété cette primo-arrivée comme le signe avant-coureur d’un exode imminent.

Il insista pour que je rencontre des primi-arrivants autour de l’association culturelle Four. Je ne souhaitais pas prolonger mon enquête et Quatre et Demi était mon dernier terrain avant la fin de mon séjour égyptien. Les souffrances que j’avais pu croiser dans ce quartier, les «horreurs» révélées au Soudan, les brutalités ordinaires rencontrées au cours de quatre années, où je fus plongée dans les univers des déplacés, avaient été suffisamment éprouvantes pour ne pas regretter de mettre un terme à ce terrain «trop douloureux».

Abdal Shoukour, de caractère discret, insista quasiment tous les jours pour que je prenne rendez-vous avec des réfugiés du Darfour alors que je me défendais de m’intéresser à cette dernière «convulsion» de l’histoire africaine.

Un jour, il me conduisit chez l’une de ses cousines qui venait d’arriver au Caire et qui tenait une guinguette à deux pas de mon domicile. Il organisa la rencontre et traduisit le récit d’Aïcha, une femme Four de cinquante ans, paysanne du Jabal Mara, montagne centrale du pays des Four. A l’époque, quelques ONG faisaient circuler des rapports sur internet mais les médias ne s’étaient pas encore réellement emparés de la question. Les forces rebelles du Darfour ne s’étaient organisées que depuis 2003 et l’ethnocide battait son plein dans un silence médiatique inquiétant. Mon intéressement pour le Darfour a donc pris d’abord le visage d’Abdal Shoukour, pour progressivement se poursuivre en conversations informelles pendant plusieurs mois avec des membres de sa famille, et plus généralement du Jabal Mara, dialogues qui seront complétés par une recherche documentaire de plus en plus dirigée vers les sites onusiens, afin de comprendre la situation.

De fil en aiguille, d’entretiens en entretiens, l’informalité de cette démarche se transforma en intérêt déclaré. La mutation d’un sujet amical en objet de recherche eut lieu au cours d’une rencontre où je fus littéralement bouleversée par des jeunes hommes qui étaient arrivés au Caire la veille.

Le 12 juillet 2004

De très jeunes hommes étaient entassés dans un appartement à Aguza. Ils étaient assis sur des fauteuils en plastique ; nous étions le 12 juillet 2004 et cette date est restée gravée dans ma mémoire. Ils me racontèrent les différentes persécutions qu’ils avaient subies au moment où les janjaweeds (milices qui commettent les exactions sur le terrain) incendièrent leurs villages. La brutalité mais surtout les tortures physiques et psychologiques qu’ils me racontèrent ce jour-là étaient si insupportables à entendre que j’en pleurais. Gênée moi-même par ces larmes, ils m’entourèrent et me consolèrent en trouvant des mots simples et apaisants. J’étais confuse d’être « celle qui pleure » alors que j’avais en face de moi de jeunes hommes blessés à l’extrême. J’ai toujours pensé que je n’étais pas armée intellectuellement pour traiter de manière scientifique ce qui m’avait été raconté ce jour-là.

Puis ces jeunes hommes, presque des gamins (de l’âge de ma fille) me confièrent que c’était la première fois qu’ils rencontraient quelqu’un qui pleurait pour eux et me demandèrent non seulement de ne pas avoir honte de mes larmes mais de leur promettre de faire un film sur eux.

Je donnais ma parole ce 12 juillet 2004 de revenir l’année d’après pour raconter leur histoire.

A cette époque, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Caire, refusait de comprendre l’ampleur des événements du Darfour et niait la réalité de l’ethnocide. Rappelons que la convention de Genève avait été pensée par des juristes qui, justement, souhaitaient trouver des réponses internationales pour protéger des victimes de crimes contre la religion, la race ou les opinions politiques. La carte de réfugié avait été refusée à tous ces adolescents martyrisés et, comme pour d’autres chantiers, j’observais l’organisme onusien se déjuger, déviant de ses fonctions de protection. Rappelons encore qu’un agent du HCR se nomme « Officier de Protection » (OP). Ces observations sur les dysfonctionnements du HCR n’étaient pas nouvelles. J’avais organisé en 2001, un groupe de défense juridique bénévole en faveur des réfugiés de l’Afrique de l’Est en raison de ma spécialité sur l’histoire contemporaine de l’Abyssinie. J’étais toutefois encore loin d’imaginer que l’organisme était capable, non seulement de dénier toute protection à des demandeurs relevant de sa compétence et répondant à l’article 1 A de la Convention de Genève, mais plus grave encore, de les livrer à la police comme cela a été fait en janvier 2005, place Mustapha Mahmoud (Le Houérou, 2006). C’est donc en répondant à une double réaction émotionnelle que je décidais ce jour-là de faire un nouveau film :

– Un sentiment de révolte contre l’injustice et la « déviance » administrative de l’institution internationale, le HCR, organisme que j’observais depuis des années en train de dévier de ses objectifs fondamentaux.

– Un sentiment de compassion pour des victimes dont le jeune âge me rappelait ma propre situation de mère de famille et développait un sentiment de protection de type « maternant ».

Les Displaced People (DP) et les Very Important People (VIP)

En 2004, John Garang (leader de la rébellion du Sud Soudan) venait de signer un accord de paix censé mettre un terme à la guerre civile soudanaise (qui avait repris en 1983). Aussi les troubles du Darfour venaient-ils, en quelque sorte, perturber la ratification de ces accords. Par ailleurs, les populations africaines victimes des milices pro-gouvernementales (les janjaweeds) commençaient à s’organiser politiquement et militairement en raison même de cet accord paix car les négociateurs avaient exclu le Darfour de l’ordre du jour en niant l’ampleur du conflit. Cela faisait plusieurs mois que les populations subissaient les crimes des janjaweeds, comme a pu me l’expliquer, le 13 juillet 2004, le leader de la rébellion Adam el-Nour. Ce dernier fut entendu au Caire (alors qu’il demeurait encore un interlocuteur négligé). Il établissait alors qu’il y avait en 2003, quelques 35 000 déplacés qui avaient fui leurs villages en flammes dans le camp de Kalma, 50 000 déplacés à Krinic et 200 000 à Mustaré ; enfin à Abou Shock (non loin d’Al-Fasher) un camp abritait 30 000 personnes.

On estimait en 2003 l’ensemble des IDP du Darfour (Internally Displaced People) à un million d’âmes. La diplomatie internationale, malgré les informations divulguées par les lettres d’informations bien connues des ambassades, donnait déjà une idée précise de l’ampleur du phénomène. En 2003, le Darfour vivait déjà une tragédie humanitaire de grande envergure, qui laissait la communauté internationale dans une coupable indifférence et à l’instar de cette communauté, le HCR, qui est une des incarnations institutionnelles de ladite communauté, ne faisait que la traduire.

Le drame n’a réellement eu l’écho qu’il méritait qu’après que certains « people », tel l’acteur hollywoodien George Clooney, n’eurent saisi les médias en 2006. A partir de là, des SOS Darfour ont essaimé partout en Occident : traduisant bien tristement que seuls les mannequins et les acteurs pouvaient réellement apostropher l’opinion de manière active et surtout efficace, tant les intellectuels auront été peu entendus, écoutés, sollicités sur la question. Le projet de film présenté aux chaînes de télévision en 2005 a été refusé, sous prétexte que « les réfugiés » n’étaient pas un sujet porteur, et « qu’on en avait marre de la souffrance de l’Afrique ». Cela n’intéressait plus personne. Le projet n’était pas « scintillant ». De mon côté, j’avais donné ma promesse à ces jeunes gens et j’étais tenue par elle. Le lien et la parole, la parole comme lien sont des contrats muets parfois plus contraignants que des textes écrits car ils procèdent de prises de décisions morales et émotives.

Adam El-Nour estimait à 20 000 hommes ces janjaweeds qui semaient la terreur dans la province. Ce comptable de banque n’était absolument pas préparé à la guerre, il menait une vie paisible à Nyala avec ses deux femmes et ses neuf enfants.

Il rentre en dissidence avec Khartoum après l’attaque le 23 septembre 2003 de son village natal qui fit 44 morts. « Les bras et les jambes des défunts avaient été coupées, les organes des morts avaient été pendus aux branches de arbres ». Devant l’atrocité du spectacle l’intéressé décide de prendre les armes. Là encore, la décision d’organiser un mouvement militaire s’est prise en raison du bouleversement émotionnel du sujet. C’est à ce moment particulier qu’Adam El-Nour comprend qu’une véritable politique ethnocidaire se met en place. Dans le processus décisionnel, le spectacle des défunts mutilés, humiliés jusqu’après la mort, aura déclenché l’action. Les pires crimes ont été commis par les janjaweeds en milieu rural. Adam El-Nour explique que dès 2003, on pouvait discerner une réelle stratégie de guerre essentiellement rurale : toutes les attaques des miliciens intervenaient dans les villages et la politique de harcèlement des populations civiles n’atteignait que les terres agricoles. Les villes d’Al-Fasher de Nyala n’ont jamais été incendiées.

Le leader de l’opposition a été entendu en entretien alors que nous ne l’avons ni cherché, ni sollicité. Je fus continûment sollicitée par mon assistant qui voulait absolument que je m’engage et qui prenait des rendez-vous à mon insu, puis me mettait devant le fait accompli. Progressivement, l’intérêt humain pour les gens que je rencontrais transformait la sympathie pour une cause en objet d’investigation et de recherche.

Le film est donc né au cœur de ce processus, au sein d’une promesse « faite en l’air » un 12 juillet devant un parterre de victimes du Darfour. Il n’a pas été le fruit d’une décision personnelle mais plutôt l’aboutissement d’un projet collectif. Ce sont les réfugiés du Darfour au Caire qui ont choisi à ma place et j’ai été entraînée, malgré moi, vers l’étude de ce conflit par mon traducteur, assistant et ami Abdel Shoukour. Nos caractères et nos relations humaines ont déterminé la suite et façonné l’objet de recherche. Aussi l’affect est-il le déclencheur du dispositif de recherche.

La mémoire des dates

J’étais dans l’avion avec le preneur d’images le 11 juillet 2005, un an précisément après la promesse donnée. Je n’ai réalisé cette étrange coïncidence à propos des dates que lorsque le film fut terminé. Le tournage a débuté à la date anniversaire de la promesse. Le jour où je suis en train d’écrire ces lignes, nous sommes le 13 juillet 2007. L’inconscient enregistre les temporalités au-delà de ce que notre conscience veut bien admettre.

Le 12 juillet 2005, je mettais en scène ma propre parole en commençant le film « Voix du Darfour », qui était la mise en témoignage de ces victimes. La parole donnée avait été tenue de manière quasi « inconsciente ». Force m’est d’observer qu’à l’inverse de nombreux spécialistes du Darfour, ce n’est pas une stratégie de recherche qui me conduisit sur la réalisation de ce documentaire, mais la force de compassion doublée d’un sentiment de révolte contre l’injustice : ce sont ces deux émotions qui ont porté le projet de bout en bout.

Aujourd’hui, deux ans après le tournage, je comprends encore mieux que je n’aurais jamais eu la détermination nécessaire et l’énergie de porter ce projet – le produisant avec mes deniers personnels – si je n’avais pas « ressenti » le puissant moteur lié à la compassion.

Les chercheurs au CNRS taisent généralement cette disposition bien que de nombreux agents l’aient expérimentée sur leur terrain, tant en Sciences Humaines, qu’en sciences dites dures. Les scientifiques qui travaillent avec les abeilles ou les mantes religieuses finissent par avoir une vraie compassion pour ces insectes et c’est assez commun dans les milieux de la recherche de développer une forme de « tendresse » pour les objets étudiés. Cela existe dans un hors champ inavoué et inavouable, en toile de fond de l’activité scientifique. Je dirai : à l’ombre de la Science. En Sciences Humaines les chercheurs qui opèrent dans des situations difficiles (guerres, déplacements, catastrophes naturelles, génocides) apprennent à se protéger en mettant une distance entre eux et l’objet étudié. Cette distance tend, force nous est de l’admettre, à s’amenuiser avec le temps. Sur la durée, le phénomène d’empathie finit toujours par rétrécir les distances. C’est la raison pour laquelle il n’est pas très recommandé de rester trop longtemps sur un terrain difficile. D’une certaine manière, pour tenir durablement sur un chantier pénible, les émotions du sujet se transforment en moteur pour donner une sorte de force à l’acteur de la recherche dans son travail. Ce phénomène a pu être observé de près en collaborant avec Barbara Harrell-Bond (American University in Cairo). La compassion, lorsqu’elle est vraie, permet de tenir dans des situations ou d’autres auraient pu s’effondrer, mais elle entraîne le sujet compatissant vers des sables aussi mouvants et instables que les émotions. La compassion peut également se muer en passion destructrice et violente même chez des intellectuels avertis.

Juger les émotions comme des pollutions pour l’écriture de la Science serait aussi incongru que d’ériger les affects – liés aux terrains – en modus operandi. C’est l’équilibre entre émotions et connaissances qui fait ou non la valeur d’une recherche et pas le vote aveugle et exclusif pour l’une ou l’autre option.

Le tournage

Le scénario initial était construit autour du personnage d’Abdal Shoukour et de son action à l’Association Culturelle Four du Caire. Il avait été au centre des investigations et dans une logique simple, je le plaçais également au cœur du documentaire en personnage principal. J’ai rencontré le Darfour avec son regard. Aussi, le scénario s’organisait autour de rencontres entre AS et la communauté Four dont il était le passeur de frontières.

A la veille de mon départ pour le Caire, le 10 juillet, je l’appelais pour lui donner les dates de notre arrivée au Caire. D’une voix gênée, AS m’apprit qu’il partait le lendemain, définitivement, pour les USA. Après un transit de 10 ans au Caire, il était enfin admis pour y être réinstallé. La surprise de ce départ rendait le tournage extrêmement improbable car cela impliquait l’écroulement de toute la construction scénarique. Des frais de tournage avaient déjà été engagés sur de maigres ressources personnelles, et j’ai hésité une demi-journée sur la décision à prendre. Le scénario de documentaire est une convention de départ qui peut, à tout moment, être remise en question et je connaissais suffisamment les populations four réfugiées au Caire pour m’aventurer sans guide dans les communautés en exil. Par ailleurs, AS avait pris des dispositions pour que l’un de ses compatriotes s’occupe du tournage. Son histoire était également l’histoire de son ami qui était aussi l’Histoire de milliers de paysans Four. Elle avait une valeur paradigmatique.

Arrivée au Caire, tous les amis d’AS ont évoqué les méticuleuses précautions prises par ce dernier pour cacher son imminent départ pour les Etats-Unis où il avait été accepté comme réfugié. Dissimuler cette partance était une manière de se protéger de la jalousie d’autrui. Ceux qui s’en vont définitivement taisent souvent leur chance par crainte du mauvais œil. L’œil de la jalousie sociale que provoque la réinstallation à l’Ouest. La superstition d’AS me surprit mais elle ne faisait que souligner la puissance du rêve de réinstallation aux Amériques.

Même sa cousine Aïsha « pestait » contre lui en disant que des rituels de départs dignes de ce nom n’avaient pas pu être organisés par la communauté. En général, ces voyages suscitent également des fêtes d’adieux et parfois les Dinka affrètent des bus pour aller accompagner l’heureux élu à l’aéroport du Caire.

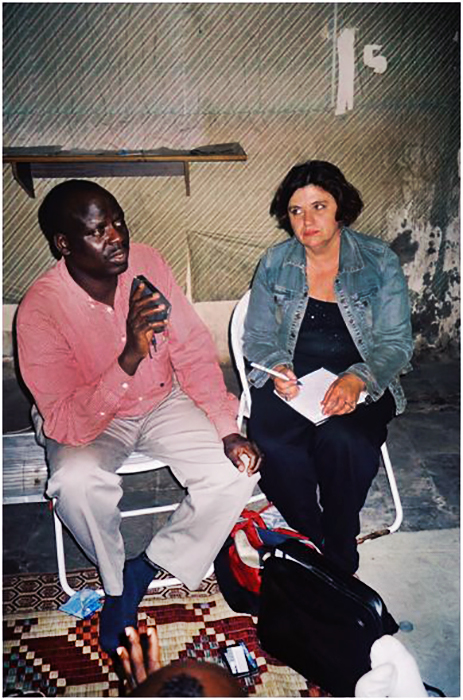

Yohannés, l’ami d’AS, est venu à notre rencontre et, effectivement, il a finalement joué un rôle analogue à celui de son ami. Il venait du même endroit, appartenait au même milieu social et avait un parcours d’étudiant. Yohannés a «activé» son réseau et la machine du tournage s’est vite mise en marche autour de l’association à laquelle appartenait AS. Les entretiens ont débuté dans ce lieu, au centre du Caire, dans des locaux communautaires fréquentés quasi uniquement par des hommes qui regardaient la télévision des heures entières, en silence, sur des chaises en plastique bleues ou oranges.

Quelques trente heures de rushs évoquent l’histoire des populations du Darfour: des discours établissent la prévalence historique des populations noires sur les Arabes nomades arrivés sur les terres du Darfour. Parmi ces trente heures d’entretiens filmés, deux personnages se sont nettement dégagés d’une part, par leur bonne volonté, et d’autre part, par l’intensité de leur présence au monde. Mohammed Shisha, chargé de communication pour l’association, et un autre homme qui s’appelait également Mohammed et, que, parce qu’il parlait parfaitement l’anglais, avait été surnommé Mohammed BBC.

Mohammed Shisha fut un ambassadeur communautaire dévoué, consciencieux et il eut la patience de se prêter au jeu de la caméra pendant plusieurs heures. Plus que tout autre, il m’expliqua avec force détails les difficultés économiques des réfugiés. Grâce à lui nous avons pu rencontrer ses amis et il ne fut jamais avare de son temps pour nous accompagner avec le preneur d’images dans des familles de réfugiés, comme celle de Yahia et de sa femme Hawa. Il m’aida également dans certaines traductions ; car si je pouvais me débrouiller en arabe je n’avais aucune base en langue four. Son aide fut précieuse et constante, comme sa patience.

Au tournage, je me rendais compte que son discours homogène, proche d’un laïus communautaire collectif, manquait d’accents personnels et d’épaisseur du vécu. Aussi cette parole, si intéressante fut-elle, n’en demeurait pas moins monocorde, vide d’affects et de relief. Les éléments de connaissance ne sont pas véhiculés de manière à éveiller une attention. Son discours aura permis de comprendre et d’analyser la situation collective mais son témoignage n’a pas été directement utilisé dans la construction filmée. Tout bonnement par manque de force de persuasion. Son inébranlable flegme et son absence d’émotion (visible) rendaient sa présence extrêmement apaisante et utile sur le tournage et à son déroulement. A l’image je réalisais néanmoins et de manière plus brutale au montage, que cela ne « passait » pas. Cela n’était pas le cas de Malik qui se mit soudainement debout, devant une carte du Soudan extraite du manuscrit d’Ibn El-Tounsy, soulignant avec pertinence que l’écriture de l’histoire avait été uniquement arabe au Darfour, car peu de lettrés africains avaient rédigé des récits construits sur l’histoire du Darfour.

Entretien de Malik à l’association des Four, juillet 2005

« Le problème du Darfour entre les Arabes et les Africains est ancien et date de 1965. Après l’indépendance du Soudan, les Arabes voulaient faire du Darfour un lieu de rassemblement arabe et priver les noirs de leur richesse au profit des Arabes car cette terre est pleine de richesses au niveau de la faune, la flore et du sous-sol. Petit à petit, ils nous ont volé nos biens, tous les animaux. Là-bas. Il n’y a pas de loi car le gouvernement siège dans les grandes villes à Nyala, Koutoum et Al-Fasher, mais à la campagne dans les villages, le gouvernement n’est pas représenté. Ici les Arabes viennent frapper, piller et partir sans que le gouvernement leur dise quoi que ce soit. Les janjaweeds sont armés par le gouvernement.

Ils montent sur les chevaux. Ils encerclent le village, mettent le feu, dès que tu sors, ils te tuent, les vieux, les enfants et violent les femmes. Pour eux, tu es un esclave sans religion. Ils brûlent donc le Coran et prennent tes biens. Ils ont continué à piller ainsi jusqu’à la famine de 1983 au Darfour. Les gens se sont réfugiés à Khartoum dans les camps de Mayou, Oum Baddah et Haj Youssef. A cause de la sécheresse peu de gens sont restés, le reste est venu à Khartoum faire des métiers marginaux pour survivre.

Alors les Arabes ont dit qu’il restait peu de gens à Darfour, on va les tuer et brûler les villages restants pour effacer les dernières traces et que personne ne sache que des gens vivaient ici.

En 1990, un conflit a éclaté entre le Soudan et le Tchad. Le Soudan a armé Idriss Deby pour se rebeller contre son pays à partir du Darfour. En 1989-1990, Idriss Deby et Hussein Habré s’affrontaient au Darfour. Résultat : 1500 villages brûlés et les gens d’ici meurent tous. Le gouvernement soudanais a mis en garde les gens : s’ils témoignent de ce qui s’est passé, ils mourront.

Le gouvernement a armé les janjaweeds. Il les a utilisés dans la guerre du Sud, après la fin de celle-ci, il les a ramenés pour opérer à Darfour. L’armée gouvernementale venait en chars, avions et voitures alors que les janjaweeds marchaient car ils connaissent bien la région en tant que nomades qui voyageaient du nord au sud l’été au nord du Darfour. Au printemps ils se déplacent vers le sud du Darfour. Ces gens-là connaissent bien les villages, le nombre de personnes, le nombre de médecins. Ils mettent le feu lorsque les gens sont couchés, ils se réveillent, tentent de solliciter le gouvernement pour leur protection et trouvent le gouvernement assis côte à côte avec les janjaweeds ! Si vous êtes jeunes, vous pouvez peut-être vous enfuir mais un enfant et un vieux meurent tout de suite. Moi, j’ai perdu ma grand-mère dans un incendie. Les janjaweeds déchirent même les ventres des femmes enceintes avec leur arme, sortent le foetus pour les éliminer.

On vous met devant ta femme, on la viole devant vous avant de vous achever. Tout cela pourquoi ? Parce qu’ils veulent notre terre et nous forcer à la quitter. Pour eux nous ne sommes pas Arabes, nous sommes Africains. Ils disent que le prophète Mohammed est leur prophète à eux seuls, alors que nous sommes musulmans au même titre qu’eux. Pourquoi ?

C’est la question que je me pose. Au Darfour nous sommes tous musulmans mais le problème est la couleur, Africain, noir ! A Khartoum, ils ne veulent que la culture arabe. Omar El Bashir dit qu’il défit la communauté internationale à ce sujet, il jure que le Soudan n’est qu’arabe. Nous ne connaissons que l’histoire des Arabes car ce sont les seuls qui ont écrit l’histoire.

En 1993, un mouvement de libération a été créé à la montagne Marra par Daoud Bolad. Le gouvernement et les janjaweeds ont tué 5 000 four ainsi que leur guide Bolad (son cadavre a été traîné par terre). A la montagne Marra, ils ont tué plus de 20 000 Four, personne n’était au courant de cela. Ensuite, en 2003 est né le Mouvement de Libération du Soudan (MLS). Le gouvernement n’affronte pas ce mouvement, il tue seulement les pauvres dans les camps de Morné, Zaligé, Nyala et Al Fasher avant l’arrivée des Nations unies et de l’Union Africaine. Ici il n’y a pas d’électricité. »

Pour Malik, comme pour de nombreux autres jeunes Four, le génocide est la conséquence de l’imposition, par la force, d’une culture arabe homogène. Les réfugiés expliquaient les origines du conflit à une dispute pour les terres et les exactions commises par la milice des janjaweeds comme une stratégie en vue de faire partir les populations locales. Une politique consciente de déplacement forcé du gouvernement dit « arabe » de Khartoum afin d’accaparer les territoires occupés par ces ethnies africaines que sont les Four, Massalit et Zaghawa.

Filmer l’absence

D’autres témoignages n’auront pas été retenus dans le documentaire alors qu’ils étaient également passionnants. Créer c’est également soustraire, il était impossible de tout retenir, de tout traiter. Hôtel du Nil a une exigence de discrétion : les viols et les exactions ne sont pas des objets de narrations. L’histoire du Darfour non plus n’est pas l’objet du film. Répétons-le, le documentaire raconte l’exil et non l’histoire globale de la région.

Le savoir à l’état de récit, sans passion dans la voix, devient une matière aussi « morte » que l’académisme le plus désuet. De nombreux entretiens dénotent une absence au monde bien difficile à traiter, un discours de victime identique et interchangeable tant l’histoire de l’un aura été l’histoire de l’autre, avec pour commencement un village brûlé au Darfour, des janjaweeds impitoyables et une fuite en Égypte où les réfugiés font face à un racisme ordinaire qui entrave les activités lucratives et économiques de ces migrants noirs. Malmenés par le Haut Commissariat pour le Nations unies. Les récits d’abandon, de refus de cartes, d’attentes interminables, de difficultés à être protégés et nourris. Ils étaient quasi tous des hommes entre 20 et 40 ans, assis ensemble sur les chaises en plastique. La voix de l’un, la tristesse de l’autre, sous un ventilateur qui brasse l’air chaud de la pièce, et des bouteilles de coca qu’ils veulent nous offrir, malgré les difficultés de leur vie quotidienne. Sur ce matériel abondant, je n’ai retenu qu’une image symbolique, une vision d’une ombre et l’idée de la métaphore de l’absence. Ces hommes jeunes, blessés, qui ne sont que l’ombre d’eux-mêmes, et, qui, cassés, ont perdu leur voix, leur colère. Anéantis, ils se réfugiaient dans un insondable silence. Pas de cris, peu de pleurs, mais l’immensité d’une absence au monde, telle un abîme. Alors au montage, des suggestions visuelles en formes de touches impressionnistes ont été utilisées afin de traduire cet état.

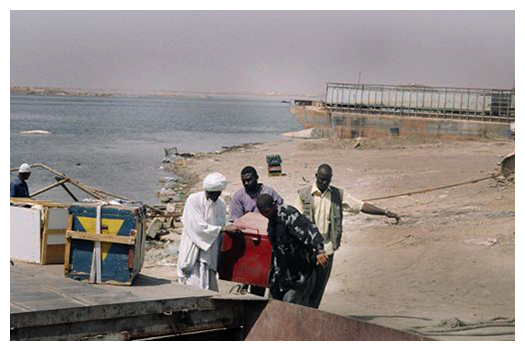

Le film débute sur l’ombre d’un âne qui transporte des bagages de voyageurs qui sont au port de Wadi Halfa sur le Nil. L’ombre de la roue d’un chariot chargé de valises. L’ombre sur le sable dans le dernier point qui relie le Soudan à l’Égypte en pleine Nubie.

A l’ombre de leur propre vie et étrangers à eux-mêmes, cette absence à soi exigeait une écriture visuelle capable de se passer de mots. Le début du film marque dès les premières minutes l’importance de l’ombre et de la fuite, du voyage qui en réalité est un sauve-qui-peut. Le début du film enchaîne des images et non des discours. Des photos de bateaux échoués sur le Nil, un hôtel de transit l’hôtel du Nil, et une activité autour de ces circulations d’hommes et de marchandises.

La lenteur du début est également une manière de suggérer l’épreuve de la durée dans le film. Les réfugiés se débattent pour trouver un visa, un passeport et le voyage est cher. Il faut tout d’abord attendre le visa, le bateau dans cet hôtel de transit le Nil Hôtel. Entre l’arrivée par le train et le départ du bateau, qui va de Wadi Halfa pour rejoindre Aswan, il y a une semaine à ne rien faire, en plein désert, dans une ville qui ne vit que des circulations entre les deux pays. Une cité de transit, elle-même marquée par le déplacement forcé. Après 11 jours dans ce lieu, largement affaiblis par la chaleur et l’absence d’eau, nous avons dû faire face à de nombreuses épreuves physiques.

Cet enchaînement de photos sur la Nubie se rapporte à une métaphore d’incendie et de fuite. Le récit de centaines d’hommes entendus alors qu’ils étaient assis au Caire sur des chaises en plastique. Car c’est bien là l’essence de la définition de la migration forcée, une débâcle, non un voyage planifié, une débandade à la suite d’une situation incendiaire.

L’universalité de la migration forcée est allusivement rappelée par un clin d’œil historique sur l’inondation de la Nubie et la destruction de Wadi-Halfa dans les années 60 à la suite du barrage d’Aswan. Des dizaines de villages nubiens, des temples, des chefs d’œuvre du patrimoine mondial ont coulé provoquant des déplacements de populations. Wadi-Halfa porte sur son territoire la trace de ces blessures. Les maisons nubiennes, symbole d’architecture en harmonie avec le désert, ont été noyées. Et, c’est par la béance d’une maison en ruine que l’on évoque le paradigme du déplacement forcé.

Mohammed BBC

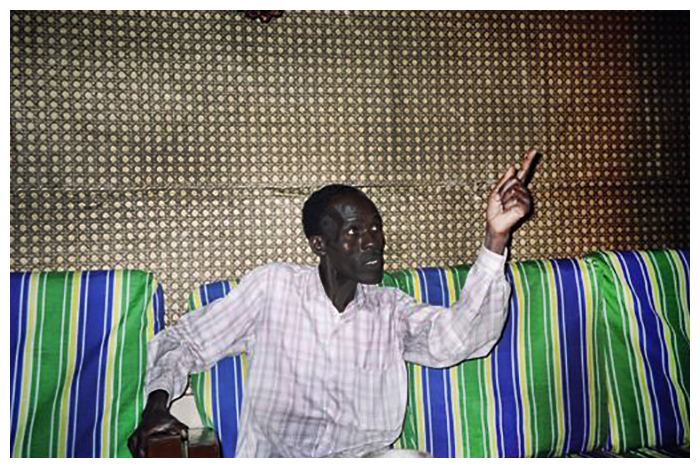

Au centre culturel Four, nous avons rencontré Mohamed BBC, un personnage qui revient continuellement dans le film. Toutes les images ne proviennent que d’un seul rush, une heure d’entretien. J’ai choisi de faire revenir cet acteur à plusieurs moments en raison de la force de sa parole. Il donnait à voir une dramaturgie et mettait lui-même en scène son savoir en faisant montre d’une connaissance de la rhétorique, de la dialectique et une certaine expérience des « effets de style ». Paysan Four, sa culture générale lui venait essentiellement de la BBC qu’il écoutait au Darfour et son anglais était d’une très grande précision. Cette habileté linguistique doublée d’un don pour la communication faisait de Mohammed le «personnage lien» idéal pour la construction filmique. Au moment du tournage, j’appréciais déjà la centralité de son interprétation. Il hiérarchisait ses idées de façon à communiquer un point de vue très construit allant jusqu’à utiliser des formes poétiques auxquelles il associait une gestuelle théâtrale. Ses propos étaient appuyés par des gesticulations de ses bras maigres. En raison de cette théâtralité assumée, Mohammed BBC exprime mon propre point de vue dans le film : il y a une fusion entre ce que je pense et ce qu’il dit.

L’intensité de son regard, sa maigreur, la beauté de ses expressions orales auront joué pour l’élire comme «conducteur» du récit. C’est lui qui trouve une métaphore pour évoquer le statut des réfugiés au Caire. Il compare les migrants forcés aux chats errants affamés du Caire. Tant il est vrai que la mégapole est envahie par des chats de rue faméliques qui se nourrissent dans des poubelles éventrées.

Le film va se construire autour de cette métaphore et les chats me serviront de plan de coupe, telles des petites touches allusives pour évoquer la disette et l’errance.

Mohammed BBC disait souvent «nous avons faim», et ses allusions à la vie des chats est si réelle, que dans l’un des entretiens, un chat se jette par l’une des fenêtres derrière lui au beau milieu d’une interview.

La puissance de son interprétation repose sur son imagination, sa capacité à transposer un discours de victime («j’ai faim») vers une série d’images qui synthétisent une situation et à l’humour qui toujours est un lien avec le spectateur. L’humour rapproche, alors que le silence nous éloigne.

Mohammed BBC a plusieurs cordes à son arc et joue avec les émotions comme un musicien avec différents instruments, qui donne à son entretien une vraie force émotionnelle. Mommed BBC a la présence d’un acteur et son « jeu » est déjà un élément de fiction qui s’installe dans le récit. Il vient contrebalancer l’absence au monde de ceux qui n’arrivent plus à trouver les mots pour dire. Dans le silence des autres, l’ombre de la culpabilité d’être sain et sauf. Une auto-accusation face aux proches disparus : dans un chantier à la périphérie du Caire, l’un des personnages le lance très directement «Entre mourir là-bas et mourir ici j’aurais mieux fait de mourir là-bas». Ils se reprochaient ainsi d’être encore en vie, continûment.

Filmer les non-dits

La question des viols n’a pas été évoquée dans le film ; le mot même n’est pas prononcé alors que les violences sexuelles ont été érigées en stratégie de guerre. Abdal Shoukour m’avait parlé des difficultés à évoquer l’ «inénarrable» culturel. Je lui avais cité le livre de Jean Hatsfeld sur le Rwanda. Les infamies racontées par le journaliste semblent des inventions pures et simples. Je n’arrive pas à croire à ces jeux de cache-cache dans les marais entre Hutu et Tutsi, à ces mères éventrées dans les marais. L’exaltation dans la tuerie, cette manière de narrer le génocide comme une grande bouffe, l’ivrognerie dans le crime sont invraisemblables.

« Il ment ! », me disais-je, en tournant les pages du livre «Dans le nu de la vie». L’auteur utilise néanmoins des expressions qu’aucun témoin ne pourrait inventer : tels ces termes naïfs et cruels de l’ivresse de tuer. Massacrer comme manger de la viande. Couper l’ennemi en morceaux et violer les femmes avant de les trancher …

J’en parlais à Abdal Shoukour qui me disait : « Tu sais au Darfour, c’est pire… ». Pourtant, lui, mieux que personne, sait que les massacres du Darfour n’ont jamais atteint la barbarie du Rwanda.

– A.S. « Parce qu’on ne te le dit pas. Il y a des choses qui ne se parlent pas dans la culture Four et tu n’as jamais cherché à savoir dans le détail… D’ailleurs je pense que c’est mieux comme cela ! J’ai toujours trouvé juste de ne pas trop s’approcher des thèmes du viol. Trop difficile à raconter, la souffrance déborde trop le champ du récit. »

Dans nos investigations, nous avions décidé d’un commun accord de ne pas aborder la problématique du viol. Les ONG en ont fait leur miel dans des rapports qui ont été divulgués sur internet. J’ai pu lire, horrifiée, le récit d’un Janjaweed qui aurait violé une femme avec son couteau (Human Rights Watch). La mise en écriture de ces monstruosités a également eu une influence politique majeure. La circulation de ces informations a permis à l’opinion occidentale d’agir sur leurs représentations diplomatiques. La conséquence, sur le plan international, a été assez spectaculaire dans la mise à l’écart du gouvernement soudanais «définitivement» jugé comme un état gredin (rogue state). La prolifération de ces rapports et leur ascendance sur l’opinion sont une des armes les plus efficaces des ONG. Notons au passage que de nombreux employés de ces organisations ont suivi des masters en anthropologie et que la collecte de témoignages, traduit une certaine méthode directement transmise dans les universités occidentales.

Nombreux sont nos étudiants qui auront trouvé des débouchés professionnels au sein de ces ONG et tentent désormais d’agir de manière moins aveugle à l’égard des diversités culturelles.

Les dossiers lus sur Internet sur la crise du Darfour témoignent ainsi d’une opinion fabriquée par des éléments qui se placent automatiquement du côté du persécuté. Un personnel humanitaire pour qui la posture éthique est bien celle de la victime comme position de pure légitimité. Si cette situation est la seule attitude morale possible elle n’est cependant pas celle qui est la plus heuristique. Les récits des réfugiés ne sont pas parole d’évangile, tout doit être soigneusement soumis au travail de recoupement et à l’é-preuve de la preuve.

Or, souvent dans les listings d’ignominies établis par les ONG, les conditions du recueil de la parole de l’Autre ne sont pas explicitées. Ce qui est proposé comme source n’a pas, à mon sens, un caractère de limpidité absolue. Dans le travail que nous menons avec Abdal Shoukour, il n’y a pas de stratégie de vente pour convaincre sur le paroxysme de l’horreur, mais le souci de donner une juste mesure des exactions. Sur les soixante réfugiés entendus, une dizaine ont déclaré avoir subi des abus sexuels. A.S. estime que discuter de sexe est si tabou qu’il a du mal, parfois, à croire que les employés de certaines ONG sont parvenus à faire parler les gens. Le statut de cette parole-là, nous pose un problème épistémologique.

– A.S. : « Après mon expérience personnelle et maintenant cela fait 7 ans que je fais des entretiens avec des réfugiés, je me rends compte qu’il s’agit là de ce qu’il y a de plus difficile à établir. Au Soudan, à l’Ouest particulièrement, parler de sexe, de genre, c’est vraiment tabou. Déjà, une femme et son mari, dans notre culture Four, ne parlent jamais de sexe ou de sexualité. Cela ne se dit pas. La sexualité relève de l’indicible. Même un couple satisfait, qui vit sa sexualité de manière épanouie, n’en parlera jamais. Chez nous, la femme a sa hutte et l’homme la sienne, les enfants les leurs. Une même famille peut réunir 6 ou 7 huttes et ainsi l’intimité possède des frontières très précises. A l’intérieur d’une même famille, l’espace qui sépare est un lieu pour séparer ce qui ne doit pas être confondu. Il y a des heures pour le couple, ce sont des moments de rencontres qui ne se font pas n’importe quand. L’homme rencontre la femme quand les enfants sont couchés. Les secrets d’un homme ne doivent pas être discutés avec sa femme. Il y a des limites dans les discussions. Les Européens croient toujours qu’on peut tout dire.

Le sens de la pudeur chez nous est dans l’expression. Tu fais, mais tu ne dis pas ce que tu fais. En causer est une transgression.

Il est aisé, dès lors, de comprendre que le tabou est encore plus important sur les questions de viol. Là, je me réfère à ma propre expérience de « legal laid », lorsque j’interviewais les réfugiés à Saint Andrew. J’ai été un bénévole chargé d’instruire des demandes d’asile pendant 7 ans. C’est dire si j’ai entendu des histoires de viol et si j’ai pu assister aux narrations problématiques qu’elles occasionnent. Il est extrêmement délicat d’évoquer les abus sexuels, d’en parler. Lorsque je posais des questions trop directes, il m’arrivait d’être confronté à un long silence, une pause sans réponse, à des pleurs ou encore des tremblements.

Ces questions trop intimes relèvent du tabou ; les narrer entraîne des réactions trop émotives qui sont déstabilisantes pour un non psychiatre. Or, on ne peut pas confondre le juriste et le psychologue. Moi, je n’ai pas les outils conceptuels pour parler de ces choses-là. Chaque fois, j’ai été troublé et déstabilisé, une position éthique exigerait que les juristes ne reçoivent pas ces témoignages. La nature même du témoignage nécessite des compétences qui sont extérieures à la formation du juriste. En tant que juriste, lorsque tu « t’approches » de la question du viol, tu touches une plaie ouverte. Au Darfour, il y a eu des milliers de viols. Nous le savons par les ONG, bien sûr, mais également de la voix directe des réfugiés ou celle d’un opposant majeur comme Sadeck El Madhi, leader de l’Umma interviewé au Caire.

Ce dernier estimait qu’au Darfour le viol avait été un outil politique des janjaweeds.

« Les viols ont été instrumentalisés comme outil de guerre. »((Entretien effectué par Fabienne Le Houérou au Caire avec Sadeck-El Madhi, le 28 octobre 2004.)) Il s’agissait d’humilier et de faire partir. Une stratégie très classique au Soudan. Contraindre le déplacement des populations et céder les terres. Après un viol, on se cache. La honte se transmet sur toute la famille. A la suite d’un outrage, toute la famille déshonorée quitte le village et s’exile pour reconquérir la dignité perdue.

Ainsi les janjaweeds, en avilissant les filles, adoptent une stratégie consciente de déplacement forcé.

Abdal Shoukour était très circonspect à l’égard des témoignages recueillis par les ONG sur les profanations sexuelles. Il dit que les janjaweeds ont violé des hommes avec des bâtons et des bouteilles.

– A.S. : « There is a crisis. It is impossible to talk about it. There is no way you can expect these victims to speak. Sometimes they rather die than talk. Yes, they will prefer to die than re-expressing the horror they were submitted to! Particularly men!”

Je me rappelle des paroles d’Abdal Shoukour prononcées à mi-voix devant sa tasse de thé chez moi. Elles traduisaient un sens profond de la décence, celles des frontières du dicible et de l’indicible que l’on ne franchit pas.

– A.S. : « Je me rappelle d’un homme que j’avais interviewé. J’ai dû reprendre l’entretien quatre fois. Quatre fois deux heures jusqu’à ce qu’il parvienne à le dire. J’avais mal pour lui. En même temps, j’avais besoin de cet élément pour le défendre car les sévices demeurent des éléments essentiels à l’élection au statut de réfugié. Du point de vue juridique cela rentre dans un argumentaire qui place le récit au cœur de l’article 1 A de la convention de Genève, mais du point de vue du demandeur d’asile, c’est une torture. Pour celui qui doit passer aux aveux cela implique la perte de sa dignité. Une transgression. Parfois ils préfèrent mourir que de le dire et je les comprends ! »

Abdal Shoukour fixe sa tasse de thé et continue sans me regarder d’évoquer tous ces cas de réfugiés.

Toutes les femmes du film avaient subi des sévices plus au moins graves mais pour des motifs évoqués plus haut, je ne me trouvais aucune compétence pour en parler de manière académique ou même artistique. Aussi le film utilise-t-il des métaphores qui évoquent les sévices. Toutes les images de tissus déchirés ont été employées dans la construction du récit à cette fin. L’emprunt de voiles et le jeu avec la caméra dans le voiler/dévoiler est une manière de dire sans dire. Mieux encore, de le dire comme pourrait le faire une femme Four.

Pour filmer Hawa, par exemple, j’ai tiré parti d’un bout de tissu pour séparer Mohammed BBC de Hawa afin qu’il ne voit pas son visage, dans le respect de la pudeur de genre exigée dans la société Four. Il est question ici de se servir d’un élément de connaissance (la distribution humaine selon le genre au sein de l’habitat Four) pour mettre les gens dans un contexte respectable où la parole puisse être libre. Retrouver le cadre convenable pour une femme sans lui imposer une situation de tournage à l’occidentale. C’est-à-dire éviter à l’être filmé la violence des questions directes. Le tissu qui sépare Hawa de Mohammed BBC a été tiré tel un écran ou un paravent afin qu’Hawa ne soit pas dans une situation d’entretien frontal. Elle s’est mise à raconter son histoire à Mohammed BBC en four et ce dernier effectuait la traduction.

Yahia et Hawa sont en Égypte depuis treize ans et ne s’en sortent pas trop mal financièrement en raison de l’inépuisable énergie de Yahia, mais Hawa fait des cauchemars car elle a perdu toute sa famille au Darfour.

Filmer le racisme ordinaire

Souad a commencé à arpenter les rues du Kahn el-Khalili pour dessiner des tatouages au henné aux touristes qui rémunèrent ses talents de manière plus avantageuse que la clientèle égyptienne.((Cette partie du texte reprend un article publié pour la revue « Mouvement Social » sur le thème de Femmes et Migrations dans un numéro dirigé par Philippe Rygiel, à paraître en 2008.)) Elle se promène avec un «book» (comme celui que peuvent avoir les photographes) et expose ses dessins qu’elle reproduit sur la peau de ses clients. D’origine rurale, elle a quitté son village brûlé alors que son mari est ses enfants ont été assassinés sous ses yeux par les janjaweeds (milices qui sont à l’origine des exactions au Darfour). Au pays, elle s’occupait des arbres fruitiers et des champs et ne pensait pas qu’un jour elle gagnerait sa vie en dessinant des tatouages au henné. Filmée en train de dessiner, elle considère cette activité comme strictement alimentaire et dictée par l’urgence de sa situation. Elle déclare qu’elle préfère travailler avec les étrangers, car les Egyptiens l’appellent souvent sur son portable et lui font traverser la ville pour deux euros, pour les tatouer, alors que le montant de ce gain se réduit au prix du taxi. La ville du Caire s’étendant sur 50 km (le Grand Caire), le prix des transports urbains n’est pas couvert par les bénéfices.

Par ailleurs, les tentatives d’abus de confiance de la clientèle égyptienne sont un des thèmes inépuisables de conversations des femmes Four au Caire. Souad et ses compagnes racontent leurs déboires toutes les fois où les clientes ont profité de leur vulnérabilité statutaire de femmes réfugiées sans papier. La réponse des femmes à l’inoccupation est de se nicher dans les failles du marché de l’emploi mais cela comporte le risque continu d’agressions et de vols. Depuis le début de leurs activités, elles évoquent des filouteries de sacs et de porte-monnaie quasi hebdomadaires. L’ensemble des entretiens insistent sur le larcin quotidien qui constitue le cœur de leurs préoccupations tant la survie quotidienne dépend des interactions avec la société hôte. Leurs itinéraires dans la ville sont variés, car elles sont largement employées pendant les mariages pour maquiller la mariée et sa famille et pour accomplir ces tâches, elles doivent être itinérantes. Soraya intervient dans deux quartiers : Shubra et Ain Shams. La clientèle, les sachant extrêmement fragiles, sur le plan de leur présence sur le territoire, ne perd aucune occasion de les «escroquer» et de les spolier. Soraya se souvient avoir été congédiée comme une voleuse et une va-nu-pieds or elle était coiffeuse au Soudan et exerce le métier depuis treize ans. Cette profession est une vraie passion et, à l’inverse de ses compagnes, elle excelle dans le dessin. Dans une scène du film «Voix du Darfour » où elles sont réunies toutes les trois, elles comparent les modèles qui figurent sur leurs livres de dessins. Soraya dessine avec une application et une attention à la tâche qui suscite l’admiration de ses deux amies. La scène est entrecoupée par des phrases de stupéfaction «c’est beau» (hellwa) qui ponctuent la démonstration de Soraya. Khadija demande à Soraya de dessiner un nouveau tatouage pour son book.

Filmer l’injustice onusienne

Les entretiens avec les hommes Four tentent de montrer que les janjaweeds et les Baggara (terme par lequel on nomme indistinctement les tribus arabes de la région) ont un même combat ce qui, nous l’avons vu, est un point de vue partisan. Tous les arabes du Darfour n’ont pas encouragé les exactions des janjaweeds et nous pencherions pour une interprétation moins manichéenne rejoignant celle de Sadeck El-Madhi lorsqu’il prétend que c’est une « jeunesse d’exclus », une vilaine jeunesse belliqueuse, qui a rejoint les janjaweeds.

En revanche, nous avons pu recouper les entretiens relatifs à l’abandon de l’ONU et les témoignages nous paraissent non seulement fondés, mais corroborés par d’autres expériences où le HCR, loin de protéger les personnes sous son mandat, pouvaient les condamner (Le Houérou, 2004) et participer à leur élimination comme pour les événements de la place Mustapha Mahmoud.

Dans le documentaire, nous avons filmé cette colère face à l’injustice du HCR. Les hommes mettent directement l’organisme onusien en cause, d’abord parce qu’il a tardé à reconnaître le problème au Darfour comme le suggère Sadeck-El Madhi et, que, de ce fait, les premiers réfugiés ont souvent été déboutés du droit d’asile. Puis, en 2004, lorsque la gravité de la situation a été comprise, le Haut Commissariat a envisagé d’attribuer aux réfugiés du Darfour un asile sur le territoire qui ne s’apparente pas à une vraie reconnaissance du statut de réfugié mais à une demi-mesure ne leur offrant pas leurs pleins droits. En effet, avec ce carton jaune, à l’inverse du carton bleu, ils ne peuvent solliciter la ré-installation dans un pays tiers.

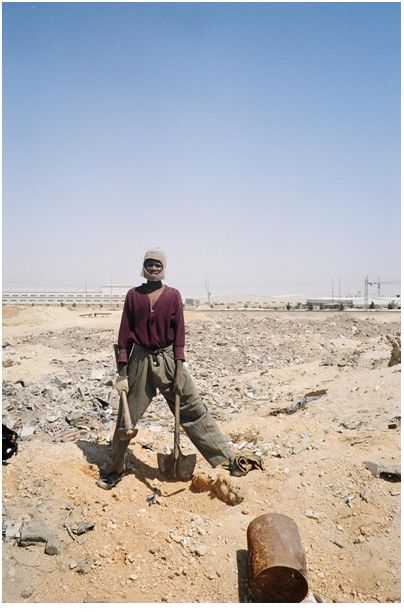

J’ai rencontré des travailleurs soudanais, dans les décharges de la périphérie du Caire comme dans la cité du «6 octobre», qui travaillaient pour un euro par jour et, pour qui le Haut Commissariat n’avait accordé qu’un asile temporaire. Au mois de juillet 2005, ils ramassaient des débris de fer en plein soleil et s’épuisaient, quelques 8 à 10 heures par jour, à s’abîmer les mains et les pieds, au contact des produits chimiques de la décharge. Dans ce contexte, les hommes se sont exprimés très différemment des femmes. Leurs accusations envers les institutions internationales sont claires, directes, fondées. Les procédures d’élection au statut de réfugié sont lourdes. Les demandeurs d’asile se consument dans une attente anxiogène. Ils sont rongés par l’espérance d’être reconnus réfugiés : ce statut est une forme de sécurité fondamentale. Cette expectative les laisse démunis et sans droit sur le territoire égyptien où ils peuvent être soumis à tous les abus du marché du travail illégal. L’attente d’une décision onusienne les fragilise psychologiquement et physiquement si bien qu’ils sont dans un état de « communauté d’effroi » (Le Houérou, 2004). La dureté du travail doublée de ce guet permanent pour obtenir une autorisation sur le territoire les rend de plus en plus vulnérables. Le dispositif bureaucratique onusien est donc responsable de cette fragilisation à cause de cette indolence décisionnelle.

– Osman : « On m’a dit de demander un séjour, je l’ai fait, ils m’ont donné un refus, j’ai fait appel, ils ne me l’ont pas accordé. Il n’y a pas d’aide de l’ONU, ils ne nous donnent rien pour payer le loyer, je m’habille ou je mange comment ?

– FLH : Quand est-ce que vous êtes arrivé ici ?

– Osman : Au mois de juillet 2003, le 24 juillet 2003, j’ai fait un entretien à l’ONU, ils m’ont donné un refus, après avoir fait appel, le numéro est apparu. Je suivais et j’attendais. Il n’y a rien, ni accord ni refus, je n’en sais rien ! (Il pleure)

– FLH : C’est-à-dire rejeté ?

– Osman : Oui, rejeté. Et puis le gouvernement soudanais nous dépossède de nos terres, il veut nous exterminer, nous, le peuple noir.

Au montage, j’ai souhaité mettre ces rushs en valeur en refusant de les «dénaturer». Le rush de «l’homme en colère» dure cinq minutes et n’a subi aucune coupure. Ce témoignage émerge dans toute sa force, sa brutalité et sa vérité. Aucun artifice ne vient ternir l’authenticité de cette révolte. Le documentaire obéit à une progression en intensité, une descente aux « en-fers », matérialisée par ces hommes qui sont décimés dans le désert et qui creusent des trous à la recherche de bouts de fer.

– Osman : « Ici, l’Organisation des Nations Unies n’exerce pas de pression sur le Soudan ; elle perd beaucoup de temps dans les négociations, le gouvernement passe le temps à négocier car il ne veut pas la paix mais souhaite rester au pouvoir. Les gens meurent tous les jours. .Environ 300 000 sont installés ici et l’ONU ne leur a pas accordé la protection. On sait qu’au Darfour les Droits de l’Homme n’existent pas, aussi le citoyen du Darfour ne doit pas rester ici. L’Etat égyptien soutient ce qui se passe là-bas, comment le citoyen du Darfour peut s’installer ici en Egypte? Et les gens qui travaillent aux Nations Unies font partie du gouvernement. Lorsque nous sommes venus à la cité « 6 octobre », on a remarqué que l’ONU et l’ambassade donnent de l’argent…comment l’ONU peut traiter avec l’ambassade ? Nous qui avons besoin de soutien, nous n’avons rien !

C’est pour ça ! L’ONU, en Égypte, signifie « service arabe », cela fait partie des services arabes ! C’est cela son vrai nom et non pas l’Onu.

Nous sommes les victimes de l’ONU, qui ne nous aide pas, ni là-bas, ni ici. 600 000 sont morts, on nous a pris nos biens : 3 millions de vaches, 6 millions de moutons et 8 millions de chèvres. Et les villages, 7 833 villages ont été brûlés et bombardés par les avions. Où voulez-vous qu’on aille ? Ils ont même tué les oulémas, 320 des oulémas qui ont appris le coran par cœur, ce sont des savants qui guérissent les malades, qu’ils soient poignardés, mordus par des serpents ou touchés par des balles de fusils, ils guérissent avec les versets coraniques. Avant la construction d’hôpitaux ces gens-là guérissaient les malades. Ils sont morts. Est-ce que Omar Al Bashir peut égaler ces gens-là ? Non, il ne peut pas ! »

L’ONU sera accusée directement dans le film, à plusieurs reprises, d’avoir trahi les réfugiés en divulguant des renseignements à l’ambassade soudanaise en Égypte. Une accusation reprise par d’autres communautés africaines au Caire qui ont dénoncé l’infiltration de l’ONU par les services discrets des polices égyptiennes. Des informations très difficiles à vérifier qui démontrent la suspicion des réfugiés envers le HCR. L’expression de cette méfiance à l’égard de l’ONU intervient bien avant le massacre de la place Mustapha Mahmoud de janvier 2005. Les événements dramatiques de l’hiver 2004/05 auront démontré la pertinence des reproches exprimés à l’encontre de l’organisme onusien : la légèreté administrative, le manque de communication, des règlements opaques et une distance toujours plus grande entre la bureaucratie humanitaire et les réfugiés.

En octobre 2005, plusieurs milliers de réfugiés soudanais se rassemblent au Caire dans une place notoire du quartier de Mohandessen, à 300 mètres des bureaux du HCR. Faisant suite au traité de paix au Sud-Soudan de juin 2004, le HCR a décidé d’arrêter toute procédure en vue de la reconnaissance du statut de réfugié en faveur des Soudanais. Ignorant la guerre meurtrière du Darfour (qui a provoqué des millions de morts et des déplacements de populations vers le Tchad), le HCR a délivré des cartes d’asiles temporaires (cartes jaunes) pour un asile territorial de courte durée. Cette procédure est censée exclure les réfugiés du bénéfice de la réinstallation dans un pays tiers et condamne le demandeur à rester sur place au Caire. Réunis pour contester cette série de mesures, les réfugiés ont sollicité le HCR sur un ensemble de requêtes. Durant des semaines les pourparlers entre l’organisation onusienne et les leaders des réfugiés ont « pataugé » jusqu’à ce que le HCR sollicite la police égyptienne pour évacuer les manifestants. L’intervention policière provoqua plusieurs centaines de victimes selon les réfugiés, plusieurs dizaines d’après les sources officielles du pays. Matériellement les événements de cette place, en plein centre d’une capitale importante du monde arabe, signent dans l’espace l’écueil entre le HCR et les réfugiés. L’absence de communication équitable conduira à une incompréhension qui aboutira indirectement à l’un des dérapages les plus significatifs dans l’histoire de cette organisation.

Le film témoigne de l’état dans lequel étaient les réfugiés en juillet 2005 avant la manifestation de l’automne.

Filmer la Colère

Nous sommes dans une décharge dans la cité du «6 octobre». L’homme prend la caméra a témoin, se tourne vers elle, la voix tremblante de colère ; dans un arabe impeccable il dira au monde son indignation. L’humour et les sourires du début du film se sont évanouis pour prendre un ton grave et accusateur.

« Une guerre là-bas et une guerre ici ? Où est-ce qu’on va ? C’est la question que je pose au monde entier, que ce soit le monde arabe, le monde musulman ou le monde occidental, à tous ces mondes ! Nous sommes des êtres humains mais on ne nous traite pas comme tels, c’est le message que nous envoyons au monde entier pour qu’il sache notre malheur ! »

Toute la construction du montage tourne autour de ces mots, de cette voix, de cette colère. Les éléments d’information qui viennent avant cette scène sont des morceaux d’un puzzle dont l’aboutissement est cette révolte. La construction filmique est donc en pointe et aborde cette colère comme paroxysme de l’affect. Cette émotion est censée nous informer sur la nature du drame au Darfour. La colère devient un véhicule d’information et de connaissance. Elle synthétise une situation d’urgence et les dysfonctionnements de l’accueil des réfugiés dans les pays du sud. Les nations du sud se transforment en espaces de containment pour les occidentaux qui, par le bras du HCR, contrarient les circulations des parias de la planète, (Le Houérou, 2007). Les mouvements de ces hommes désespérés, vers l’Occident, sont détournés. La politique de la carte jaune les contraint à rester sur place où ils survivent à peine.

Cette scène est la démonstration même du rôle éminemment politique du HCR qui ne fait que traduire en actes les orientations politiques des pays donateurs de l’aide humanitaire. Ces états ne sont ni plus, ni moins ceux du G8. La pointe de cette colère qui s’adresse aux mondes, souligne le caractère schizophrénique de la politique internationale. D’un côté stigmatiser le méchant Soudan génocidaire, mais de l’autre ne rien faire de concret pour trouver des solutions pour les victimes. Un machiavélisme ordinaire des rapports de force entre les puissances.

Les scènes tournées dans la périphérie du Caire à la cité du « 6 octobre » sont les plus pénibles. A l’heure où j’écris ces lignes, j’ai encore des difficultés de narration académique. L’intensité de cette colère m’a éclaboussée durant le tournage et pendant deux ans, je n’ai pratiquement rien rédigé, ni sur le Darfour, ni sur les événements de Mustapha Mahmoud sur lesquels je n’ai fait que publier un entretien avec Harrel-Bond. Je me suis appuyée sur les images de ces hommes en pleine lutte pour leur survie. Comment ces images peuvent-elles participer à une accumulation des connaissances sur l’ethnocide du Darfour ? Les imagi mundi soulignent les conséquences humaines de la «réal-politik» et permettent de comprendre que l’hypocrisie diplomatique des Occidentaux répond à une obligation de contrôle des flux migratoires.

Le tapage médiatique des Clooney et autres stars du système n’a pas eu de retombée concrète pour les réfugiés du Darfour. Quels articles ont été publiés sur le drame de Mustapha Mahmoud ? Le Haut Commissariat poursuit une politique contradictoire où la mission de protection a été détournée de ses objectifs pour remplir une unique mission de contrôle et de fixation de ces Africains sur le territoire égyptien, laissant l’Egypte aux prises avec les difficultés de ces flux de réfugiés désemparés que la société ne parvient pas à traiter dignement. L’homme en colère souligne ce paradoxe en insistant sur la pauvreté de l’Egypte et, de ce fait, son incapacité à accueillir. Les nouveaux racismes Sud-Sud émergent un peu partout dans les pays de transit (Le Houérou, 2007) et ne sont qu’une des conséquences de ces goulots d’étranglement liés au « détournement de l’humanitaire » des grands organismes internationaux désaxés, qui se sont progressivement écartés de leurs principes fondateurs.

Le documentaire est un état des lieux de ce détournement humanitaire.

Bibliographie

Hatzfeld J., 2002, Dans le nu de la vie : récits des marais rwandais, Paris, Editions du Seuil, 235 p.

Le Houérou F., 1994, L’épopée des soldats de Mussolini en Abyssinie, les « ensablés », Paris, L’Harmattan, 199 p.

— 1996, Les enlisés de la terre brûlée, Paris, L’Harmattan, 102 p.

— 2000, Frères ennemis de la corne de l’Afrique, Paris, L’Harmattan/Les Nouvelles d’Addis, 159 p.

— (avec Karima Dirèche-Slimani), 2002, Les Comoriens de Marseille, d’une mémoire à l’autre, Paris, Editions Autrement, Paris, 179 p.

— 2004, Passagers d’un monde à l’autre, migrants forcés éthiopiens et érythréens, Paris, L’Harmattan, 200 p.

— 2006, Forced Migrants and Host Societies in Egypt and Sudan, Le Caire/New York, American University in Cairo Press, vol. 26, n° 4, 112 p.

— (dir.), 2007, « Migrations Sud-Sud : les circulations contrariées des migrants vers le monde arabe », in Migrations Sud-Sud, REMMM, n°119-120, p. 9-23.

— 2007, Film – Hôtel du Nil, Voix du Darfour, CNRS images, wapiti productions, 54 minutes. A voir sur le site http://www.imagmundi.com

MacLean Paul D., 1985, “Evolutionary Psychiatry and the triune brain », Psychological medicine, vol. 15, n° 2, p. 219-221.

— (avec Guyot Roland), 1990, Les trois cerveaux de l’Homme, Paris, R. Laffont, 367 p.

Piault M. H, 2000, Anthropologie et cinéma. Passage à l’image, passage par l’image, Paris, Nathan, 285 p.

Ibn El Tounsy M. O., 1851, Voyage au Ouaday, Paris, Perron éditeur, 663 p.

Fabienne Le Houérou

Historienne, anthropologue et réalisatrice, CNRS, IREMAM, MMSH, Aix-Marseille-Université; Fellow à l'Institut convergences migrations, Aix-en-Provence, Directrice de la Revue Science and Video

- Fabienne Le Houérou

- Fabienne Le Houérou

- Fabienne Le Houérou

- Fabienne Le Houérou

- Fabienne Le Houérou

- Fabienne Le Houérou

- Fabienne Le Houérou

- Fabienne Le Houérou

- Fabienne Le Houérou

- Fabienne Le Houérou

- Fabienne Le Houérou

- Fabienne Le Houérou