William Berthomière

Les espaces de l’hospitalité, fonction-miroir de sociétés se pensant assiégées

UMR 7301 MIGRINTER, CNRS-Université de Poitiers (France)

Mars 2016 – Lorsque l’on franchit le Rio de la Madoneta, l’on peut lire sur un des murs du passage en direction du Rialto un graffiti en lettres majuscules : « Tourist Go Home, Refugees Welcome ». La lecture de ce message signé d’un A cerclé de noir ne peut que m’interpeller. J’emprunte ce chemin pour participer à l’ouverture du colloque « The Gettho reconsidered : Minority and Ethnic quarters in Texts and Images » organisé par l’Universita Ca’Foscari dans le cadre des commémorations du 500e anniversaire du ghetto de Venise. Encore fraîchement inscrit dans mon esprit, ce graffiti offre immédiatement des qualités propices à stimuler la réflexion et à des exercices de contextualisation.

" Tourist Go home " - Venise (Italie) 2016 ©W. Berthomière

Ce message, qui pourrait s’inscrire dans la continuité des graffiti de Pompéi quand évergètes et anonymes faisaient publicité de leurs intentions ou actions dans la cité, résonnait simultanément avec l’objet même de notre visite. Celle-ci prenait place dans une démarche collective et scientifique visant à comprendre l’acte politique qu’est la mise à l’écart de catégories de populations. Avec le rassemblement des populations juives de Venise au sein du lieu-dit «Geto» dans la partie la plus septentrionale de la ville en mars 1516, l’idée d’hospitalité était abominablement mise à mal, et cet événement s’est signalé comme un point de référence pour toute réflexion se donnant pour but de saisir les formes et les pratiques d’États en regard de la place faite à « l’autre ».

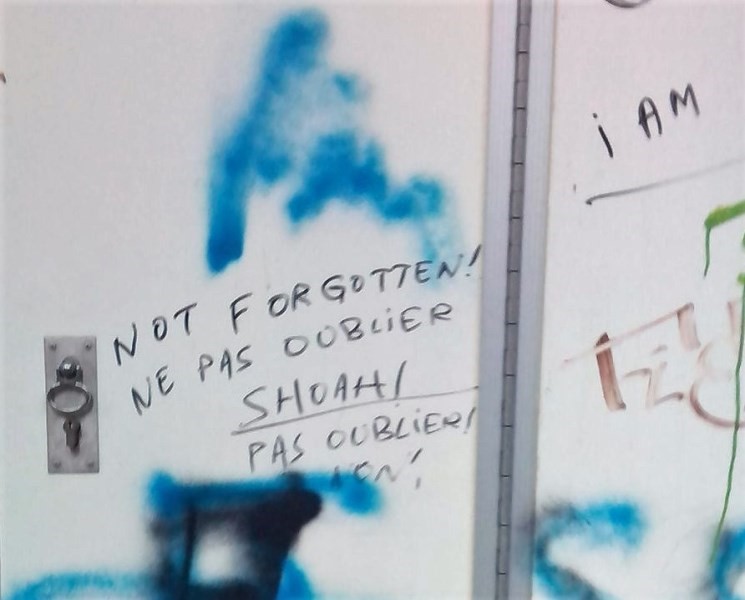

" Not forgotten " - Paris, 2013 ©W. Berthomière

Plus de cinq cents ans plus tard, il semble que les sociétés contemporaines n’aient fait qu’une place réduite à l’idée d’hospitalité, et ce malgré les ravages des conflagrations mondiales qui ont émaillé leurs histoires. L’hospitalité, en tant que pratique sociale, est en effet perçue comme périlleuse : « l’espace fait à l’autre, un autre concret lui aussi, un hôte, différent et donc dérangeant » (Gotman 2001) semble constituer une problématique de plus en plus insurmontable pour nombre d’États. L’actualité de la question migratoire et de l’asile en Europe en lien avec l’évolution des contextes géopolitiques au Moyen-Orient et en Afrique ne fait qu’ajouter à cette mise à distance de l’idée d’hospitalité en plaçant l’étranger, non plus simplement au rang de l’inconnu qui vient, mais bien plus comme celui dont le mouvement serait source de dangers.

" On n'est pas nés sous la même étoile " - Beyrouth (LB.) 2013, ©W. Berthomière

Ce message de bienvenue aux réfugiés laissé au cœur de Venise n’est pourtant pas un groupe de mots insensés apposé sur un mur. Il livre une intention : l’autre en quête d’asile plutôt que l’homo turisticus. Au-delà de sa tonalité malgré tout discriminante, ce graffiti nous donne à voir l’expression d’une contestation des règles de l’hospitalité qui se sont constituées parallèlement à l’affirmation de l’économie au sein des sociétés occidentales (Gotman 2001, Dufourmantelle 2008). L’hospitalité aurait perdu sa part de générosité pour n’être que commerce, comme a pu le souligner dès 1909 Charles Gaubert dans son Étude sur l’esprit d’hospitalité (Gotman 2001 :29), et se rétracter progressivement dans l’espace défini par un ensemble d’interactions sociales où l’hôte vient, mais ne reste pas.

L’accueil de ceux qui viennent, migrants ou demandeurs d’asile, ne saurait pour autant se limiter à un sentiment de méfiance.

L’hospitalité comme débordement du politique

Mon expérience de chercheur ne voit pas se confondre l’évolution restrictive des législations avec celle des pratiques citoyennes vis-à-vis des étrangers. La lecture de ce « Refugees Welcome » inscrit en lettres majuscules me renvoie instantanément l’écho des nombreuses voix de militants et d’anonymes qui, encore récemment, scandaient « We are all refugees » dans les rues de Tel Aviv où j’effectue des recherches sur le processus de mondialisation migratoire en Israël. Le rabougrissement de l’idée d’hospitalité est loin d’être aussi inéluctable qu’il y paraît et le quotidien des métropoles, inscrites dans ce processus, témoigne de la complexité des rapports qu’entretiennent États et citoyens avec l’idée d’hospitalité.

Tel Aviv et plus particulièrement le quartier de Neve Sha’anan, situé à proximité de la plus grande gare routière d’Israël, compte parmi les lieux où s’est exprimé le plus fortement le processus de mondialisation migratoire. Comme nombre de pays des rives orientales de la Méditerranée, Israël a vu émerger à partir de la fin des années 1990 une vague d’immigration de populations de travailleurs étrangers et de demandeurs d’asile dont les parcours migratoires avaient été détournés de l’Europe occidentale avec la mise en place de la « forteresse Europe ».

L’émergence de ces nouvelles migrations a constitué une question de société dont l’intensité ne pouvait être qu’énorme puisqu’Israël pouvait se penser « protégé » de la question migratoire dans la mesure où le fondement même de l’État repose sur une affirmation ethno-nationale le définissant comme un État juif pour le peuple juif. Depuis sa création en mai 1948, la croissance démographique israélienne a témoigné de ce fondement puisqu’elle a trouvé dans le rassemblement sur son territoire de membres de la diaspora, la source principale de son évolution. Le terme d’aliyah (pl. aliyoth) incarne ce lien en donnant pour nom à l’immigration juive un mot hébreu qui signifie littéralement « ascension » et dont l’origine biblique renvoie au retour à Sion. Avec la promulgation de la Loi du Retour dès 1950, le sionisme politique a donc scellé ce rapport particulier qu’entretient Israël avec la migration et cette relation a connu des temporalités variées, et plus ou moins intenses, du fait de la non-résolution du conflit israélo-palestinien, mais aussi de l’évolution au fil des décennies des liens unissant le pays avec sa diaspora. Cette relation aura été également particulièrement sensible aux crises géopolitiques internationales, car l’effondrement du bloc soviétique aura permis l’accueil d’une très large partie de la population juive des ex-républiques (plus d’un million de personnes depuis 1990).

Cette construction stato-nationale a donc connu une évolution notable avec l’émergence d’un débat autour de l’ouverture du pays à l’immigration étrangère pour répondre au manque de main-d’œuvre, provoqué par la fermeture progressive d’Israël aux employés palestiniens originaires de Cisjordanie principalement. Dans le même temps, Israël s’est vu confirmer le fait que le processus de mondialisation migratoire a progressivement développé des ancrages en son sein. Les réseaux transnationaux de la mobilité internationale ont fait d’Israël l’une des destinations possibles pour des personnes en quête de ressources ou bien encore un refuge dans un espace régional particulièrement instable et où un nombre toujours important de populations sont contraintes à l’exil. L’aire métropolitaine de Tel Aviv a enregistré l’arrivée de plusieurs milliers d’étrangers venus de Turquie, de Roumanie, de Chine, ou bien encore de Thaïlande, des Philippines ou du Népal pour répondre aux besoins de main-d’œuvre. À ce flux de migrations de travail se sont ajoutés des demandeurs d’asile venus d’Afrique de l’Ouest, et plus majoritairement d’Afrique orientale (Érythrée et Soudan). Les estimations portent l’ensemble de ces populations (tous statuts confondus, légaux ou non) à près de 180 000 personnes pour les travailleurs étrangers et à hauteur de 50 000 pour les demandeurs d’asile.

Cette situation est exemplaire, car elle souligne toute la réalité du processus de mondialisation migratoire et plus encore la force du débat autour de la question de la place de l’hospitalité dans un État qui avait défini de manière très étroite son rapport à la migration internationale. Les différents gouvernements israéliens ont tour à tour tenté d’arrêter la croissance du nombre des travailleurs étrangers restés illégalement sur le territoire à la fin de leurs contrats, ou bien celle des demandeurs d’asile déboutés après l’examen par l’État des avis rendus par le bureau du Haut commissariat pour les réfugiés des Nations Unies (HCR) nouvellement installé dans le pays. Au-delà de la plus ou moins grande réussite de ces opérations, c’est bien plus l’intensité du débat de société développé autour de l’accueil et de la place de ces nouvelles populations non-juives qui retient l’attention (Anteby-Yemini et Berthomière 2015).

" Eritrean " - Tel Aviv (IL.) 2016, ©W. Berthomière

Au débat qu’a pu susciter la présence de ces nouvelles populations au sein de la classe politique israélienne et à ses dérives populistes (aux contenus tout aussi violents que ceux que nous connaissons en Europe), est venue répondre une mobilisation citoyenne affirmant la place cardinale que doit avoir en Israël l’acte d’hospitalité. Des mouvements associatifs se sont structurés autour de citoyens israéliens possédant du fait de leur engagement sur le terrain et de la diversité de leurs compétences, un capital de connaissances et de conviction face auquel la classe politique israélienne a pu se sentir débordée au point de devoir renoncer à ne traiter cette question qu’en termes de contrôle et de criminalisation de ces populations. En 2005, pour la première fois de son histoire, Israël s’est engagé dans une opération de régularisation des enfants et des familles de travailleurs étrangers présents sur son territoire[1]. Depuis cette date, le débat sur la place des populations non-juives demeure toujours aussi intense. Les défenseurs d’une Loi de l’hospitalité qui s’affirmerait à la même hauteur que la Loi du retour font entendre leur voix et témoignent de la possibilité de débattre d’une telle question malgré le caractère ethno-national spécifique de l’État israélien. Le pays n’échappe pas pour autant à la montée des populismes. En 2012, la « peur du nombre », attisée par différentes déclarations politiques visant à dénigrer le droit à l’hospitalité, a conduit à une flambée de violence raciste sans précédent dans le quartier de la gare routière.

" la haine erre " - Paris, 2014 ©W. Berthomière

La question de l’hospitalité s’affirme, ici comme en Europe, extrêmement sensible. Le populisme guette sans relâche la fragilité des débats relatifs aux questions migratoires. La rhétorique populiste a toutefois changé quelque peu de nature. Si elle prend toujours sa source dans la peur qui hante et a hanté de nombreux pays européens au fil des siècles en dénonçant l’immigration et le cosmopolitisme comme « un risque de dilution de la patrie » (Dornel, 2003), les manifestations qui se sont développées contre ces nouveaux immigrants ne sont pas issues de mobilisations populaires, mais bien organisées ou tout du moins alimentées sur la base de déclarations publiques de leaders politiques.

À l’échelle européenne et depuis la fin des années 1990, la question des migrants et de l’asile n’a cessé de se faire de plus en plus présente dans les débats de société. Aujourd’hui, la gravité de la situation est telle qu’il n’est plus possible de la qualifier autrement qu’en terme de crise, comme pour mieux signifier l’incapacité des États à la prendre en charge. Ce n’est toutefois pas l’ampleur des mouvements qui conduit à ce diagnostic, mais plutôt la difficulté qu’ont les États européens à définir une politique migratoire commune. À l’échelle de chacun des États de l’Union, la situation est identique : tous les gouvernements nationaux ou fédéraux doivent affronter des coalitions politiques aux idéologies parfois hétérogènes, mais uniformément hostiles aux décisions ouvrant les frontières de leurs États aux flux de populations qui poursuivent leur route vers l’Europe. La situation française illustre clairement cette réalité. Avec environ 80 000 demandes d’asile reçues en 2015 et un taux d’attribution du statut de réfugié inférieur à un tiers des demandes, le volume démographique considéré est loin d’être insurmontable puisqu’il équivaut à 0,03% de la population française, et cette proportion était encore plus faible pour les années précédentes.

" Catalunya " - Traduction : Catalogne musulmane en 2020. Merci à la Gauche. Pradell (Esp.), 2014 ©W. Berthomière

L’intensité des débats est totalement inverse à la réalité démographique des phénomènes. Il suffit pour s’en convaincre de dénombrer les prises de position contre le projet du gouvernement visant à créer 12 000 places d’hébergement à la fin de l’année 2016 pour évacuer les « migrants de Calais » et de la région parisienne. Elles émanent autant de ténors politiques que de conseils municipaux de communes rurales sollicités pour accueillir des groupes d’étrangers ne dépassant jamais plus d’une dizaine de personnes. La faiblesse des chiffres ne calme en rien l’ardeur des opposants à ces projets d’hébergement. Ce qui devrait être défini comme un acte d’hospitalité en faveur d’individus et de familles en situation précaire et dans l’attente d’un statut temporaire ou d’une autorisation leur permettant de poursuivre leur route jusqu’à la destination qu’ils se sont choisie, prend plus volontiers la forme hostile d’une bataille de chiffres. A ceux qui sont en faveur d’un geste de solidarité et d’un accueil équitablement réparti sur le territoire français, il est rétorqué que la courbe démographique des pays du Sud (et plus précisément du continent africain) est telle qu’il serait irresponsable de continuer sur cette voie au risque de voir la France peuplée de « mini-Calais ». Dans la seconde moitié des années 1980, alors que les débats sur l’immigration étaient vifs et que le Front national représentait déjà 15% des votes au premier tour de l’élection présidentielle, Alfred Sauvy soulignait le fait « qu’il ne faut pas s’étonner de la difficulté de citer des chiffres exacts et de l’extrême affectivité des partisans des deux bords. Partant d’un but précis, d’un préjugé marqué, ils cherchent ensuite des chiffres qui puissent les justifier. »[2].

" Insurrection " - Paris, 2011 ©W. Berthomière

Le dernier terme de cette citation souligne fort justement toute la vulnérabilité de l’idée d’hospitalité. L’évocation d’une loi d’hospitalité inconditionnelle voit ses défenseurs taxés d’irréalistes et la dimension mémorielle ne semble plus constitutive de l’hospitalité contemporaine. Au début des années 2000, quand les premières pateras ont commencé à rejoindre tant bien que mal les côtes espagnoles, les réactions, pourtant nombreuses et de tous bords politiques, n’ont laissé entendre « que peu de voix pour rappeler que ces réfugiés ont toujours existé ici ou ailleurs, qu’il y a peu encore c’était l’Espagne elle-même qui nourrissait les rangs de réfugiés pendant et après la guerre civile, puis ensuite des émigrants fuyant la dictature et les dures difficultés du quotidien. Personne non plus, tournant notre regard vers d’autres contrées, que ces voyageurs font partie des sociétés modernes et mouvantes, qu’il nous faut savoir les accueillir, apprendre d’eux et apprendre à vivre ensemble pour constituer le monde de demain, multiple et portant la trace de tant de ruptures politiques ou économiques. » (Moro et Heidenreich 2003 : 326).

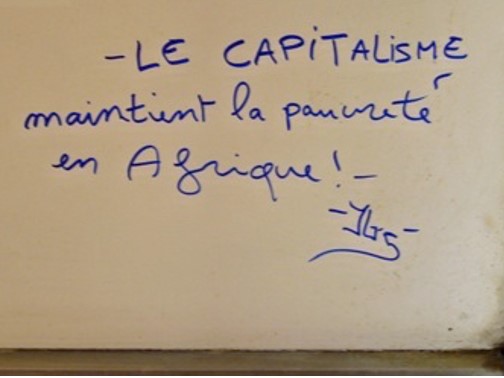

" Le capitalisme " - Poitiers, 2010 ©W. Berthomière

Piégée par la force de persuasion des subjectivités inquiètes que suscite son évocation, l’idée d’hospitalité perd d’autant plus de force que le débat sécuritaire qui l’environne ne fait qu’ajouter à l’impossibilité de débattre sereinement de la réalité de la « crise migratoire » à laquelle fait face l’Europe. Pendant que les instances européennes tentent de trouver les termes d’une démarche concertée, nombreux sont les gouvernements nationaux qui modifient leurs législations dans le sens d’un resserrement des conditions d’accès au territoire ou bien encore d’octroi de l’asile. À titre d’exemple, au mois de juillet 2016, la Norvège et la Suède, pays considérés pendant des années comme exemplaires dans l’accueil des demandeurs d’asile, ont choisi de durcir leurs conditions d’accueil.[3] Ce mouvement est d’autant plus paradoxal qu’en dehors de l’Allemagne, qui a ouvert récemment ses frontières aux migrants syriens, l’Europe n’est que peu concernée par cette « crise migratoire » puisque 80% des personnes ont trouvé un accueil en Turquie, au Liban et en Jordanie. Comment comprendre les tergiversations européennes, les hésitations françaises, face à la situation que connaît aujourd’hui le royaume hachémite avec plus de 600 000 réfugiés syriens inscrits au HCR. La répétition à l’envi de la célèbre phrase de Michel Rocard (« La France ne peut accueillir toute la misère du monde… ») résonne d’un écho aux tonalités dérangeantes quand on y superpose les voix nous rappelant que plusieurs dizaines de milliers de ces réfugiés sont enfermés dans des camps en plein désert comme, aujourd’hui, celui de Zaatari (85 000 personnes installées non loin de la frontière syrienne et à proximité de la ville jordanienne de Mafraq), que la Jordanie avait déjà dû assumer les conséquences migratoires de l’intervention armée en Irak (plus de 100 000 personnes accueillies), sans oublier les exilés palestiniens de 1948 et 1967[4].

À la fin des années 1980, Poul Hartling, en charge de la direction du HCR, avait choisi au moment de quitter ses fonctions d’adresser cet appel à l’Europe : « Accordez-leur le bénéfice du doute »[5]. Par ce message, ce haut fonctionnaire international avait souhaité attirer l’attention sur le fait que l’Europe n’accueillant qu’une faible part de la demande d’asile à l’échelle mondiale, il était donc possible de lui suggérer d’assouplir les modalités d’octroi du statut de réfugiés. Mais en choisissant cette formulation, il a aussi replacé l’hospitalité au premier rang des priorités « en réactivant le sens traditionnel d’une expression et en réveillant à sa dignité un héritage mémorable » (Derrida 1997 :15). Par ces mots empruntés à Jacques Derrida pour mieux signifier la lecture qui peut être faite du message de Poul Hartling, c’est en fait toute la question de l’hospitalité absolue qui est convoquée. Derrida exprime clairement la portée de cette réflexion lorsqu’il écrit : « la question de l’étranger comme question de la question. L’Hospitalité sans question, dans un double effacement, l’effacement de la question et du nom ? » (Derrida et Dufourmantelle 1997 :31)

Sécurité - Paris, 2015 ©W. Berthomière

Engager un tel débat peut paraître périlleux pour qui l’observe -peut-être à juste titre- au seul prisme de la question sécuritaire, mais il est également de notre devoir de tenir cette réflexion en regard de la situation des mineurs migrants en Europe. Au cours des dix dernières années, une part croissante de la migration internationale est le fait de mineurs non accompagnés -ou mineurs isolés étrangers- estimés à près de 90 000 parmi les demandeurs d’asile dans l’UE en 2015[6] (majoritairement des garçons) et à plus de 8 000 en France métropolitaine. En Europe, ces mineurs doivent faire l’objet d’une procédure de protection immédiate dans le cadre défini par la Convention internationale des droits de l’enfant, mais aujourd’hui ces jeunes connaissent de nombreuses violations des dispositions relatives à leur protection. Outre le fait que le voyage est jonché de risques et met en péril leur intégrité physique et psychologique[7], l’attitude des autorités françaises tend à faire de ces jeunes des migrants comme les autres. La protection que doit apporter l’État français dans l’intérêt supérieur de l’enfant se trouve régulièrement remise en cause soit du fait de l’insuffisance des moyens financiers et matériels délivrés par les conseils départementaux en charge de l’Aide sociale à l’enfance (aboutissant notamment à la non-scolarisation de mineurs), ou, pire encore, par le développement de procédures qui tendent à mettre en doute leur statut (mise en place d’un test osseux alors que le mineur dispose de papiers d’identité attestant de sa minorité). Ce dernier point ne peut que souligner toute la fragilité actuelle de la notion d’hospitalité lorsque les mineurs migrants eux-mêmes sont l’objet de pratiques administratives qui visent à restreindre plus encore leur accueil. L’acte d’hospitalité peut-il survivre à la rigueur inexorable du climat de suspicion qui touche même les plus jeunes migrants ?

À la recherche de « possibles latéraux »

Cette perspective ouverte par René Scherer dans le cadre de sa réflexion sur l’utopie est aujourd’hui fondamentale, à l’heure où la figure de l’étranger se trouve de plus en plus légendée par des propos suggérant le risque, la peur, ou la mise en péril d’un socle fondateur dont nul ne connaît, véritablement et fort heureusement, la robustesse des fondements. René Scherer nous convie notamment à relire les travaux de Raymond Ruyer et plus précisément à nous saisir de la pensée qu’il a pu désigner sous l’expression de « possibles latéraux ».

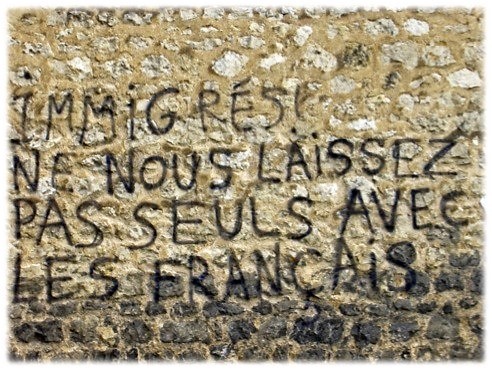

" Immigrés " - Poitiers, 2011, ©W. Berthomière

La ligne de fuite ouverte par cette formulation apporte toute la profondeur nécessaire pour signaler un au-delà « possible » du réel des sociétés contemporaines se sentant assiégées par un autre qui se souhaite hôte. Ceci revient à réaffirmer toute l’épaisseur de l’idée d’utopie dans la mesure où elle ne nous cantonne pas à éluder la complexité du réel, du quotidien de sociétés mondialisées, mais nous invite bien plutôt à y rechercher des voies inédites d’expression du réel ou simplement à les redécouvrir. Dans son ouvrage, intitulé Convoiter l’impossible, Henri Maler oriente également la pensée vers cet horizon lorsqu’il choisit de mettre en exergue cette phrase de Victor Hugo : « Chercher la quantité de réel qui est dans ce que les hommes appellent impossible » pour mieux développer sa vision de l’utopie qui « apparaît alors comme une méthode d’investigation des possibilités latérales et d’exploration des possibilités contrariées par l’histoire ». Aujourd’hui, l’impasse dans laquelle sont plus qu’engagés les États européens appelle cette capacité de rebond qui nous pousserait à reconsidérer le regard que nous portons sur le bien-fondé de préjugés sur les migrations.

Territoire, population et État composent un trio qui enferme la pensée dans un espace politique peu propice à laisser libre cours à la recherche de possibles latéraux. Le troisième et dernier élément de ce trio laisse deviner sa souveraineté et sa majuscule imprime le sentiment d’une autorité à affirmer, toujours sur la défensive. C’est bien ce sentiment qu’il s’agit de contourner par des voies qu’il nous faut sans cesse tenter de réinventer pour (ré)animer une pensée hospitalière. Il faut dire que la tâche est difficile tant l’étranger est un bouc émissaire plus que millénaire, pour tout un chacun faillible au point de voir dans l’hospitalité le fait qu’ « elle réactive pour l’accueillant l’angoisse, latente dans toute rencontre, d’être envahi par l’étranger, d’être dépossédé de son lieu de vie, de ses biens personnels, de son être le plus propre par ce parasite potentiel qu’est l’autre » (Sarthou-Lajus 2008 :516).

L’hospitalité n’a rien à voir avec l’identité ; l’une ne convoque, encore moins ne contredit, l’autre, malgré ce que tentent de nous laisser croire les abondants discours politiques qui inondent les médias d’une pensée infondée. Le détour identitaire pour aborder la présupposée opposition entre national et étranger, entre dedans et dehors est une impasse. S’il traduit le besoin de repenser l’incidence de l’urgence et de la violence des situations qui légitimement affolent le quotidien des sociétés contemporaines, la tentation d’une transposition métonymique opposant « Nous » et « Eux » ne permet qu’une conceptualisation erronée. François Laplantine a parfaitement éclairé les risques d’une telle tentation dans son ouvrage Je, nous et les autres et notamment lorsqu’il a rappelé que les tentatives de définition de l’identité ne sont que de l’ordre d’un « affectif qui crée de l’exclusion, qui immobilise la pensée, qui tend à monter les groupes les uns contre les autres, qui tend à enfermer, aussi bien l’individu que le groupe dans une autochtonie dérisoire. L’identité nous renvoie presque toujours aux origines. Elle immobilise. Elle est incapable de penser le devenir qui surgit de la rencontre » (Vaubrand et Vialanex 1999). Vouloir construire la définition d’un « Nous » au sein d’un périmètre restreint aux seules dimensions définies par la triade territoire, population et État est une digression qui mène vers d’« étranges procès d’hospitalité ». (Derrida et Dufourmantelle 1997 : 71).

« Le camp » - Poitiers, 2015, ©W. Berthomière

Sans prendre pour autant « la voie utopique » de la loi inconditionnelle de l’hospitalité qui anime la pensée de Jacques Derrida, recomposer le rythme ternaire de nos sociétés réside assurément dans la capacité des sociétés occidentales à fournir l’effort intellectuel qui puisse donner lieu à une définition de la citoyenneté qui soit plus ouverte et véritablement en disposition de pouvoir répondre aux enjeux contemporains. L’une des voies possibles semble avoir été empruntée par Angela Merkel. Malgré les critiques de ses opposants politiques s’arc-boutant tous sur la mise en péril du « Nous », la chancelière allemande a engagé et réaffirmé une politique de « porte ouverte » à l’immigration[8], et ceci en dépit des revers qu’elle a dû affronter lors de récentes élections régionales. Que cette politique soit considérée comme une stratégie de l’Allemagne pour assurer sa position de leadership en Europe ou bien encore comme totalement opportuniste au regard du manque de main-d’œuvre chronique que connaît le pays, il n’en demeure pas moins vrai qu’il s’agit d’un acte d’hospitalité assumé et revendiqué en tant que tel par une responsable politique du plus haut rang. En cela, Angela Merkel rejoint la pensée de Charles Gaubert, que nous évoquions précédemment, et fait sienne l’idée que « l’esprit de la plus grande hospitalité sera le levier de la pacification générale » et que « l’hospitalité décroit en raison directe du degré de développement de la civilisation et de la richesse, mais cette tendance doit alors être combattue pour la prospérité et la paix des nations » (Gotman 2001 : 29).

Nul n’a l’assurance que cette voie plutôt qu’une autre permettra de répondre à l’urgence de la situation. La recherche de possibles latéraux comporte néanmoins sa part de pragmatisme. La montée des opinions favorables à la rhétorique de partis populistes tend à s’exprimer même en l’absence de réels débats sur les questions migratoires. Le retour des nationalismes en Europe, comme le rappelle le récent ouvrage de Pierre-André Taguieff[9], s’inscrit avant tout dans une opposition farouche à la mondialisation ou bien encore à la construction européenne, perçues comme des éléments qui menacent nos manières de vivre, nos communautés d’appartenance. Soutenir l’idée que l’acte d’hospitalité est nécessaire ne portera qu’une faible part de responsabilités dans cette montée des idées nationalistes. D’autant plus faible que les structures démographiques et économiques des États européens appellent aussi à une nécessaire ouverture migratoire : les projections de population signalent que l’Allemagne fait face à un problème démographique de fond ; la France, malgré un taux de fécondité relativement élevé en Europe, vieillit également et l’augmentation sensible de l’immigration, sans être la seule solution, participe incontestablement des décisions à réfléchir[10]. Les travaux scientifiques dédiés à l’analyse de l’idée d’une ouverture des frontières se multiplient et ils sont essentiels à cette réflexion. Tels des fronts pionniers de la pensée, ils participent de cet effort indispensable qui permettra de redonner du sens au débat (Pécoud et Guchteneire 2009, Wihtol de Wenden 2013). Les possibles latéraux sont indéniablement présents dans cet entre-deux d’un monde sans frontières et d’un « partage du fardeau ». La quête est certes difficile, mais elle n’est en rien utopique, car il s’agit bien de chercher la quantité de réel permettant de désindexer l’acte d’hospitalité de schèmes rivés sur l’idée qu’il est aujourd’hui impossible de penser le rapport à la mobilité en dehors de questions identitaires et communautaires ou « hors de tout schéma stato-centré » (Pécoud 2014).

« Unlock » - Venise (Italie) 2016, ©W. Berthomière

Dans le contexte de la montée des populismes, un tel positionnement n’échappe pas à la critique et voit s’exprimer une analyse de la société reposant sur une mise en opposition (classique) des élites et du peuple. Ce schéma d’analyse est en grande partie discutable, car, comme nous avons tenté de l’illustrer avec le cas israélien et comme en témoignent les initiatives locales développées face à la situation migratoire dans le nord de la France, la pensée hospitalière ne saurait être le privilège d’une élite. Elle trouve aussi sa part d’engagement dans des milieux populaires qui, tout en étant confrontés à leurs propres difficultés socio-économiques, n’en demeurent pas moins prompts à participer dans leurs quartiers à cet effort d’hospitalité.

Sur la Fondamenta Minotto de Venise, à quelques minutes de marche du premier graffiti que nous évoquions en ouverture, une personne, peut-être la même main, avait laissé ces quelques mots : « Unlock your soul ». Cette requête se fait alors l’écho de la voix de Jacques Derrida qui en appelait à l’émergence des villes refuges, à l’expression d’une « certaine idée du cosmopolitisme, une autre » où l’étranger avant d’être « l’être-en-question » serait celui qui « me met en question » (Derrida 1997, Derrida et Dufourmantelle 1997).

C’est bien là toute la dimension heuristique et plus encore la source intarissable des questionnements que fait jaillir l’idée d’hospitalité. Il est des tâches plus aisées que de tenter d’en définir avec rigueur et précision les contours. Mais, est-ce bien nécessaire ? Son imprécision fait sa fécondité. Si le terme demande à être précisé, c’est, comme l’a écrit Guillaume Le Blanc (2011), pour rappeler – et peut-être ajouter à l’étendue de la pensée de Jacques Derrida -, que « la raison hospitalière ne se réduit pas à la raison humanitaire, car elle est porteuse d’une politique des vies subalternes reliée à un idéal cosmopolitique qu’elle incarne de manière singulière ». La notion d’hospitalité ne saurait être réduite à l’ambiguïté d’une gouvernementalité bienveillante. Elle ne peut se laisser inféodée, car elle est le primat de la relation. Dans son livre Altérité et transcendance, Emmanuel Levinas vient nous rappeler cette suprématie lorsqu’il écrit : « La sociabilité est cette altérité du visage, du pour-l’autre, qui m’interpelle, voix qui monte en moi avant toute expression verbale, dans la mortalité du moi, du fond de ma faiblesse. Cette voix est un ordre, j’ai l’ordre de répondre de la vie de l’autre homme. Je n’ai pas le droit de le laisser seul à sa mort. ».

Bibliographie

Anteby-Yemini, L. and W. Berthomière (2015). Le légitime, le temporaire et l’infiltré. Les trois visages de l’immigration en Israël, Migrations en Méditerranée. C. Schmoll, H. Thiollet and W. d. W. C., Paris, CNRS Editions.

Derrida, J. (1997). Cosmopolites de tous les pays, encore un effort !, Paris, Galilée.

Derrida, J. et A. Dufourmantelle (1997). De l’hospitalité Anne Dufourmantelle invite Jacques Derrida à répondre, Paris, Calmann-Lévy.

Dornel, L. (2003). « Cosmopolitisme et xénophobie : les luttes entre Français et Italiens dans les ports et docks marseillais, 1870-1914 », Cahiers de la Méditerranée, volume (67).

Dufourmantelle, A. (2008). « Un ravissement sans violence. » Études, 408(L’hospitalité).

Gotman, A. (2001). Le sens de l’hospitalité. Essai sur les fondements sociaux de l’accueil de l’autre, Paris, Presses universitaires de France.

Guillaume Le Blanc (2011) « Politiques de l’hospitalité », Cités, 2(n° 46).

Moro, M. R. and F. Heidenreich (2003). « La maigreur de l’hospitalité contemporaine », L’Autre, 4(3).

Pécoud, A. (2014). « États-nations, mobilité et citoyenneté dans le discours international sur les migrations », Raisons politiques, 2(54).

Pécoud, A. and P. d. Guchteneire (2009). Migrations sans frontières essais sur la libre circulation des personnes. Paris, Éditions Unesco.

Sarthou-Lajus, N. (2008). « L’hospitalité », Études, 4(408).

Vaubrand, H. and N. Vialanex (1999). « Entretien avec François Laplantine: Le métissage, moment improbable d’une connaissance vibratoire », X-Alta, 2/3 (Multiculturalisme).

Wihtol de Wenden, C. (2013). Faut-il ouvrir les frontières ?, Paris, Presses de Sciences po.

Notes

[1] La procédure de régularisation a été décrétée dans le cadre du débat suscité autour du droit à l’éducation des enfants de travailleurs étrangers irréguliers qui était remis en cause par la crainte des arrestations et des expulsions qui se sont multipliées avec la création de la police de l’immigration. Après concertations avec des représentants des travailleurs étrangers et différentes ONG, il a été décidé d’accorder aux enfants de travailleurs migrants, de 10 ans et plus, nés et scolarisés (ou ayant accompli tout ou partie de leur cursus scolaire) dans le pays, et sachant parler hébreu, le statut de résident temporaire et par la suite la citoyenneté israélienne ; et de donner aux membres de la famille présents sur le territoire ce même statut.

[2] « Ce que veut dire immigré » par Alfred Sauvy, Jeune Afrique, n°1302, 18 décembre 1985.

[3] On soulignera toutefois que la Suède a délivré un peu plus de 110 000 premiers titres de séjour pour l’année 2015, soit environ la moitié du nombre de titres émis en France, alors que sa population nationale n’atteint pas les 10 millions d’habitants (source : Actualités du réseau européen des migrations, n°12, 2016).

[4] Voir Kamel Doraï, « La Jordanie et les réfugiés syriens », La Vie des idées, 7 juin 2016.

[5] « L’Europe, cœur large et porte étroite », Le Monde daté du 11 février 1986.

[6] Cf. Eurostat, communiqué de presse, 87/2016 – 2 mai 2016.

[7] Pour la situation française, voir notamment Ni sains, ni saufs. Enquête sur les enfants non accompagnés dans le Nord de la France, Unicef France, 2016.

[8] L’Allemagne a enregistré plus de 1,1 million de demandeurs d’asile en 2015.

[9] Voir La Revanche du nationalisme. Néopopulistes et xénophobes à l’assaut de l’Europe, Paris, PUF, 2015.

[10] Voir notamment la récente étude menée par le FMI, The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges réalisée par Shekhar Aiyar et al., janvier 2016.