Laure Wolmark

Portraits sans visages.

Des usages photographiques de la honte

Laure Wolmark, psychologue à COMEDE, élabore une approche critique du concept de victime. Elle nous parle de Portraits sans visages, femmes muettes qui servent d’iconographie à l’imagerie humanitaire. Des ambivalences des agences, oscillant entre invisible, visible et dicible, montrent et dissimulent des femmes à qui on enlève a priori la possibilité de pouvoir croiser le regard de l’Autre.

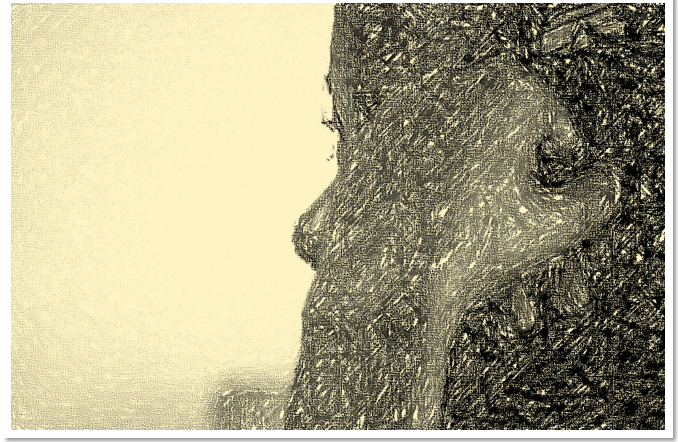

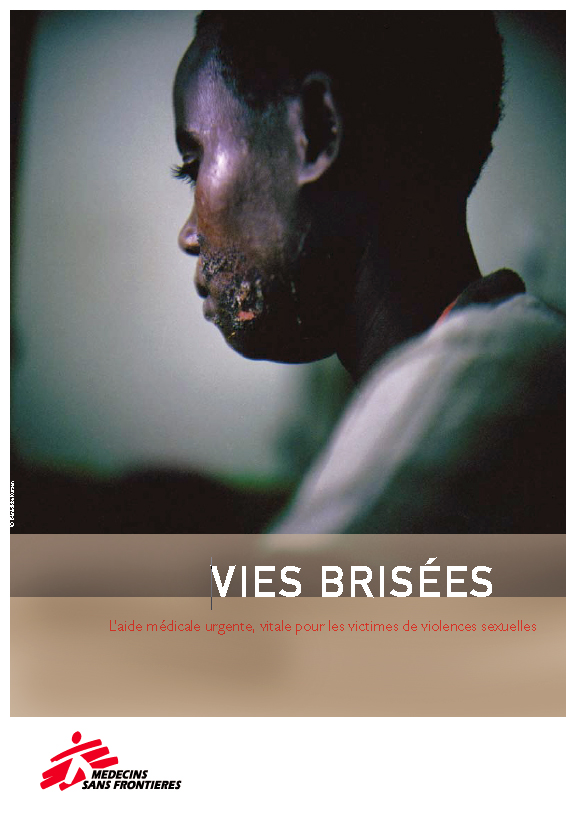

On ne s’arrête pas souvent sur les photographies qui accompagnent les rapports, pages informatives, dossiers spéciaux que l’on trouve sur les sites web des organisations humanitaires. J’ai fait cet exercice autour du thème de violences sexuelles sur les sites des différentes sections de l’organisation Médecins sans Frontières pour laquelle j’ai travaillé pendant plusieurs années en tant que chargée de projet « violences ». J’ai été étonnée, en regardant attentivement ces photographies de « victimes de violence sexuelle » : pour une grande partie d’entre elles, elles montrent des personnes qui se cachent, ou, plus précisément, elles donnent à voir des portraits où le visage des individus photographiés se dérobe((Il ne s’agit, pas bien-sûr, de toutes les photographies qui illustrent les rapports d’activités, campagnes de dénonciation… mais d’une tendance. Un certain nombre de films produits par Médecins sans Frontières démentent cette tendance, pour n’en citer que deux : Invisibles de Wim Wenders et Crimes oubliés, violences sexuelles dans les conflits armés de F. Duroch et S. Marchand. Mais j’analyse dans cet article uniquement les photographies.)). Ce que j’appellerai des « portraits sans visages ».

Variations sur un même thème

Bien sûr, ce thème se décline sous de nombreuses variations. Le visage des victimes peut être dans l’ombre. La photographie peut montrer le dos, la nuque et les cheveux ou le crâne du sujet photographié, ou un profil flou. Parfois le cadre de la photo coupe les corps des victimes juste en dessous de la tête. Souvent, seule une silhouette noire se découpe. Une ombre noircit juste à propos le visage du sujet photographié. Régulièrement, enfin, les victimes sont photographiées le visage entre les mains, prostrées.

La raison la plus souvent invoquée tient à l’anonymat des victimes. On arguera aussi du secret médical, de la nécessaire confidentialité, ce mot utilisé à outrance, jusqu’à perdre tout sens, lorsqu’on évoque, dans le monde humanitaire, les projets de prise en charge des victimes de violence sexuelle. Cette ombre portée sur le visage permettrait de ne pas identifier la personne que l’on photographie, de la protéger des risques de « stigmatisation », voire de représailles. Cependant, à bien regarder ces photos, on se rend compte que cette tentative d’anonymat échoue souvent, et qu’il est en réalité possible de reconnaître la personne photographiée. Et le fait est que le secret médical paraît beaucoup moins embarrassant lorsqu’il s’agit de montrer le corps émacié d’un enfant mal nourri, qui darde le spectateur d’un regard noir, ou le blessé dont le corps passif, allongé, grevé de perfusions est tout entier exposé au regard, visage douloureux inclus.

Le contraste peut être frappant : une série de vignettes sur une page intitulée « RDC, les femmes dans la tourmente du conflit » met en parallèle de courts textes introductifs à de plus longs articles et une photographie. La première de ces vignettes montre une femme enceinte qui fixe l’objectif, elle « attend son quatrième enfant », souhaite « en avoir sept », et, selon la légende, « sait ce qu’elle veut ». Juste en dessous une femme enceinte d’un viol « qui doit l’accepter » nous est présentée le visage dans les mains, les pieds ballants sous le lit d’examen gynécologique, comme suspendue dans le vide.

La gêne du photographe

Photographier une personne qui a été victime de violence sexuelle n’est pas une chose simple. Pour la personne qui sera photographiée, mais aussi, pour le photographe. Lorsque sur les terrains d’intervention de MSF, j’ai eu du fait de ma fonction à accompagner des photographes de presse ou chargés de communication, j’ai assisté, presque à chaque fois, à la même scène. Après avoir lourdement insisté pour être en mesure de voir et de photographier des patient(e)s reçu(e)s dans le programme de soins à destination des victimes de violence sexuelle, ces mêmes photographes perdaient leur assurance face aux sujets à photographier, aux personnes ayant été violées. Certains renonçaient à prendre des clichés, alors même que le/la patient(e) avait donné son accord. Lorsqu’ils ne renonçaient pas, leur embarras restait néanmoins perceptible pendant la durée de la séance.

Je me permets de convoquer ici l’anecdotique – mais la photographie n’est-elle pas « essentiellement (…) contingence, singularité, aventure » (Barthes, 1980, p. 40) – pour rendre compte de mon propre trouble face aux images que Médecins sans frontières utilise à l’appui de sa communication autour de la thématique des violences sexuelles. À l’instar des photographes, j’ai eu à ressentir cette ambivalence : souhaiter que l’on parle, que l’on montre cette réalité du viol et ses conséquences désastreuses et ressentir un embarras diffus, quasi ineffable, lorsque ce souhait venait à se réaliser à travers des photographies montrant des personnes qui en ont été victimes.

L’embarras des photographes était lié, selon leurs propres dires, à la crainte de « faire du mal » à la personne qu’ils prenaient en photo, en l’exposant à des risques de rejet social si elle était reconnue. Ils craignaient que ce geste ne redouble le traumatisme. Pour une grande majorité d’entre eux, ils ne demandaient pas au patient s’il souhaitait être photographié à visage découvert, mais me rassurait par avance sur le fait que « l’on ne verrait pas le visage de la victime ». En quoi être pris en photo peut-il être traumatique pour quelqu’un qui a subi un viol ? Pourquoi ce qui fait traumatisme tient-il à l’exposition du visage ? Mon hypothèse ici est que le visage est le lieu de la honte et que c’est de cette honte que l’on cherche à protéger les victimes. Même si, j’y reviendrais par la suite, par le même geste, c’est exactement ce que l’on montre d’elles.

« Rès Kadejak », ce qui reste du viol

Le viol, souvent, ne laisse pas de lésions ou de traces physiques de l’effraction corporelle. Violant sous la contrainte d’une arme dans les conflits armés, sous la menace du meurtre de la victime elle-même ou de ses proches, par la terreur, l’intimidation ou l’abus d’une position d’autorité ou de pouvoir, l’agresseur a d’autres armes que la force physique pour contraindre sa victime. Sans blessures apparentes donc, mais non sans effets psychiques. « Rès kadejak », dit-on en Créole Haïtien, « ce qui reste du viol ». Et bien souvent, ce que l’on entend par cette expression, est de l’ordre du déchet et de l’infâme, de ce qui fait honte.

La honte des victimes de violence sexuelle est conditionnée par la représentation sociale de l’acte de violence qu’elles ont subi, qui en fait un « déshonneur », un « affront ». Plus encore, et c’est ce qui est dénoncé par nombre d’organisations humanitaires, cette honte est, du moins pour partie, le corollaire de la stigmatisation, soit de la situation sociale qui identifie la personne qui a subi une violence à cette violence, la « disqualifie et l’empêche d’être pleinement accepté[e] par la société » (Goffman, 1975, p. 7).

Si la honte est conditionnée par le regard de l’autre, elle n’en reste pas moins un affect que le sujet ressent en propre. Le sujet honteux souhaite cacher ce sentiment parce qu’il est le signe de l’infamie, et craint de ne pouvoir le cacher parce que ce qui fait exister ce sentiment est justement le regard de l’autre.

« (…) La honte reste associée à l’angoisse de ne rien pouvoir cacher aux yeux des autres. La seule solution est alors de se cacher tout entier pour empêcher que le fond de son âme soit lu par tous comme un livre ouvert. La honte joue ici à la limite du dedans et du dehors. Elle impose le sentiment terrible de ne plus avoir le choix de montrer ou de ne pas montrer. Le sujet honteux (…) a l’impression qu’il lui suffit de l’éprouver, ou même seulement d’y penser, pour que cela se voie sur son visage. » (Tisseron, 1998, p. 68)

Photographier et montrer des visages qui se cachent, se détournent, c’est faire le même geste que les victimes qui tentent de cacher leur honte et qui par ce geste même la montrent.

Il est difficile d’expliquer pourquoi c’est justement le geste qui consiste à cacher son visage qui exprime la honte. On peut penser que le sujet se protège ainsi d’un regard intrusif, qui redoublerait l’effraction des limites physiques et psychiques qu’a constituée le viol. Ne pas voir qu’on est vu permet aussi de ne pas avoir à affronter, ce qu’imaginairement le regard de l’autre contient, « les gros yeux » qui jugent, glacent, font honte.

Un visage dont on devine à peine le profil, une personne photographiée de dos, ou dans l’ombre, « symbolise » (Bourdieu) ou « connote » (Barthes) la honte en tant qu’affect qui fait écho au traumatisme généré par la violence exercée à l’encontre du sujet photographié. De fait, ce geste qui consiste à cacher son visage ou à baisser les yeux est une présentation physique récurrente dans les consultations des patients qui ont été violés.

Le « portrait sans visage » est une manière de rendre compte de la violence, tout en respectant le sujet honteux, en cherchant à lui éviter une violence de plus, celle de faire face au regard insistant du photographe. Il décrit bien-sûr une réalité, celle de la présentation physique des patients lors des consultations médicales ou psychothérapeutiques. C’est aussi l’effet de la contagion de la honte, qui n’en finit pas de passer entre le groupe et l’individu, entre les individus, de visages en regards. Je me souviens avoir été frappé en rencontrant des infirmières qui soignaient exclusivement des patients victimes de violence sexuelle et qui ne pouvaient parler de leur travail qu’en évitant le regard des autres. Mais n’est-ce pas aussi, insidieusement et à l’insu des photographes et des organisations qui cherchent pourtant à dénoncer les effets ravageant des violences sexuelles, une impasse dans laquelle on perpétue la honte ?

Serge Tisseron évoque deux formes de hontes :

« Dans la première, la honte est le signe vécu d’une marginalisation effective : celui qui l’éprouve s’est déjà en quelque sorte retranché du genre humain. Dans la seconde au contraire, la honte est le signe que le divorce d’avec l’humain n’est pas totalement consommé : ressentir la honte, c’est éprouver que l’on n’ est pas totalement passé de l’autre côté, là où la honte serait nommée sans plus être éprouvée par soi. » (Tisseron, 1998, p. 74)

La première, ajoute l’auteur, est un symptôme ; la seconde « un signal d’alarme » (Tisseron, 1998, p. 74). Dans le cas des patients victimes de violences sexuelles, le traumatisme psychique se signe souvent par la honte, qui au mieux, peut-être ressentie et dite, et au pire, demeure dans le silence pour le sujet, qui se vit enfermé dans le geste d’un autre, un regard dégoûté, des rires, des doigts pointés, des murmures… Pouvoir montrer sa honte, pouvoir la dire à un thérapeute, pouvoir se faire photographier en cachant son visage, c’est déjà sortir de sa forme la plus radicale pour faire appel aux autres. De ces formes de confession de la honte, on verrait poindre l’espoir que ceux à qui elles s’adressent sauront par leur écoute ou leur regard réhabiliter le sujet, lui rendre sa place dans un groupe social.

Des images qui fixent le regard ?

Il est possible que la pose photographique ait un effet bénéfique pour le sujet photographié ou pour d’autres, qui, ayant été violés, prendraient conscience que l’on peut apparaître sur des photographies, s’exposer, pour que la réalité du viol ne soit pas réduite au silence. Il demeure que ces personnes apparaissent en tant que sujets honteux, mais que leur identité propre est effacée dans la symbolique de la photographie, puisqu’on les montre le visage caché. Paradoxalement, ces photographies montrent des personnes qui cachent leur identité. Le visage, « moins une partie qu’il n’est le représentant du tout » (André, 2009, p. 125) est ce qui représente le sujet dans le monde. La pratique banale des photographies d’identité en témoigne. En cachant systématiquement leur identité, ne tend-t-on pas à réduire ces personnes à leur honte, alors même que l’on cherche à les en protéger ? Ne reproduit-on pas, à notre insu, le geste de la stigmatisation ?

La grille de lecture qui permet de décoder ce que montrent ces images de victimes de violence sexuelle tient à la légende qui souligne la photo, ou aux textes que cette photographie accompagne. Comme il est impossible de photographier le viol en train de se faire, c’est donc le contexte textuel ou sonore de l’image qui nous renseigne sur ce que cette photographie dénote, soit « un ou une patient(e) qui a subi un viol ». Ce que la photographie connote, soit la honte, c’est la pose du sujet (le visage entre les mains) ou la composition de la photographie (mettre le sujet photographié dans l’ombre) qui nous le suggère, ou que l’on décode « en vertu de l’usage d’une certaine société » (Barthes, 1961, p. 135) c’est-à-dire à partir d’un fonds culturel partagé.

« Mais, plus profondément, c’est au nom d’un réalisme naïf que l’on peut tenir pour réaliste une représentation du réel qui doit d’apparaître comme objective non pas à sa concordance avec la réalité même des choses (puisqu’elle ne se livre jamais qu’à travers des formes d’appréhension socialement conditionnées) mais à la conformité des règles, qui en définissent la syntaxe dans son usage social (…) » (Bourdieu, 1965, p. 108).

À la suite de Pierre Bourdieu, ce que l’on pourrait donc reprocher à cette tendance de la communication d’une organisation humanitaire comme Médecins sans Frontières, c’est de ne pas être déconcertante (Bourdieu, 1965), de confirmer les assertions sociales au sujet des victimes : que les personnes qui ont été violées portent les stigmates de l’infamie ; que leurs vies sont brisées ; qu’elles sont traumatisées, souffrantes ; qu’il est difficile de les regarder en face, qu’il leur est difficile de nous regarder en face. Ce n’est pas que ces assertions soient fausses. Mais en les transformant en clichés de la communication humanitaire, ne se prive-t-on et ne prive-t-on pas ceux et celles qui ont ou auraient à subir ces violences de la possibilité de s’identifier à des figures qui transforment leur identité sociale ? Si on leur fait une place dans l’ordre du visible et du dicible, en les dépouillant partiellement de leur identité, cette place n’est-elle pas une place impersonnelle, un pur « statut », celui de victime ?

Bibliographie

André J., 2009, Les 100 mots de la psychanalyse, Paris, Presses Universitaires de France, 126 p.

Barthes R., 1961, « Le message photographique », L’Obvie et l’obtus. Essais critiques III, Paris, Éditions du Seuil, 282 p.

Barthes R., 1980, La Chambre claire. Note sur la photographie, Paris, Gallimard, 192 p.

Bourdieu P., 1965, Un Art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Les Éditions de Minuit, 360 p.

Goffman E., 1975, Stigmate. Les Usages sociaux des handicaps, Paris, Les Éditions de Minuit, 175 p.

Tisseron Serge, 1998, Du bon usage de la honte, Paris, Éditions Ramsay, 197 p.

Winnicott D. W., 1975, jeu et réalité, Paris, Éditions Gallimard, 276 p.