Maya Ben Ayed

La représentation du dictateur dans les films d’animation tunisiens : allégorie, substitution, « allusion iconoclaste » et autres artifices

Docteur en Histoire contemporaine et Chercheure Associée à l’IREMAM. Ses recherches portent sur le cinéma d’animation dans le monde arabe dans sa relation au pouvoir.

La représentation du pouvoir dans les arts en général et dans le cinéma en particulier demeure une entreprise assez complexe et souvent risquée sous les régimes politiques de type dictatorial. Les artistes et créateurs (d’images ou de textes) sont confrontés à la censure sous ses différentes facettes – institutionnelles, économique, autocensure… – qui se manifeste à toutes les étapes du processus de création de l’œuvre et ce jusqu’à sa diffusion. Elle conditionne et façonne, en quelque sorte, leur discours et leur conception de l’œuvre, les obligeant à inventer « une écriture » codée et souvent surcodée, qui échapperait aux « ciseaux » de la censure tout en restant lisible et décryptable par le public. Cette forme d’écriture puise dans l’imaginaire culturel et politique collectif ou encore dans l’imagerie du pouvoir lui-même. Sa réception demeure moins accessible et moins évidente pour un spectateur qui ne partage pas cet imaginaire et qui n’a pas connaissance du dispositif de mise en scène du pouvoir. Toutefois, la charge contestataire demeure perceptible par un public plus large et dépasse les frontières culturelles et géographiques. La censure/autocensure expliquerait, en grande partie, la rareté, voire la quasi-absence de l’image du président ou du chef dans les cinémas arabes hormis les quelques œuvres de propagande où la fiction est agrémentée par des images d’archives.

Les films témoignant contre la dictature s’attaquent peu à sa figure centrale, président ou monarque, mais beaucoup plus à ses manifestations et à ses effets dans le quotidien du « petit peuple ». L’une des figures de dictateurs la plus portée à l’écran, celle de Hitler, abondamment représentée dans le cinéma mondial pendant et après son règne, est peu présente dans la cinématographie allemande et ceci longtemps après sa chute. D’une façon générale, la représentation des figures centrales du pouvoir dans les pays arabes est doublement « taboue ». Ce tabou est certes essentiellement politique, mais il renvoie également à un héritage religieux et culturel iconoclaste.

Ainsi, si l’image « directe » et directement reconnaissable du chef en fonction se fait rare dans les œuvres cinématographiques en Tunisie sous les deux régimes autoritaires post indépendance, nous pouvons, toutefois, observer différents exemples de représentation du dictateur dans certains films. Sous le régime de Bourguiba puis celui Ben Ali, les cinéastes ont eu recours à plusieurs procédés, artifices et détours pour dresser le portrait du dictateur. Le cinéma d’animation, de par sa nature synthétique et son statut particulier dans le monde du cinéma échappe plus facilement à la censure. Nous nous proposons de relever et d’étudier ces mécanismes de représentation à travers un corpus de trois films d’animation tunisiens (1974-2010). Une sélection qui n’est certainement pas exhaustive, mais que nous avons estimé la plus révélatrice de la réalité de leur époque.

État de l’art. Dictateurs et cinéma

La littérature consacrée à l’étude de la représentation au cinéma des totalitarismes du XXe siècle en Europe (fascisme, nazisme et stalinisme) est relativement abondante comparée à celle consacrée à d’autres expériences dictatoriales portées à l’écran. Néanmoins, si la question de l’image du pouvoir dans sa totalité est la plus débattue, celle de la représentation du dictateur à l’écran demeure moins étudiée.

Siegfried Kracauer dans son livre « De Caligari à Hitler » cherche à relever les signes précurseurs de l’avènement du nazisme dans le cinéma allemand de la période pré nazie. Il affirme en guise de conclusion :

« S’enfonçant irrémédiablement dans la régression, l’ensemble du peuple allemand ne pouvait éviter de se soumettre à Hitler. Ainsi, l’Allemagne accomplissait-elle ce que son cinéma avait anticipé dès sa naissance : d’insignes personnages de l’écran se manifestaient maintenant dans la vie réelle. […] Homuncules rôdait en chair et en os. Des Caligaris autoconsacrés hypnotisaient d’innombrables Cesares pour en faire des meurtriers. Des Mabuses enragés commettaient des crimes fantastiques en toute impunité, et des Ivans fous dissertaient de tortures inouïes. »((S. Kracauer, 2009, p. 306.))

Ces personnages de l’expressionnisme allemand seraient des copies prémonitoires du Führer.

Dans son article, « La figure du Führer. Hitler et le Bunker : Peut-on parler d’un changement de paradigme dans la représentation de Hitler au cinéma ? », Valérie Carré constate que même si le personnage de Hitler est largement porté à l’écran, et ce depuis le début des années quarante, il demeure néanmoins très peu représenté dans le cinéma allemand, et ce longtemps après la chute du régime nazi.

« Si l’on s’intéresse en revanche au seul cinéma allemand ou germanophone, on constatera que les représentations de Hitler se font plutôt rares, du moins dans les films de fictions. »((V. Carré, 2013, p. 243.)).

L’auteur cite deux films de Syberberg (1977) et de Fassbinder (1981) et précise « qu’on ne trouve pas grand-chose » aussi bien avant ces deux dates que longtemps après. Elle ajoute qu’il faut attendre deux films, ceux de Hirschbiegel (2004) et de Levy (2007) pour que soit brisé « ce qui semble avoir été un grand tabou »((Ibid.)). Un tabou que le film cité de Fassbinder, Lili Marleen (1981), met en scène dans la courte représentation qu’il fait du Führer. Dans une note en bas de page, Valérie Carré donne cette description de la séquence : « Le personnage principal, interprété par Hanna Schygulla, est convié dans le bureau du dictateur. Juste avant qu’elle n’y entre, les deux battants de la porte s’ouvrent, une lumière blanche, éclatante et éblouissante surgit avant que la porte ne se referme. Ce faisant, Fassbinder insiste à la fois sur la vénération aveugle des Allemands vis-à-vis de Hitler et sur le tabou de la représentation du dictateur »((Ibid.)).

Dans l’article « Representations of Dictatorship in Portuguese Cinema », les auteures, Isabel Macedo, Rita Bastos et Rosa Cabecinhas reviennent sur l’histoire récente de la dictature et du colonialisme portugais à travers des films documentaires produits entre 2007 et 2013. Elles choisissent de faire l’analyse de deux films – Lusitanian Illusion (2010) de João Canijo et 48 (2010) de Susana de Sousa Dias – qui font tous deux appel aux images d’archives. Elles se concentrent sur :

« les phénomènes, à l’intérieur, entre et autour des films qui ont le pouvoir de (re)produire et (re)modeler la mémoire culturelle »((I. Macedo, R. Bastos, R. Cabecinhas, 2017, p. 252. “We focus on the phenomena within, between, and around films which have the power to (re)produce and (re)shape cultural memory”.)).

« La question clé de cet essai est : comment la dictature portugaise a été représentée dans ces films »((Ibid. « The key question in this essay is: how is Portuguese dictatorship portrayed in current films? »)).

Dans le premier film analysé, le réalisateur oppose deux discours, celui du régime et de sa propagande à celui de réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale. Le premier est présenté à travers des séquences d’archives (datant entre 1939-1945) tirées du « Jornal Português », journal d’actualité produit souvent (ou du moins sous contrôle de la censure), par le secrétariat national de propagande. Ces images présentent le mythe national (d’un pays neutre, paradis de paix) véhiculé par le régime de l’époque, à travers les parades militaires, la jeunesse portugaise, les expositions, les inaugurations, mais aussi les extraits de discours de Salazar. Le spectateur est confronté à la bande-son originale sans ajout de voix off pour contextualiser ces images. Le deuxième discours est porté par les textes de trois réfugiés célèbres, les écrivains Antoine de Saint-Exupéry, Erika Mann et Alfred Döblin, lus par trois acteurs et à travers des photographies de réfugiés fuyant la guerre pour les États-Unis. 48 s’attaque à d’autres facettes du régime dictatorial, celles de la répression et de la violence. La réalisatrice Susana de Sousa Dias s’empare aussi d’images d’archives et des photographies des prisonniers politiques que la police prend au moment de leur arrestation. Elle superpose aux photographies (images fixes) des prisonniers politiques, leurs témoignages sur la torture sous la dictature.

Les auteures, en guise de conclusion, affirment :

« Comme dans d’autres documentaires portugais récents, les deux films que nous avons analysés dans cet article se basent sur les témoignages de ceux qui ont vécu la période historique représentée, cherchant à reconstituer l’histoire par le bas (en faisant appel aux témoignages de gens ordinaires) et comparant leurs versions à celle de l’histoire officielle. Nous soutenons que de tels films constituent des lieux contre-hégémonique, où des groupes subalternes ou même en marge peuvent avoir une voix et s’exprimer. […] En choisissant de ne pas utiliser de voix off, les deux réalisateurs invitent les spectateurs à s’impliquer dans les images et les sons qui se reflètent en eux, leur permettant ainsi de reconstruire leur propre représentation de cette période de l’histoire portugaise »((Ibid., p. 278-279, traduction de l’auteure. « As in other recent Portguese documentaries, the two films we analyzed in this article rely on the testimonies of those who lived in the historical moment portrayed, looking at history from below (using ordinary people witnesses), and compare their versions with official history. We argue that such films constitute counter-hegemonic places, through which subaltern or even marginalized groups can have a voice and express themselves. […] Choosing not to use voice over, both directors demand that the public be involved in the images and sounds, reflecting on them, in order to make them wonder and reconstruct their own representations about this period of Portuguese history ».)).

Les exemples cités révèlent les différents mécanismes de représentation du dictateur. Tabou de représentation, reconstitution subversive de l’histoire et récits visionnaires sont tous des aspects présents dans nombre de films d’animation tunisiens réalisés sous les régimes de Bourguiba et de Ben Ali. Cependant, de la représentation prémonitoire d’un dictateur à venir à celle hantant le cinéma, longtemps après sa chute, c’est son image portée à l’écran, alors qu’il est encore en fonction, qui nous intéresse dans ce présent article.

D’abord, parce qu’un film nous renseigne inévitablement aussi bien sur son époque et sur le présent de sa production que sur le passé évoqué.

« Paradoxalement ce sont seulement des films sur le passé, les reconstitutions historiques, qui sont incapables de dépasser le témoignage sur le présent »((M. Ferro, 1993, p. 74.)).

D’ailleurs, et à titre d’exemple, Susanne de Sousa, dans une interview lors du festival le Cinéma du réel, en 2012, précise qu’au-delà du passé et de l’histoire du Portugal, son film soulève la question de la torture et de la répression au présent — « le présent global »((Interview avec Susanne de Sousa, festival Cinéma du réel, URL : https://www.youtube.com/watch?v=IZ-uWOdk_Uc, consulté le 12-12-2017.)) — dans le monde et notamment dans les démocraties, depuis la guerre d’Irak.

S’interroger sur la manière avec laquelle le dictateur est représenté dans les films, sous son régime, nous éclaire sur la nature des relations entre le pouvoir et l’art (en général et le cinéma en particulier) et sur les éventuelles formes de censure exercées sur celui-ci.

Aussi, son image portée à l’écran peut être révélatrice de l’état de conscience de la société qui « subit » la dictature, du degré d’adhésion ou d’acceptation du régime et de son storytelling. En effet, nous avons identifié dans nombre de ces films les germes d’un changement à venir (durcissement ou revirement autoritaire, chute du régime). En d’autres termes, la rupture ou le maintien du lien symbolique (de l’accord tacite) entre le peuple et le chef transparaissent dans la représentation que fait le film de ce dernier.

Dans son livre Abécédaire du cinéma tunisien (2007), l’universitaire et critique cinématographique Hédi Khélil consacre un chapitre intitulé Le Zaim à l’écran. Dans ces cinq pages réservées à la représentation de l’ancien président Habib Bourguiba, H. Khélil parcourt l’histoire du cinéma tunisien en donnant des exemples de films qui ont porté le personnage à l’écran sous la forme de la célébration (propagande), mais aussi celle de la contestation et de l’opposition. Parmi les œuvres citées, figure un seul film d’animation, celui d’Ahmed Bennys, Mohammedia.

« C’est tout à fait à l’honneur d’une certaine tendance du cinéma tunisien d’avoir constitué, au cours des périodes cruciales vécues par la Tunisie, un pôle de résistance aux abus des dirigeants et à leurs pratiques oligarchiques. […] Dans la même veine, il y a un autre film, éminemment politique, qu’on a tendance à occulter : M’hammedia de Ahmed Bennys. »((H. Khelil, 2007, p. 402.))

Le corpus

Le contexte de genèse du cinéma d’animation en Tunisie pourrait expliquer en partie son appartenance à une école d’animation politique et idéologique. L’effervescence des mouvements cinéphiles en Tunisie à partir du milieu des années soixante et l’engouement des jeunes, à la fois pour la culture et la pratique cinématographique à l’époque, ont été encouragés à la fois par l’État tunisien et par une élite dite de gauche. Le cinéma d’animation, de par sa position en marge du monde du cinéma, a pu s’ériger et s’affirmer progressivement comme véhicule de contestation((M Ben Ayed, 2017.)) sous les deux régimes autoritaires de la Tunisie post indépendante.

Cependant, l’étude de la production filmique de 1965 à 2010 en matière d’animation révèle que la figure du dictateur est moins représentée (quantitativement) que les autres aspects de l’expérience dictatoriale. Ainsi, sur la trentaine de films d’animation, seuls quatre ou cinq films dressent « le portrait » du dictateur, dont le film Mohammedia, cité par Hédi Khelil.

Nous avons choisi de travailler à partir de trois films, réalisés respectivement en 1973, 1984 et 2010. Chaque film s’inscrit à un moment charnière de l’histoire de la Tunisie et de celle de ses deux régimes autoritaires. Le choix a été motivé principalement par la manière avec laquelle chaque réalisateur a mis en scène le personnage du dictateur. Ces trois films livrent une critique souvent très violente à l’encontre du régime en place.

Mohammedia

Le premier, Mohammedia, réalisé en 1973 par Ahmed Bennys est un court métrage d’une durée de 30 mn ; produit par la SATPEC et tourné en 16 mm noir et blanc. Il alterne prise de vue réelle et animation de papiers découpés. Mohammedia est le seul film d’Ahmed Bennys en tant que réalisateur. Chef opérateur à la télévision et au cinéma, il a été directeur de la photographie dans un bon nombre de courts et longs métrages tunisiens et étrangers. L’animation est assurée par Mohamed Abdenadher, un autre technicien de la télévision tunisienne. Le film a été primé aux Journées cinématographiques de Carthage en 1974 par le Tanit de Bronze (section court métrage).

Mohammedia revient sur une période de l’histoire précoloniale de la Tunisie, celle du règne d’Ahmed Bey 1er, et sur un épisode en particulier, celui de la construction du palais royal, palais de Mohammedia dans le village limitrophe de la capitale et qui porte le même nom. Le réalisateur choisit ce village pour lieu de tournage, pour filmer, un siècle plus tard, le présent (les années 1970) à travers des séquences proches du documentaire (ou du docu-fiction) en intégrant le personnage d’un conteur troubadour, le meddah, interprété par l’acteur Mohamed Ben Othman de la troupe du Kef. Les autres personnages ou figurants sont les habitants de ce même village, des vendeurs sur la place du marché ou encore des passants curieux qui attirés par la performance du meddah, s’attroupent autour de lui. L’histoire, au passé, d’Ahmed bey et de son palais est introduite d’abord par le récit du conteur devant une foule de curieux dans la séquence de prise de vue réelle, avant sa mise en images, image par image, dans des séquences d’animation de silhouettes découpées.

Par le biais d’un montage parallèle entre les séquences en PVR de la Tunisie des années 1970 et ceux en animation de la même Tunisie, un siècle en arrière, le réalisateur nous livre un discours contestataire de la politique de son époque en ayant recours à l’analogie. Le personnage du souverain, Ahmed bey 1er, est dès lors aisément reconnu comme une figure de substitution du président Habib Bourguiba.

Guerbaji

Le deuxième film Guerbaji (1984) de Zouhair Mahjoub est un court métrage en poupées animées. Le réalisateur est l’un des pionniers du cinéma d’animation tunisien avec un premier film en papiers découpés animés, Deux souris blanches (1976). Diplômé, à Paris en 1969, en études cinématographiques du Conservatoire indépendant du cinéma français (CICF), il intègre la télévision tunisienne comme assistant-réalisateur de 1969 à 1970. En 1970, bénéficiant d’une bourse de coopération technique, il part se spécialiser en cinéma d’animation à Bucarest dans le studio Animafilm. Ensuite, c’est à Prague, début des années 1980, que le cinéaste suit un stage de formation en animation sous la direction d’Edouard Hoffman, directeur général des studios de Barrandov et directeur général des studios de dessins animés de la télévision tchèque. Il travaille pour un programme spécial dans le département de dessin animé de la télévision tchèque.

Son film Guerbaji, pareillement que Mohammedia, revisite l’histoire de la Tunisie. Il évoque l’époque coloniale et le mouvement national de lutte pour l’indépendance, précisément au début des années 1950. Le film met au premier plan, le personnage d’un porteur d’eau (guerbaji) et son engagement dans la lutte pour l’indépendance. L’histoire est celle de Aam Salem qui sillonne les rues de la médina et sert l’eau dans les maisons et aux passants tout en portant des tracts politiques et autres messages aux résistants. En suivant le parcours de Guerbaji dans les rues de la médina de Tunis, le spectateur croise d’autres personnages (cinq leaders du mouvement de libération, un bourgeois autochtone collaborateur de l’occupation, des gendarmes de l’autorité coloniale, etc.) et assiste à une reconstitution des faits historiques (un commando s’attaquant à un pont, l’arrestation de Habib Bourguiba, des réunions secrètes des leaders, celle du collaborateur avec les autorités coloniales, des scènes de la vie quotidienne à l’intérieur des maisons). Bien que le film revient sur une période de l’histoire de la Tunisie longtemps et exclusivement associée dans l’imaginaire collectif au personnage du leader Habib Bourguiba, il écarte ce dernier de l’image en le mettant en hors-champ. Seuls son nom et les qualificatifs qui lui sont très chers sont évoqués par la voix off dans la séquence du prologue introduisant le film. « Iconoclasme » ? Ou « déchéance du corps du président » ? Trois ans après la réalisation de ce film, Habib Bourguiba est mis à l’écart du pouvoir par le coup d’État du 7 novembre 1987.

Coma

Le troisième film, Coma, est réalisé en 2010 par Alaedine Boutaleb. Ce cinéaste s’est initié très jeune à l’animation en réalisant de très courts essais en dessin animé, alors qu’il était encore lycéen. Après le baccalauréat, il s’oriente vers des études de design audiovisuel et entame son premier film d’animation professionnel, Coma.

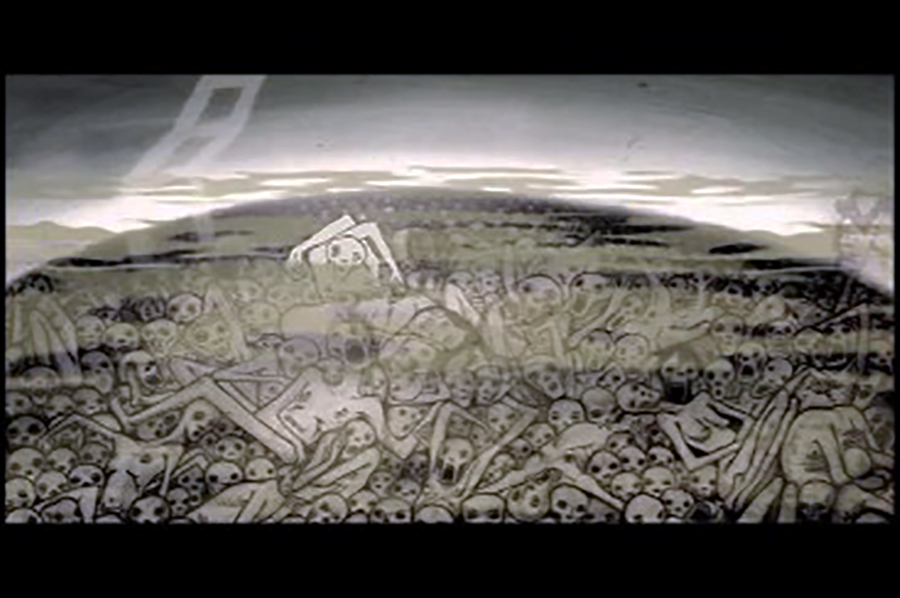

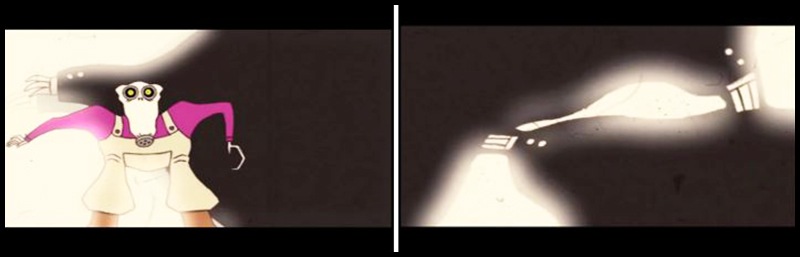

Ce court métrage de 8 mn est un dessin animé qui met en scène un univers onirique et symbolique autour d’un personnage autoritaire et oppressif. Le film puise dans un univers purement imaginaire et fictif et ne donne aucune indication spatio-temporelle. Les « flashs » et images « stroboscopiques » du générique début — représentations « fuyantes » de cartes de villes avec inscriptions indéchiffrables et d’oblitérations postales non lisibles — viennent renforcer cette idée d’un hors espace-temps. L’absence d’un narrateur ou d’une voix-off et de dialogues entre les personnages prive le spectateur d’une orientation visible. Le récit se construit et devient lisible par la symbolique des choix, du traitement chromatique (noir et blanc vs couleur) et par l’organisation formelle de l’espace du cadre conjuguée à la manière avec laquelle les personnages sont animés. Le réalisateur fait appel au langage des lignes, des couleurs et des formes pour orienter visuellement et sensoriellement son spectateur vers un discours de contestation politique et de révolte. Coma fonctionne comme une charade visuelle dont la clé de compréhension est le symbolisme et l’allégorie. Dans le contexte prérévolutionnaire de l’année 2010, la masse de corps décharnés écrasée par le personnage en costard, un dispositif de surveillance surplombant sa tête est immédiatement interprété comme une allégorie d’une Tunisie agonisante sous la dictature policière de Ben Ali.

Ce court métrage de 8 mn est un dessin animé qui met en scène un univers onirique et symbolique autour d’un personnage autoritaire et oppressif. Le film puise dans un univers purement imaginaire et fictif, et ne donne aucune indication spatiotemporelle. Les « flashs » et images « stroboscopiques » du générique début — représentations « fuyantes » de cartes de villes avec inscriptions indéchiffrables et d’oblitérations postales non lisibles — viennent renforcer cette idée d’un hors espace-temps. L’absence d’un narrateur ou d’une voix off et de dialogues entre les personnages prive le spectateur d’une orientation visible ou frontale. Le récit se construit et devient lisible par la symbolique des choix et du traitement chromatiques (noir et blanc vs couleur) et celles de l’organisation formelle de l’espace du cadre conjuguée à la manière avec laquelle les personnages sont animés. Le réalisateur fait appel au langage des lignes, des couleurs et des formes pour orienter visuellement et sensoriellement son spectateur vers un discours de contestation politique et de révolte. Coma fonctionne comme une charade visuelle dont la clé de compréhension est le symbolisme et l’allégorie. Dans le contexte prérévolutionnaire de l’année 2010, la masse des corps décharnés écrasés par le personnage en costard, muni d’un dispositif de surveillance surplombant sa tête, est immédiatement interprété comme une allégorie d’une Tunisie agonisante sous la dictature policière de Ben Ali.

En faisant appel à l’histoire ou à l’imagination pure, ces fictions puisent dans la mémoire personnelle ou collective et dans l’imagerie du pouvoir. Une imagerie subvertie pour dénoncer les autoritarismes et les abus des dictateurs.

En faisant appel à l’histoire ou à l’imagination pure, ces fictions puisent dans la mémoire personnelle ou collective et dans l’imagerie du pouvoir. Une imagerie subvertie pour dénoncer les autoritarismes et les abus des dictateurs.

Le début des années soixante-dix est marqué par une crise économique et sociale profonde qui serait, en grande partie, la conséquence de la politique économique pratiquée dans la décennie précédente : le collectivisme ou l’expérience dite du « socialisme tunisien ». Bien que les analyses et les témoignages((Nous faisons référence notamment aux analyses de R. Dumont (1972), K. W. Ruf (1975), T. Letaief Azaiez (2000) et aux récits de mémoire de T. Belkhodja (1998), H. Kazdaghli et A.Largueche (1999), d’A. Ben Salah dans le recueil d’entretiens de N. Borsali (2008).)) sur les causes de l’échec de cette politique économique ne soient pas toujours concordants et dépendent de la formation, mais surtout du rapport et de la position de leurs auteurs vis-à-vis du régime, ils sont, néanmoins, quasi unanimes sur ses conséquences désastreuses aussi bien pour le pays, le parti au pouvoir que pour son instigateur, à savoir Ahmed Ben Salah.

Ainsi, sur le plan social, le fossé entre classes s’est creusé davantage. Sur le plan politique, la Tunisie gardera longtemps, et jusqu’au turning point de 2011((Le régime de Ben Ali affiche un pluralisme politique de façade, en reconnaissant notamment des partis dits d’opposition entièrement sous son contrôle et dont les discours et pratiques ne font que renforcer la position et l’image du parti unique.)), le régime du parti unique, avec l’interdiction en 1962 du parti communiste tunisien. Un parti au pouvoir, qui lui aussi, est traversé par une grande crise au lendemain de l’aventure socialiste. Une crise, qui de par la structuration politique et même socio-économique de l’État autour du parti unique, touchera le pays et la population entière.

Ahmed Bennys dans son témoignage sur le déroulement du premier congrès du PSD((PSD est l’abréviation du nom du parti unique au pouvoir sous le régime de Bourguiba : Parti socialiste destourien.)) au lendemain de la chute de Ben Salah, en 1972, nous renseigne sur les tensions, en coulisses, qui ont secoué le parti((Lors de l’entretien du 28 mars 2014, Ahmed Bennys nous livre ses souvenirs du congrès du PSD de 1972 auquel il a assisté en qualité de caméraman.)). Présent au congrès, en sa qualité de caméraman à la télévision tunisienne, il décrit une ambiance tendue et agitée, des clashs parfois violents entre les différents clans et membre du parti et le début d’une scission. Certains de ses leaders historiques deviennent, par la suite, de fervents opposants au parti. La proclamation, en 1974, de Bourguiba président à vie, prive les Tunisiens de toute chance d’accès au pluralisme démocratique et approfondit le début d’une désunion entre le pouvoir et la masse.

La décennie 1970 est probablement la plus tumultueuse des trois décennies de présidence de Habib Bourguiba. Les mouvements contestataires démarrent en 1971-1972 avec la jeunesse étudiante. Le mouvement étudiant reste actif et atteint son apogée en 1977, avec une forte contestation dans les universités contre la présence de vigiles dans les campus, des manifestations de rue et des affrontements avec les forces de police en décembre de la même année. La politique répressive du régime contre toutes formes de dissidence (yousséfistes, complot de 1962, mouvement perspectives), pratiquée depuis le début des années 60 connait un durcissement pendant cette période. Elle atteint son point culminant dans les affrontements de janvier 1978 avec l’Union générale tunisienne du travail (l’UGTT, unique syndicat du pays). Le jeudi 26 janvier 1978, appelé jeudi noir en référence au krach de 1929, traumatise pour longtemps la mémoire des Tunisiens. Le régime, également, n’en sort pas indemne. Cette date marque une première rupture entre le régime et le peuple((Nous retenons les témoignages sur le vif de deux intellectuels tunisiens, Abdelwaheb Meddeb et Mohsen Toumi, dans Les Temps modernes d’avril 1978. Ils évoquent la période coloniale pour décrire cet événement traumatique. A. Meddeb rappelle le souvenir d’une autre grève générale, celle du 9 avril 1938, réprimée dans le sang : « L’événement qui confirmait l’entrée du néodestour dans l’histoire (9 avril 1938) se projette sur l’événement qui prélude à sa sortie de l’histoire, à sa mort (26 janvier 1978) ». M. Toumi évoque le souvenir d’une autre grève générale, celle déclenchée le 22 janvier 1952 qui tourne à l’affrontement avec les autorités coloniales. Ce conflit marque un tournant dans l’histoire de la lutte pour la libération caractérisée jusque-là par son pacifisme : « Le jeudi 26 janvier, la Tunisie a vu couler plus de sang que durant toute l’année 1953, à l’époque de la lutte anticoloniale ».)) et annonce, avec un compte à rebours, la fin du régime dix ans plus tard.

Mohammedia est réalisé, en 1973, dans ce climat sociopolitique tendu. Ahmed Bennys rejoint le parti communiste tunisien, contraint à la clandestinité depuis son interdiction en 1962. Il nous confie, lors de l’interview qu’il nous a accordé en mars 2014 :

« Pourquoi l’animation ? Parce que c’est ce qui pouvait les représenter de la manière la plus sommaire, enfantine, comme un guignol. C’est des guignols. Les gens y voient des guignols qui mettent le pays dans la merde. Ça a une valeur pédagogique. J’aurais voulu que ce film passe dans les écoles, mais jusqu’à présent on préfère ne pas le passer »((Entretien avec Ahmed Bennys le 28 mars 2014 à Tunis.)).

Pourquoi l’animation ?

Le film est précédé par une séquence prologue mettant en scène les trois principaux protagonistes, Ahmed bey 1er et ses deux ministres s’accusant tour à tour de haute trahison et de corruption. Un texte explicatif, en arabe dialectal tunisien, de la période historique représentée dans le film et de ses « acteurs » succède au plan titre du film, dans le générique début. Des silhouettes découpées, représentant les différents personnages des séquences animées, apparaissent dans le générique au fur et à mesure qu’ils sont cités dans le texte défilant.

Mohammedia s’ouvre avec un gros plan flouté, en prise de vue réelle, sur un sommier métallique porté par un personnage masculin. Les plans moyens et plans rapprochés sur les habitants de Mohammedia se succèdent. Le spectateur, conditionné par le prologue mettant en scène Ahmed bey 1er et l’affrontement de ses deux ministres et plongé dans le récit de l’époque par le générique début, est complètement désorienté par le montage monstratif d’un présent qui lui est contemporain. De ce fait, une question s’impose à nous : quelle est la place de ces images tournées à la manière d’un reportage, sur une durée d’environ 2 mn, dans la trame narrative du film ? Les 16 plans de cette première séquence situent, certes, le personnage du meddah dans un cadre spatiotemporel (un village tunisien, les années 1970). Aussi, l’histoire du palais de Mohammedia (la partie animée) est introduite par la performance orale et d’acteur du meddah dans le présent du film. Toutefois, la durée demeure relativement longue et l’unité du lieu n’est pas saisie immédiatement.

Le premier bloc du film, en prise de vue réelle, a été tourné dans les rues du village de Mohammedia en 1973, et autour de la place du marché. Le réalisateur affirme, lors de notre entretien en mars 2014, qu’il n’a pas eu besoin de figurants. Hormis l’acteur jouant le rôle du meddah, les autres personnages sont des gens pris sur le vif, des habitants du village.

La première séquence de ce bloc, d’une durée de 1 min 40 s, nous donne à voir, différents personnages (vendeurs ou porteurs de marchandises, clients, passants) sur leur lieu de vie et de travail, avec un cadre rapproché, souvent serré sur leurs diverses actions et tâches (les mains recousant un vêtement, un gros sac ou meuble par-dessus un dos voûté, etc.). La deuxième séquence met en scène le conteur et l’introduction de son récit sur Ahmed bey 1er et son palais (qui se poursuit en images dans le bloc de séquences d’animation).

On retrouve ce montage monstratif dans la première séquence du bloc animé avec des plans du quotidien. Il reprend, à une scène près, les vues et situations tournées en prise de vue réelle. Ainsi, par une analogie de substitution, nous retrouvons, en gravure animée, un vieil homme au dos courbé portant un sac, plusieurs plans de métiers à tisser, des plans d’ensemble, général et moyen, de la vie au village, un plan de fête foraine du début du siècle ; et nous distinguons, en arrière-plan sonore, la voix du meddah récitant son refrain, puis nous identifions son double ou substitut entouré d’une foule.

Les deux séquences sont montées en suivant une même logique exclusivement monstrative, presque un même ordre de plans. Elles « reproduisant » les mêmes scènes, les mêmes situations, ou postures. L’une serait la simple translation de l’autre dans le temps.

La relation entre ces différents plans ou tableaux n’est pas explicite. Et le montage de ces différentes scènes ne crée aucun sens de lecture (narrative) chez le spectateur. Ces deux séquences (PVR/animation) semblent montrer sans raconter.

Pourtant, ces deux séquences, mise côte à côte font le discours du film. En effet, une scène de la partie animée ne peut être « translatée » dans le présent des années soixante-dix, celle représentant un homme fouetté et subissant des châtiments corporels. La scène est répartie sur trois plans. Les deux premiers mettent en image, d’une part, le supplicié et ses bourreaux (moitié gauche de l’écran) et, d’autre part, un groupe de trois personnages. Le plan final est un cadrage sur ces derniers. Les trois hommes portent des habits différents et distincts de ceux du peuple. Leurs costumes et coiffes nous renseignent sur leurs fonctions et statut social. Sur un tableau accroché au mur, à l’arrière-plan des personnages, au-dessus de leurs têtes, le spectateur peut y lire « Royaume de Tunisie ». Ainsi, c’est aussi bien par l’apparence vestimentaire que par l’insertion de cette inscription, que le réalisateur identifie ses personnages. Ils sont les représentants de l’autorité religieuse et judiciaire qui d’ailleurs se confondaient à cette époque et désignaient le pouvoir en place. Le défilement de la garde beylicale que nous voyons dans le premier plan de cette scène vient compléter la trinité.

Si cette scène ne trouve pas d’analogue dans la partie en prise de vue réelle, c’est parce qu’elle évoque un aspect du régime bourguibien, la répression et la torture. Cet aspect ne peut être représenté par la prise de vue directe dans la Tunisie des années 1970 (et d’ailleurs à aucune autre époque sous les deux régimes autoritaires post-indépendance).

En faisant appel à une technique de l’animation, à une figure et à une époque de substitution, celle des beys, Ahmed Bennys dépeint la Tunisie des débuts des années 1970 et ses zones d’ombre (la pauvreté, la torture, la corruption, etc.) et se livre à une critique du régime bourguibien. Quand le personnage du bey est introduit dans la deuxième séquence du bloc animé, le spectateur fait immédiatement le parallèle avec le président Bourguiba.

D’abord parce que le spectateur entend et souscrit à la logique analogique, entre les deux époques, celle contemporaine du film (années 1970) et celle du passé (histoire précoloniale) et entre les deux blocs, animation et PVR. Une logique appuyée par une phrase leitmotiv dans le récit introductif du fdaoui ou meddah : « hdithna dima qyass » » (notre histoire n’est qu’un exemple, une analogie) ainsi que par l’effet de transition liant les deux blocs. Effectivement, Bennys a recours au volet, un effet de transition, largement utilisé par le cinéma muet et tombé en désuétude, pour marquer le passage de la prise de vue réelle vers l’animation. Le volet renvoie au rideau de théâtre qui s’ouvre sur un nouvel acte. Les silhouettes animées du bey et sa cour seraient une sorte de théâtre d’ombres ou Karakouz((Karakouz est la version tunisienne du théâtre d’ombres satirique turc, Karagöz. Il a été introduit par les Ottomans en Tunisie au 16e siècle.)), conté par le Meddah, dont la voix, en extinction progressive, nous accompagne jusqu’à la fin de la transition. Enfin, visuellement, la fine ligne blanche qui vient chasser le plan en prise de vue réelle pour le remplacer par le plan en animation, suit un mouvement de « translation ». Les deux plans, en prise de vue réelle, et en gravure animée montrent approximativement le même décor, une place de marché, suggérant ainsi, une invariabilité de lieu. Le spectateur est transporté dans le temps, mais pas dans l’espace. Il est « conditionné » par le montage parallèle et l’analogie des situations entre les scènes des deux blocs avant d’être confronté ensuite à la mise en scène du personnage du bey. Celle-ci renvoie, tout particulièrement dans la séquence introductive, à la mise en scène du pouvoir par Bourguiba.

Des mise(s) en scène

En effet, les séquences animées dans Mohammedia sont réalisées en suivant le principe de « l’animation limitée » qui est une « forme du cinéma d’animation, dans laquelle on réduit les mouvements des éléments mobiles pour des raisons esthétiques, et surtout d’économie de travail »((G. Siffianos, 2012, p. 98.)). On note une économie du mouvement et seul un élément de l’image est animé (la bouche, par exemple). Souvent, le mouvement est suggéré par le seul déplacement de la caméra (travelling, panoramique), ou par des effets spéciaux (fondus, trucages). Les silhouettes, en papier découpé, ne sont pas articulées. Les corps se meuvent et se déplacent en suivant des mouvements mécaniques (translation, rotation, etc.). En revanche, l’animation des attributs faciaux (les yeux, la bouche) est plus proche du mouvement humain. Le bey fait sa première apparition, dans le film (exception faite du prélude), discutant avec son ministre Kahzanadar d’un voyage qu’il compte entreprendre en France. Le décor est l’intérieur du palais beylical. L’animation de la silhouette du bey est conforme à ce que nous avons noté précédemment. Toutefois, l’animateur use d’autres artifices pour suggérer la gestuelle du bey et le mouvement de son corps (figure 1). Sa silhouette est montrée successivement sous différents angles : de face, de dos, de profil, droite, inclinée, inversée. Le mouvement est suggéré par sa disparition puis sa réapparition, occupant à chaque fois une position différente dans le cadre (tout en respectant la loi de la perspective). Ensuite, nous assistons à la multiplication de la même silhouette (avec effet poupée russe, selon une échelle de taille). Son inversement et son dédoublement occupent tout l’écran selon une symétrie axiale (effet miroir). L’intonation de la voix qui lui est accordée est passionnée. L’effet recherché est bien visible, à savoir un corps du bey très « animé » et imposant à l’écran par ce que nous percevons comme de la gesticulation, mais aussi par la puissance et la passion qui empreignent sa voix.

Figure 1 : Séquence tirée du film Mohammedia, 1973.

La ressemblance avec les performances orales et d’acting de Habib Bourguiba dans ses discours télévisuels est frappante. Hédi Khelil a produit plusieurs textes d’analyse de la mise en scène du pouvoir chez Bourguiba. Il s’est aussi interrogé dans plusieurs de ses articles sur la transcription des discours du Président. À ce propos, il considère que « le discours bourguibien est un texte et il faudrait apprendre à traiter avec lui en tant que tel c’est-à-dire en tant que message oral ou écrit, qui condense dans sa performance plusieurs facteurs (la voix, le regard, le geste, le corps, la verve du narrateur), qui joue beaucoup sur la surdétermination en vue d’un impact fort à produire sur l’auditoire »((H. Khelil, 1984 p. 300.)).

Ahmed Bennys, le réalisateur, affirme dans l’entretien en faisant allusion au voyage du Bey en France, une des séquences en animation dans le film :

« Mohammedia est un journal d’actualité parce qu’on voit bien que c’est un reportage. Quand il arrive à Marseille, c’est comme si on suivait l’actualité, exactement. Je l’ai fait comme aux Actualités. D’ailleurs, on voit un écran avec la télévision, à un moment donné, et pam pam pam c’est la radio. Il n’y avait ni radio ni télévision à l’époque. »((Entretien avec Ahmed Bennys le 28 mars 2014 à Tunis.))

Il me confie plus loin dans ce même entretien qu’il avait choisi le journal d’actualité parce qu’il est le moyen de communication du pouvoir. À ma question, s’il faisait référence à celui du président Bourguiba en particulier, il répond :

« Tous les pouvoirs. Non ! Que ce soit Kadhafi ou Bourguiba ou Ben Ali ou Saddam Hussein, c’est la télévision, c’est le moyen de confirmation du pouvoir »((Ibid.)).

Si les actualités télévisées ou filmées sont le médium privilégié de tous les pouvoirs politiques, Bourguiba est celui qui en a fait un véritable vecteur de son auto-mise en scène, un prolongement de son corps « parlant » et ce à travers, notamment, son émission quotidienne « Les directives du Président »((Émission d’une durée de 5 minutes qui passe chaque jour à la télévision avant le journal de 20 h et pendant laquelle le Président s’adresse au peuple. Bourguiba emploie l’arabe dialectal et use de calembours, de blagues ou de confidences intimes dans un style qui se veut didactique et proche de la masse.)).

« Et si Bourguiba a su faire de la télévision un véritable pouvoir, ce n’est pas parce qu’il est le maître politiquement, mais parce qu’il a cet autre pouvoir : celui de la voix, du regard et du geste. »((H. Khelil, 1985, p. 54.))

Le pouvoir de la fiction face à la fiction du pouvoir : Guerbaji (1984)

Le souvenir du jeudi noir, 26 janvier 1978, celui de l’étouffement dans le sang de la grève générale, est encore présent dans les esprits des citoyens et hante la troisième décennie du règne de Bourguiba. Cette date marque le premier tournant important dans l’histoire de la Tunisie post indépendance et du régime bourguibien, celui de la rupture totale entre le pouvoir et les masses.

Les crises sociales et économiques auxquelles le régime fait face se succèdent (échec du collectivisme à la fin des années 60, affrontement avec le syndicat en janvier 1978) et se poursuivent à un rythme accéléré avec le début de la décennie et les événements de Gafsa. Le 26 janvier 1980, deux ans, jour pour jour après le jeudi noir de 1978, un commando prend d’assaut la ville minière de Gafsa. Le choix de la date anniversaire des événements de 1978 n’est d’ailleurs pas fortuit et est revendiqué par les rebelles dans un communiqué diffusé par l’AFP à Paris.((« L’Armée de libération tunisienne intervient à ce second anniversaire du massacre sanglant perpétré par le régime tunisien le 26 janvier 1978. C’est le point de départ d’un mouvement qui aboutira finalement à la libération du pays de la dictature du parti (PSD) et de la domination néocoloniale. »))

L’épisode marquant et ultime de cette troisième décennie se produit à la fin de l’année 1983 et se poursuit jusqu’au 6 janvier 1984 avec un soulèvement populaire connu sous l’appellation « Les émeutes du pain ».

« En 1984, la cause immédiate de la crise qui va toucher le pays tout entier, en partant du sud, est avant tout économique. La hausse des prix des produits de première nécessité va faire descendre dans la rue une population qui se sent exclue du jeu social et politique ».((M. Rollinde, 1999, p. 111.))

Pourtant, les manifestants sont descendus dans la rue avant même la mise en application par le gouvernement des décisions prises d’augmenter les prix. Ce qui traduit probablement une colère latente et bien antérieure à l’annonce de l’austérité économique imposée par le FMI.

Hélé Béji écrit en 1982 :

« Les crises sont provoquées et dénouées et l’État national tient sur ce territoire exigu (dans l’expansion métaphorique de la patrie) où la domination est secouée, mais ne bascule jamais. Catastrophes, “trahisons” de compagnons, échecs économiques ne l’affaiblissant pas réellement. Bien plus, cet environnement hostile, vécu dans le spectre de la colonisation, loin de le menacer, lui fournit les meilleurs arguments de sa défense. Il n’y a pas de diminution réelle de pouvoir, mais perte effective de sa légitimité dans l’esprit de tous ».((H. Béji, 1982, p. 84.))

Les réactions, au lendemain du jeudi 26 janvier 1978, de deux intellectuels tunisiens((Ici, nous faisons référence à A. Meddeb et M. Toumi, cités note 14.)) annonçaient déjà cette rupture avec le storytelling du régime. En invoquant des moments de l’histoire coloniale (grève d’avril 1938 et celle déclenchée en janvier 1952) pour dénoncer la réponse policière violente du régime à la grève syndicale de 1978, ils établissent un parallèle jusque-là « interdit », voire inimaginable. Le mythe est ébranlé, celui de l’union d’un État national par opposition à la répression et à l’arbitraire de l’État colonial.

Représentation interdite ou film visionnaire ?

Guerbaji, réalisé en 1984 trois ans avant la fin d’un règne de trente ans du Président Habib Bourguiba, a un aspect prémonitoire. D’abord, parce qu’il livre une version « historique » des années 1950 et de la lutte pour la libération différente de celle officielle du régime. Une version qui serait, ensuite, adoptée par le régime lui succédant dans sa réforme des manuels de l’histoire (Abassi, 2009). Le réalisateur met à l’écran, notamment au premier plan, le personnage d’un homme du peuple, Aam Salem, porteur d’eau (guerbaji), et non celui d’Al moujahid al Akbar, le combattant suprême. Mais surtout, en mettant à l’écart et en hors-champ de l’image le zaïm. Seule une voix off, dans le dernier plan de la séquence du prologue, cite Habib Bourguiba, en usant des qualificatifs qui lui sont très chers : Al Moujahid al Akbar et Al zaïm (le leader).

Comme dans Mohammedia, le film est précédé par un prologue qui s’ouvre par un plan moyen puis gros plan sur Aam Salem et s’achève par une séquence filmant un décor représentant la maison où se trouvait Habib Bourguiba, le militant pour la libération, lors de son arrestation.

Le prologue est composé de plusieurs séquences. La première présente le personnage principal du guerbaji, d’abord en plan moyen, avec en arrière-fond le décor des maisons traditionnelles de la médina, puis un gros plan sur son visage, jouant de la flûte ; le son de l’instrument s’inscrivant sur la bande-son. Ensuite, et par une coupe franche, les gendarmes français sont filmés en vue rapprochée, puis intégrés dans le même décor du premier plan du film, en retrait épiant le porteur d’eau.

Figure 2 : Aam Salem le porteur d'eau, image tirée du film Guerbaji

La deuxième scène montre des ombres chinoises qui sont identifiées comme les habitants de la ville de Aam Salem dans le texte de la voix off. S’ensuit une longue séquence qui présente d’abord, avec un plan moyen, les leaders du mouvement national autour d’une table, étudiant une carte géographique ; le drapeau tunisien en arrière-fond et au centre de l’image. La caméra filme chacun des cinq personnages en gros plan, habits différents emblématiques de leurs appartenances politiques ou idéologiques. L’un d’eux pourrait ressembler à Bourguiba, dans une célèbre photographie datant de 1936 lors de son retour d’exil à Borj le Bœuf, tête découverte, cheveux longs et portant une moustache (figures 2 et 3).

Comme nous l’explique la voix off, les plans d’une opération de sabotage d’un pont, préparé par les chefs de la résistance, se succèdent. À l’image, outre les décors extérieur-nuit du pont et environs, nous distinguons deux poupées animées représentant deux des leaders du mouvement national, l’une porte un habit traditionnel à connotation religieuse et une seconde ressemble à Bourguiba de 1936.

Enfin, la dernière scène est celle de l’arrestation du leader Bourguiba. À l’écran, on ne voit que le décor (figure 5) d’une grande bâtisse filmée sur plusieurs plans selon plusieurs angles de vue. L’action (arrestation du leader par les gendarmes français) est narrée par la voix off et suggérée par les bruitages, pour le son, et par des effets de caméra, pour l’image.

Figure 5, Al moudjahid al akbar en hors-champ, image tirée du film Guerbaji

Tous les personnages décrits par le narrateur en off sont représentés par des poupées dans la suite du film, seul le zaïm est totalement absent de l’image. Il n’est ni représenté par une poupée ni par des documents d’archives, visuels ou audiovisuels.

Les quatre premiers plans du film sont très révélateurs et sont porteurs du message politique, par ailleurs délibéré ou inconscient du réalisateur. Ils mettent au premier plan un homme du peuple, un guerbaji de son métier, face aux représentants des autorités coloniales. La première séquence résume à elle seule, tout le propos du film : la lutte pour la libération est celle de tout un peuple, le petit peuple, et non pas celle d’un seul homme. En cela, elle remet en question la version officielle de l’histoire contemporaine de la Tunisie. Une histoire officielle sous Bourguiba qui se confond avec celle personnelle du Président. L’historien Habib Kazdaghli note à ce propos :

« La majorité des nouvelles fêtes officielles seront articulées autour de l’itinéraire personnel et des combats de Bourguiba, baptisé le combattant suprême dans la libération du pays. La date de sa naissance et toutes les dates de ses multiples arrestations seront également des dates commémorées et elles seront des jours fériés […] En agissant ainsi sur les dates, Bourguiba a essayé de “jouer” avec la mémoire nationale en donnant plus de place à des commémorations d’événements où il pouvait être plus visible seul sur le devant de la scène comme ce fut le cas le premier juin 1955. Il a voulu ancrer l’idée que l’histoire récente de la Tunisie se confond avec son histoire personnelle ».((H. Kazdaghli, 2008, p. 155.))

Cette relecture ou contestation du récit national par le film a été déjà abordée dans Sejnane, un long métrage tunisien réalisé par Abdellatif Ben Ammar en 1973. Dans une interview avec Mahmoud Jemni, H. Khelil dit à propos de Sejnane :

« Abdellatif Ben Ammar, dans son film Sejnane sur l’histoire du mouvement de libération nationale, n’a pas mentionné le nom de Bourguiba. Sejnane a constitué un grand tournant dans l’histoire du cinéma tunisien parce qu’il a montré, en fait, que la libération d’un pays, était également, l’œuvre des gens les plus simples. »((M. Jemni, 2006, p 40.))

Mais si le film Sejnane a omis volontairement de citer le nom de Bourguiba, Guerbaji ne s’écarte pas du « lexique du pouvoir ». Il le cite sous l’appellation de convention, « al moudjahid al akbar », le combattant suprême, tout en le reléguant dans un hors-champ et en mettant à l’avant l’image de l’homme du peuple. La hiérarchisation par le bas dans Guerbaji serait-elle beaucoup plus pernicieuse et plus offensive que l’omission volontaire (dans Sejanane) ?

Le contexte de réalisation de ce film est différent de celui de Sejnane sorti en 1973. En une décennie, le pays a traversé deux crises majeures (révolte syndicale en 1978 et soulèvement populaire en 1984) qui ont ébranlé le régime et ont participé à sa chute en 1987. La crise des années 1980 est aussi une crise d’image et de mise en scène du pouvoir, avec un Bourguiba malade et au corps vieillissant. En effet, le corps est la figure centrale de l’imagerie du pouvoir bourguibien. Le corps du leader orateur est animé et anime les foules dans un corps-à-corps avec le peuple lors des grands meetings de la période coloniale. Ensuite, la représentation de ce corps par le cinéma dans les Actualités tunisiennes cinématographiques, après l’indépendance, et que Bourguiba, aux talents de comédien, savait mettre en avant de la scène. Enfin, avec l’avènement de la télévision, c’est un corps omniprésent dans les foyers tunisiens via le journal télévisé et exhibé chaque été à l’occasion du rituel de ses baignades en mer. Mais aussi via « les directives du Président », une émission télévisuelle quotidienne où Bourguiba, père de la Nation, s’adresse sur le ton de la confidence au peuple, allant jusqu’à leur révéler des anecdotes sur l’intimité de ce corps mis à nu((Dans l’une des émissions, « Les Directives du président », le président Bourguiba révèle sa distinction génitale au grand public (il a un seul testicule).)).

Cette imagerie centrée sur le corps n’est évidemment pas propre à H. Bourguiba, elle est d’usage dans tous les régimes totalitaires. En se référant aux travaux de Claude Lefort, Raphaëlle Nollez-Goldbach constate que :

« La représentation symbolique du corps politique dans les régimes totalitaires est celle d’un emprisonnement dans la figure du chef. Le corps du chef est perçu comme “invulnérable qui condense en lui toutes les forces, tous les talents, défie les lois de la nature par son énergie de surmâle”((Note de l’auteur renvoyant à la référence citée : Claude Lefort, L’invention démocratique, Paris, Fayard, 1981, p. 161.N’est pas en biblio, voir si c’est utile)). Qu’il s’agisse de Mao, Castro ou Staline, on est face à une exposition du corps individuel du souverain, paré de toutes les forces, et exalté par un culte de la personnalité »((R. Nollez-Goldbach, 2008, p. 36.)).

Pourtant, comme nous l’avons mentionné plus haut, Habib Bourguiba, beaucoup plus qu’un autre leader, savait mettre en scène son corps : théâtralité et « contrôle » de l’image cinématographique et télévisuelle pendant le tournage et en phase de montage. Ahmed Bennys nous confie lors de l’entretien, des anecdotes de son expérience de caméraman dans les années 1970, allant dans ce sens((Le licenciement d’un monteur à la télévision vient sur ordre de Carthage à cause d’une permutation, au montage, du plan du début avec celui de la fin. Si l’on en croit l’histoire, le Président met en scène, consciemment et de manière étudiée, jusqu’à la moindre expression de son visage. Son expression, coléreuse et ennuyée qui précède son allocution devant le public, est changée en une mine satisfaite après le speech donné. Par ces deux expressions, d’apparence spontanée, il veut véhiculer du sens et un message aussi bien à l’assistance en direct qu’à celle qui le suit via l’écran télévisé.)).

Ikbal Zalila, universitaire et critique de cinéma, vient l’affirmer : c’est le Président qui dicte la manière avec laquelle on le filme, en contre-plongée légère et en plan rapproché.

« Ce point de vue de bas en haut combiné à l’échelle de plan confère au corps un caractère imposant et majestueux »((Ikbal Zalila, 2004, p. 290.)).

La mise en scène du pouvoir de Bourguiba va au-delà de l’auto-mise en scène et de la performance physique et verbale. Elle se construit sur le mode de la fiction. Hédi Khelil qualifie Bourguiba de « l’homme caméra par excellence »((H. Khelil, 1985, p. 56.)) et Ikbal Zalila affirme : « Le corps et l’image du corps ne font plus qu’un »((Ibid.)).

La représentation et l’image du corps du Président sont pourtant absentes dans le film de Zouhair Mahjoub. Le corps est mis à l’écart de l’image, dans un hors-champ suggéré par la voix off. S’agirait-il d’un tabou de représentation en raison du choix de l’animation comme support et de la poupée animée comme technique ?

Représenter le Président par une poupée (un guignol) pourrait, effectivement, expliquer l’absence de poupée lui correspondant nominativement par une forme d’autocensure. Rappelons que l’un des cinq leaders, non nommés, du mouvement national est représenté par une poupée dont les traits ressemblent à ceux de Bourguiba dans une photographie datant des années 1930. Toutefois, au-delà de l’absence du corps ou d’images du corps (archives) de Bourguiba, c’est la hiérarchisation par le bas, mise en avant d’hommes du peuple (porteur d’eau, instituteur et autres personnages dans la suite du film), qui donne au film son ton contestataire. Il déconstruit un mythe celui du super héros, sauveur de la Nation, en montrant à l’écran que l’indépendance est la somme des luttes de gens simples, de militants et de leaders de tous courants idéologiques (figure 6) et non plus l’affaire d’un seul homme. En cela, Guerbaji est un film prémonitoire dans la mesure où il rend compte de la rupture entre le régime et le peuple qui n’adhère plus au storytelling du pouvoir. Il fait le même constat que celui de Hélé Beji en 1982, celui de « la perte effective de la légitimité » du régime bourguibien dans l’esprit de tous.

Figure 6, Leaders du mouvement national, image tirée du film Guerbaji

L’annonce de la fin d’un régime, Coma (2010)

Le coup d’État de novembre 1987 met fin au régime de Bourguiba affaibli par les crises successives. Et bien que son successeur fût considéré comme le technicien de la répression du régime((Nommé directeur de la Sûreté générale en janvier 1978 (affrontement avec le syndicat), puis rappelé à Tunis, après les émeutes du pain en 1984, depuis son poste d’ambassadeur en Pologne pour occuper celui de directeur de la Sûreté nationale et enfin promu ministre de l’Intérieur en avril 1986.)), son putsch a été largement et favorablement accueilli par la société civile, l’élite intellectuelle et politique, toutes formations confondues. Le jeune et nouveau président installe une nouvelle rhétorique avec en leitmotiv les expressions de « changement » et d’« ère nouvelle ». Ne disposant pas du capital de légitimation de son prédécesseur, combattant suprême, celui qui a amené le pays à l’indépendance, ni de son charisme naturel, il met en place une nouvelle imagerie du pouvoir. Cette dernière est inventée progressivement et repose beaucoup plus sur les signes que sur le corps du Président. Même si l’enjeu de l’exhibition du corps n’est pas tout à fait absent. Cependant, et contrairement à Bourguiba dont le corps s’impose par sa présence et son aura, c’est la jeunesse de Ben Ali qui est exhibée. Une jeunesse qui lui servit comme un argument le matin du 7 novembre 1987 pour écarter Habib Bourguiba dont le corps est affaibli par la maladie, par l’âge et par « la sur-représentation » médiatique.

Toutefois, la désillusion et le désenchantement surviennent rapidement et montent crescendo à partir de 1989 suite notamment de la falsification des élections législatives et présidentielles. Le régime de Ben Ali entre dans sa phase autoritaire : atteintes aux libertés fondamentales, répression, emprisonnement et torture des opposants.

Fin des années 1990 et début 2000, tout le pays est pris en otage. On assiste à un quadrillage policier de la société et à une dépolitisation de l’espace public. Paradoxalement, cette période est caractérisée par une prolifération des moyens de communications et d’informations : Internet et les chaînes satellites sont en expansion dans les foyers tunisiens. De nouvelles formes de dissidence émergent dans cette ère de l’image et de « l’information », prenant pour support le Net, via, entre autres, des blogs et des sites animés par des cyber activistes et ce en dépit de la censure implacable exercée par le régime. Le lancement, en 1996, de la première chaîne arabe d’informations en continu, Al Jazeera, constitue un tournant dans l’histoire du régime de Ben Ali et des dictatures dans tout le monde arabe, d’une manière générale. Des opposants en exil font leur apparition sur les petits écrans, et les Tunisiens qui jusque-là n’avaient accès qu’à un seul discours, celui du pouvoir, ont désormais accès à d’autres versions de la couverture médiatique des événements survenus chez eux.

La censure traditionnelle((Je fais référence ici à la pratique de la censure des médias étrangers. À titre d’exemple, pour la presse écrite, l’interdiction d’entrée de journaux en Tunisie tel que le Monde diplomatique. Pour les médias audiovisuels, je pense, notamment, à un épisode de censure de la chaîne française Antenne 2, au début des années 1990, seule chaîne étrangère avec la Rai 1 italienne diffusée à l’époque en Tunisie, et dont j’ai été le témoin direct. En effet, les Tunisiens ont appris, directement aux informations de 13 h sur la 2e chaîne française (à l’époque Antenne 2), le scandale de l’appartenance du frère du Président (Moncef Ben Ali) à un réseau mafieux, avant que la transmission ne soit brutalement interrompue au milieu du journal télévisé, censuré par les autorités tunisiennes.)) atteint ses limites. Les mouvements d’insurrection contre le régime commencent en décembre 2006-janvier 2007 avec l’affaire Soliman qui oppose les forces de l’ordre à un groupe armé (des jeunes radicalisés de militance jihadiste). La révolte du bassin minier de 2008 vient secouer davantage le régime en dénonçant son mode de fonctionnement marqué par la corruption et le clientélisme. Le soulèvement populaire de décembre 2010-janvier 2011 vient mettre un terme à vingt-cinq ans de présidence de Ben Ali et à un demi-siècle de dictature. Les réactions violentes et les réponses répressives face à ces différentes manifestations de malaise social ont fini par provoquer une population et une jeunesse excédée par la corruption institutionnalisée, par l’hégémonie du parti au pouvoir et par le début d’une crise économique creusant davantage l’écart entre les classes.

Coma estun dessin animé réalisé par Alaedine Boutaleb et produit par Exit production. Le réalisateur, jeune étudiant à l’époque, s’est initié très tôt aux arts plastiques. Coma reflète sa passion pour la peinture ainsi que ses goûts cinéphiles en matière d’animation (École de l’Europe de l’Est). On retrouve dans son court métrage l’approche formelle de l’école d’animation de Zagreb ainsi qu’un clin d’œil au courant expressionniste en peinture, tout particulièrement à l’œuvre avant-gardiste du norvégien Edward Munch, Le Cri.

Les décors sont minimalistes et dépouillés, souvent réduits à un fond monochrome. Les personnages sont stylisés et au graphisme fantaisiste. On distingue, d’une part, un personnage imposant par sa taille et par sa disposition dans l’espace (figure 7), dont la forme est en perpétuelle métamorphose, et, d’autre part, un amas de silhouettes squelettiques inertes à l’expression faciale figée (figure 8). Non sans rappeler le personnage du célèbre tableau de Munch. Une silhouette se détache de la masse et se met en mouvement tout en se transformant. En usant d’un langage visuel, celui de la couleur et de la forme, ainsi que d’une figure fondamentale et spécifique au cinéma d’animation, la métamorphose, Coma nous livre son message et fait entendre son cri d’alarme.

Du langage de la forme et de la couleur

Le film démarre sur un plan fixe, plutôt abstrait. Un fond blanc sur lequel viennent s’inscrire et se superposer en fondu, fugitivement, des graphismes linéaires (cartes géographiques, cachets de poste et autres schémas moins lisibles). Un effet de « rayures » et d’altération de bande argentique accompagne tout le film et est beaucoup plus accentué dans cette séquence, donnant à celui-ci l’aspect d’un vieux film.

Le plan suivant est un travelling vertical bas, emmenant le spectateur dans ce qui ressemble à une descente aux enfers. Le fond blanc du plan du début change progressivement de couleur jusqu’à atteindre une teinte sombre. Seule, une sorte d’échelle, au contour et à la forme distordus et vaporeux, vient illuminer l’obscurité (figure 9). Une échelle ? Une pellicule de film ? Difficile de trancher pour le spectateur quant à la nature de cet objet((Dans l’entretien datant de mai 2013, en revenant sur cette scène du film, l’auteur me livre cette appellation en arabe « سلّم نوراني » que je traduis approximativement par « une échelle illuminative ».)) qui relie les deux mondes ou les deux espaces, celui de la lumière du premier plan et celui des ténèbres où se déroulera toute l’action du film.

Figure 9, L'échelle illuminative, image tirée du film Coma

La longue descente de la caméra (un montage de plusieurs plans travelling agrémentés d’effets visuels) nous emmène vers une masse de corps agonisants, quasi inertes et entassés les uns sur les autres. Des visages cadavériques qui affichent une palette d’expressions allant de la détresse à l’apathie ou l’inconscience. Des cavités sombres remplacent les yeux sur toutes les faces.

Figure 10, le premier éveil, image tirée du film Coma

L’un des corps décharnés et inertes commence à se mouvoir, lentement. Il ouvre les yeux et regarde autour de lui avant d’apercevoir l’échelle (figure 10). Il s’y accroche et aussitôt, par un plan insert, un gros plan sur un objet sur fond blanc, composé d’une tige et d’une extrémité clignotante (changeant de forme, tantôt en boule tantôt en flèche) et oscillante sur l’écran. L’extrémité à la forme changeante (animation en boucle) est entourée d’un halo de lumière bleuâtre.

On retrouve dans le plan suivant le même décor et le même personnage qui se détache de la masse de cadavres et tente d’attraper l’échelle. Un éclair de lumière bleue est aperçu à l’arrière-plan. Au fur et à mesure qu’il approche, on distingue le même objet du plan dernier, une sorte de radar surmontant une tête monstrueuse d’un personnage imposant en costard-cravate noire. Il domine de sa masse corporelle tous les autres personnages. Sa tête est au dessin recherché, à la palette de couleurs vives. Elle se détache de l’atmosphère sombre du décor et des personnages, mais aussi de la masse noire du reste de son corps.

Toutefois, ce noir est bien net, opaque, et mis en aplat, contrairement à une noirceur embrumée des autres silhouettes. L’action qui se passe à l’écran est dès lors rythmée par l’animation fantaisiste et souvent monstrueuse de ce personnage, désobéissant à toutes les règles de l’anatomie. Il est mis en mouvement tantôt selon une logique d’animation de formes abstraites, tantôt selon celle déréglée ou caricaturale d’un corps humain.

Figure 11, Révolte étouffée, Image tirée du film Coma

Ce sont des aplats de couleurs, des formes géométriques ou lyriques qui se meuvent en donnant un caractère monstrueux au personnage. Le dessinateur joue sur les contrastes de formes et de couleurs dans l’animation de celui-ci. La tête disparaît quasiment lorsque le personnage se redresse en offrant au spectateur un effet visuel de contraste quantitatif de couleurs. Elle domine le reste du corps jusqu’à le mettre au second plan quand le monstre s’approche du cadavre en éveil et le scrute avant de l’écraser de sa botte en faisant disparaître l’échelle (figure 11).

Le corps, habillé en costume noir, disparaît tantôt, suit moult transformations et métamorphoses : affectant seulement une partie du corps (la tête qui se met à se mouvoir en se transformant, le reste du corps statistique devient un background, un décor) (figures 12 et 13), se distordant et se dilatant sur toute la surface de l’écran jusqu’à couvrir l’arrière-fond (figures 14 et 15), etc. Tête et corps semblent s’animer indépendamment en suivant une chorégraphie de formes et de couleurs.

La lumière vient balayer l’arrière-fond, la silhouette agonisante à moitié éveillée se transforme en un personnage au dessin fantaisiste, tête en masque à gaz, la main gauche en forme de faucille, habillé en pull violet et en combinaison (ou salopette) claire, des bottes marrons aux pieds (figures 14 et 16).

Figure 16, l'enfermement, image tirée du film Coma

Ce corps mutant est peint en aplat de couleurs contrairement à ses semblables peints en palette de gris. Une lutte s’ensuit entre les deux personnages qui se traduit à l’écran par une suite de métamorphoses de leurs corps. Le mutant se fait pousser des ailes et arrive à saisir la lumière bleue (figure 17).

Figure 17, l'insurrection, image tirée du film Coma

Il la retourne et l’enfonce dans la chair du monstre, créant une fêlure qui ne cesse de croître et de se transformer en déluge qui finit par engloutir ce dernier (figure 18).

Figure 18, la noyade, image tirée du film Coma

La dernière séquence montre les squelettes du début, en éveil, position debout, en mouvement ascendant, les yeux ouverts, la mâchoire serrée, tête tournée vers la lumière et flottant dans l’espace (figures 19 et 20).

Figure 19, éveil et rage, image tirée du film Coma Figure 20, ascension, image tirée du film Coma

Dans Coma, le discours politique est rendu lisible par une picturalité pure, contrastes de couleur, composition et agencement de l’espace, hiérarchisation des formes et des contours, etc. Aux couleurs franches, vives et en aplat du corps du dictateur vient s’opposer une nuance de gris colorée traitée en clair-obscur du tas de squelettes amassés. Le contour net et la ligne assurée qui enveloppent la première silhouette se font plus hésitants et incertains dans le dessin des seconds.

Cet aspect du graphisme est d’autant plus renforcé par un effet de flou à l’image rendu par la superposition en transparence de tâches grisâtre, voilant la masse de corps. La métamorphose du personnage en éveil s’effectue aussi bien au niveau de la forme que de la couleur et du graphisme.

La nouvelle silhouette se voit attribuer les mêmes caractéristiques que celle du dictateur : couleurs vives franches et lignes nettes.

La couleur serait le symbole du pouvoir (le pouvoir d’autorité, mais aussi d’opposition). D’ailleurs, à la fin du film, quand tous les corps agonisants du début s’éveillent, un très gros plan sur l’un des visages, les yeux grands ouverts, nous montre un iris jaune venant entourer la minuscule pupille noire qui jusque-là trainait au fond d’une cavité blanche (figures 19 et 21). Un jaune en contraste incisif avec le gris monochrome, couleur dominante dans ce plan et ceux qui lui succèdent.

Figure 21, Iris jaune, image tirée du film Coma

La couleur devient un élément central du récit, elle déborde des limites de la forme qu’elle remplit et se met en mouvement. Tout particulièrement quand le rebelle achève sa métamorphose et se retrouve cerné par le personnage autoritaire.

Le noir du costume de ce dernier s’anime dans l’espace du cadre, accompagné dans la bande-son d’un bruit mécanique de grincement de porte. Le noir finit par couvrir tout l’arrière-fond suggérant l’enfermement et l’emprisonnement du corps mutant (figure 16). Le violet colorant une partie des vêtements de l’insurgé est de la même teinte que celle de l’emblème du pouvoir de Ben Ali. Si la couleur dans Coma symbolise le pouvoir, l’attribution du « violet-Ben Ali » au personnage en opposition rebelle signifierait-il que le pouvoir changera de camp ? D’autant plus que ce dernier est affublé d’accessoires et de vêtements hautement connotés : la main en faucille rappelle l’emblème du parti communiste, la salopette symbolise la classe ouvrière (figures 14 et 16).

L’allégorie de la fin d’un régime policier

Le parallèle entre le film et le contexte politique de l’époque est incontestable. Nombreuses sont les allusions allégoriques à des facettes du régime de Ben Ali. La lumière bleue, détectant le moindre mouvement, est une évidente allégorie du système policier et du dispositif « sécuritaire » de l’ère Ben Ali. La symbolique est d’autant plus lisible compte tenu des événements qu’a connus le pays, avec notamment la répression policière et militaire de la révolte du bassin minier. Les métamorphoses en chaîne subies par le personnage central sont bien différentes de celles appliquées à celui du « rebelle ». Hormis la première métamorphose du corps décharné, en monochrome, les changements ultérieurs ne touchent pas à l’intégrité de son corps, mais viennent lui ajouter/soustraire des attributs (se faire pousser des ailes, la bouche qui se détache en devenant un missile attaquant le monstre) tout en préservant son apparence externe. En revanche, les métamorphoses du premier personnage soulignent sa déshumanisation et son caractère monstrueux : distorsion, expansion et transformations qui ne s’encombrent nullement de la logique anatomique du corps humain.

L’image du personnage autoritaire qui écrase de sa botte le tas d’individus moribonds nous renvoie à la personne du dictateur, le général Ben Ali. Habillé en costard-cravate, en civil, la symbolique de la botte et du geste évoque sa formation militaire et son passé à la tête de la sûreté nationale. Cependant, lors de notre entretien, Alaeddine Boutaleb me confie que le personnage central de son film se veut une représentation des deux présidents, le tunisien, mais aussi l’égyptien en la personne de Hosni Mubarak. Ses origines (de père égyptien et de mère tunisienne) et son engagement politique ont été déterminants dans la construction de son personnage. En effet, des événements politiques similaires — révolte du bassin minier de Gafsa pour la Tunisie et grèves contre la hausse des prix dans tous les secteurs, et tout particulièrement le soulèvement des ouvriers de la ville de Mahalla Al Kobra en Égypte — ont secoué les deux régimes, la même année 2008.

Viola Shafiq — cinéaste, écrivain germano-égyptienne et spécialiste d’études cinématographiques — observe dans le cinéma des années précédant le printemps arabe le même phénomène de résonnance des révolutions de 2011 en Égypte et en Tunisie. Elle note, en conclusion à son article « La culture cinématographique en plein bouleversement ? L’Égypte et la Tunisie du temps de la révolution » :

« Il est clair, comme le révèlent les exemples de films cités précédemment, que l’écho de la révolution a traversé l’industrie du cinéma en Tunisie et en Égypte. Ce qui est d’autant plus évident est que cet “écho” a résonné bien avant le déclenchement réel des révolutions comme c’est le cas dans le champ politique. En effet, les premiers signes d’opposition et de mobilisations contre le régime dans les deux pays ont fait leurs apparitions plusieurs années plus tôt, avec la révolte du bassin minier de Gafsa en Tunisie en 2008 et le soulèvement des ouvriers de la ville de Mahalla Al Kobra en Égypte, la même année. L’essor, depuis quelques années, d’une nouvelle culture cinématographique prenant forme dans le secteur de l’art alternatif et indépendant — qu’il soit subventionné ou autofinancé —, mais aussi dans celui des nouvelles technologies, est dû entre autres à l’augmentation de la capacité d’acquisition des technologies numériques et aux efforts fournis pour organiser des ateliers de formation dans le cadre d’initiatives non gouvernementales »((Viola Shafiq, « La culture cinématographique en plein bouleversement ? L’Égypte et la Tunisie du temps de la révolution », In Al moustaqbal Al Arabi, n° 420, février 2014 (traduit de l’arabe par l’auteure).

“كما يتجلى في سائر الأمثلة السابقة على الأفلام، يتضح أن صدى الثورة تردد في صناعة الأفلام في كل من تونس ومصر. لكن الامر الذي لا يقل وضوحاً هو أن هذا “الصدى” تردد أصلاً قبل الإندلاع الفعلي للثورات، اسوة بالمجال السياسي حيث بدأت علامات التعبئة والمعارضة للنظام في كلا البلدين بالظهور أصلاً قبل سنين كما في الانتفاضة التي اندلعت في مناجم الفوسفاط في قفصة بتونس في سنة 2008, وإنتفاضة العمال في مدينة المحلة الكبرى بمصر في السنة ذاتها. إن إزدهار الثقافة السينمائية الجديدة التي بدأت بالتبلور قبل سنين في قطاع الفن البديل والمستقل_ سواء أكان ممولاً ذاتياً أم مدعوماً _ واللذي ينعكس في المجال الالكتروني كذلك، عائد من بعض الوجوه إلى زيادة المقدرة الاقتنائية للتكنولوجيا الرقمية والجهود المبذولة في سياق مبادرات غير حكومية ترمي إلى اتاحة ورش عمل تدريبية و تمثيلية” .

فيولا شفيق، “ثقافة الأفلام فى حالة ثوران؟ مصر و تونس في أيام الثورة”، المستقبل العربي، عدد420، فيفري 2014))

À l’instar de Guerbaji, Coma a un aspect visionnaire de ce qui se passera l’année suivante, un certain janvier 2011. Pourtant, si le premier film établit un constat de l’affaiblissement du régime et de sa perte de légitimité, Coma s’interprète plutôt comme une incitation au soulèvement et à la rébellion. Rébellion de l’élite, de la masse, mais aussi du dispositif sécuritaire du régime en se retournant contre le régime.

Si les deux films semblent refléter l’écho des événements à venir (dans ces deux cas, la chute du régime), c’est parce qu’ils révèlent un nouveau rapport entre le pouvoir et la masse, celui de la cession d’adhésion au storytelling du régime.

« Le pouvoir établi sur la seule force, ou sur la violence non domestiquée, aurait une existence constamment menacée ; le pouvoir exposé sous le seul éclairage de la raison aurait peu de crédibilité. Il ne parvient à se maintenir ni par la domination brutale ni par la justification rationnelle. Il ne fait et ne se conserve que par la transposition, par la production d’images, par la manipulation de symboles et leur organisation dans un cadre cérémoniel »((G. Balandier, 1980, p. 16.)).

En effet, Guerbaji puis Coma rendent compte d’une « panne d’images et de symbole » du pouvoir. Le premier occulte de l’écran le corps du président Bourguiba, élément central de l’auto-mise en scène. Le deuxième construit son discours contestataire sur la manipulation et le symbolisme de la couleur. En effet, l’iconographie du président Ben Ali répond à un code de représentation empruntée au marketing et à la communication politique avec une construction d’une identité visuelle basée sur la couleur, le mauve et un chiffre, le 7 (Arnaud Colinart, 2008).

De la réception et de la censure

En mettant en scène une figure de pouvoir (de substitution) ou en occultant de l’image celle du dictateur en fonction, ces trois films livrent une critique acerbe du régime dictatorial et de son principal représentant. Les réactions du large public (spectateurs, institutions, etc.) témoignent de la force et de l’efficacité de ce message.

Aleddine Boutaleb nous confie qu’une question revient avec insistance chez le public qui a vu Coma au cinéma à sa sortie en octobre 2010. « Qui est ce personnage autoritaire en costume noir ? ». Le jeune cinéaste constate que nombreux sont ceux qui ont bien compris la symbolique du film et son message contestataire du régime de Ben Ali, sans oser se prononcer.((Entretien avec Alaedine Boutaleb le 29 mai 2013 à Tunis.))

Ahmed Bennys nous rapporte lors de l’entretien de mars 2014 :

« Les gens qui faisaient le film ont pris peur, ils ont dit que Bennys est devenu fou. Parce qu’ils voyaient que c’était tellement un parallèle flagrant »((Entretien avec Ahmed Bennys le 28 mars 2014.)).

Il ajoute que le public venu le voir au cinéma, tout particulièrement les intellectuels et les étudiants, a bien saisi ce parallèle avec le régime de Bourguiba. En revanche, il affirme que « le pouvoir, lui, n’a rien vu » et que son film a été bien reçu parce que « pour les gens de l’époque, les destouriens ou Bourguiba, les beys ont amené le pays à la dérive ». En effet, en choisissant de traiter de la période précoloniale via le personnage d’Ahmed bey 1er, le film semble, en apparence, ne pas s’écarter du récit officiel. D’ailleurs, c’est sous le régime de Ben Ali que le film aura plus de difficultés à être diffusé, compte tenu de la nouvelle politique mémorielle menée sous Ben Ali. Ahmed Bennys l’évoque dans l’entretien en rapportant la réponse du ministre de l’Éducation sous Ben Ali, Mohamed Charfi quant à l’impossibilité de diffuser les films dans les écoles.

« “Actuellement nous sommes en période de réconciliation nationale, ce n’est pas opportun de se moquer un peu du Bey”. Parce que la moindre critique, la moindre critique qui peut déboucher sur une critique du pouvoir n’est pas acceptée »((Ibid.)).

Le témoignage de Zouhair Mahjoub illustre bien la logique de la censure des « écarts » du récit national et de la mémoire officielle. Le cinéaste nous indique qu’il n’a jamais été « ouvertement » censuré, mais qu’on lui a refusé l’achat de Guerbaji parce que le récit ne tient pas compte de la véracité historique.

« Quand j’ai voulu le vendre, à l’époque il y’avait le Ministère de… l’Information (le secrétariat d’État à l’information, je voulais leur vendre Guerbaji, ils l’ont visionné et au lieu de dire non, on ne peut pas l’acheter ou on n’a pas les moyens ou encore le film ne nous intéresse pas. Ils ont commencé par me dire que le film ne tient pas compte de la véracité historique »((Entretien avec Zouhair Mahjoub le 15 novembre 2012, à Tunis.)).

Fernando Solanas, cinéaste argentin militant et engagé, affirme en septembre 1980 :