Jacques Lombard

Le clair-obscur de nos raisons

Anthropologue et réalisateur, IRD, Paris

L’affaire qui nous occupe est une simple histoire d’amour, dans le cœur de la vie, telle que nous le raconte le mythe d’Orphée qui a servi de thème à tant et tant d’œuvres dans tous les domaines de la création artistique. Je voudrais à mon tour, en toute modestie, en tirer un fil et comme tous les autres, l’inventer, le réinventer aussi à ma façon car c’est bien à cela que servent les légendes. Peut-être pour y voir comme un autre mythe fondateur de notre histoire commune autour de l’Invisible, de la Mort, de l’Image, de l’Amour, de la Loi, du Désir…

N’est-ce- pas le regard qui, au bout du compte, nous apporte la seule vérité de l’amour et la ferveur du désir ? Le regard porté sur l’être aimé, le regard porté sur son regard qui ouvre alors sur l’immensité inaccomplie du monde, sur les promesses de tous les futurs, sur l’éternité.

Mais alors, la perte définitive de la bien-aimée, cette douleur inconsolable que seule la mélodie du musicien peut tenter d’exprimer, est-elle le signe de la colère implacable des dieux, les maîtres de la Loi, quand ils sont bafoués dans leur parole ?

Peut-on avoir l’audace inouïe de chercher à égaler le divin dans la puissance de l’Amour et les merveilles des arts ? ou bien notre humaine condition est-elle seulement de le servir ainsi ? Servir((Les Malgaches disposent d’une expression parfaite pour dire cela que j’ai en fait traduite ici en français par manompo.)) le divin quand le regard du croyant s’épuise alors dans la litanie, la récapitulation, désertant pour toujours le jeu personnel et indiscipliné des explorations, des divagations, des découvertes, de la quête héroïque de soi.

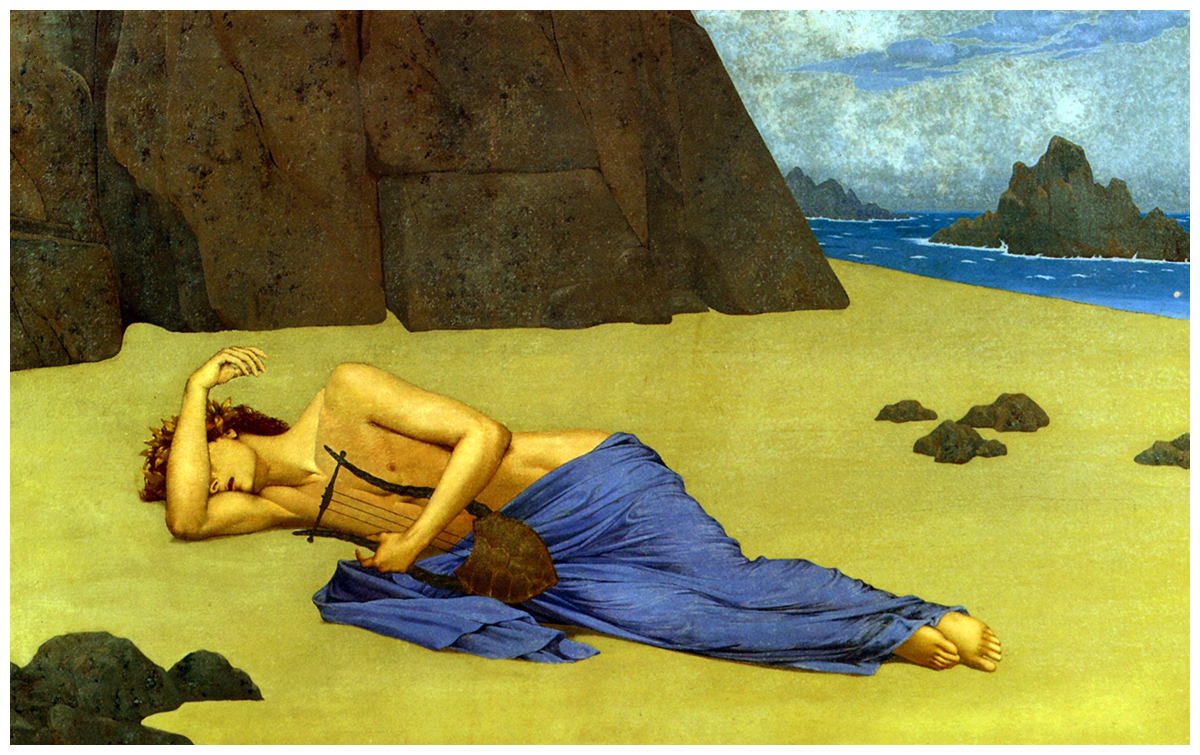

« Lamentation d'Orphée » d'Alexandre Séon (1896), Musée d'Orsay, Paris.

Au cours d’une interview donnée à France Culture, le professeur Bernard Golse, évoquant la maturation du fœtus, affirmait « c’est la culture qui est le quatrième trimestre de la parturition »((Bernard Golse, chef du Service de pédopsychiatrie à l’hôpital Necker et professeur à l’Université Paris Descartes. Interview réalisée dans le cadre de l’émission d’Olivier Lyon-Caen, « Avec ou sans rendez-vous/11-12 », diffusée le 10/01/2012 sur le thème : Le langage et la construction de la personne chez le bébé.)). Je voulais justement rebondir sur cette idée qui m’habite depuis toujours et la poursuivre, considérant que tout être humain est par définition un « être culturel »,((En ce sens on pourrait remplacer homo sapiens par homo cultura qui me semble moins réducteur puisque la culture de base, c’est-à-dire l’éducation des sens et le formatage de la sensibilité, s’acquièrent bien avant le langage.)) c’est-à-dire construit, sous toutes les formes possibles, dans le cadre d’une société ou/et une culture((Le cas d’école de « l’enfant sauvage » est à cet égard exemplaire, car si l’on considère qu’il s’est retrouvé dès sa naissance dans un univers non-humain, il n’empêche qu’il aura toujours été enfanté par un être humain par excellence, une femme. Et cette naissance lui apporte de cette manière les premiers éléments de son apprentissage culturel.)). En ce sens, aucun être humain n’a jamais pu exister à l’état natif à l’exclusion donc de son espace social nécessaire car cela serait une négation absolue du propre de son humanité. Conception qui semble loin d’être toujours partagée tel que j’avais pu le constater avec étonnement, si j’ai bien compris le raisonnement, en écoutant une communication de la psychanalyste Geneviève Haag((Entretien avec Geneviève Haag, 2019, https://www.rfpsy.fr/entretien-avec-genevieve-haag/)) bien connue pour ses travaux sur le regard. La question du regard du nourrisson abordée dans cet autre entretien dessinait l’hypothèse d’une architecture du regard à ses tout-débuts, d’ordre physiologique, défini ainsi comme une série de perspectives géométriques précédant tout formatage ultérieur et renvoyant donc à une lignée phylogénétique avec la notion d’image mentale((Du primate à l’homme : une sorte de fonction propre aux mammifères supérieurs innocente en quelque sorte de toute contamination culturelle ou sociale. On peut à cet égard s’interroger à l’envers et se demander si le regard du singe supérieur n’est pas aussi, à sa manière propre, culturellement construit ?)). Je n’ai nullement l’intention de m’engager sur la question, néanmoins passionnante mais qui dépasse largement mes modestes compétences, de la grande affaire de l’interface neurologique de notre état deconscience((N. Lionel, 2006 et 2010.)) mais je souhaite juste poser les termes d’une interrogation sur les liens, dans une même communauté sociale, entre l’apprentissage socioculturel, l’imaginaire partagé au sens large et chaque image qui nous habite. Le tout constituant en définitive un objet théorique commun entre la psychologie et l’anthropologie ou la sociologie qui nous permet de passer de l’image mentale à l’icône. Objet théorique qui, comme je l’espère passionnément, représente une promesse de recherches très fécondes qui ne se contenteraient de la lecture de l’interface sur un seul côté au prix d’une dissolution définitive de quelques compartimentages disciplinaires devenus aujourd’hui inutiles grâce à l’outil-image.

Les acquis actuels et notamment ceux développés par Bernard Golse nous permettent de comprendre comment un nourrisson vit et sent et donc apprend avant de savoir, de développer donc les mécanismes anatomiques et cognitifs nécessaires à l’acquisition du langage, d’abord in utero comme nous l’avons évoqué plus haut puis, après la naissance et avant l’acquisition du langage pendant toute la période au cours de laquelle la « construction cérébrale » se poursuit, contrairement d’ailleurs aux autres mammifères supérieurs presque immédiatement adaptés à leur naissance et dont nous avons tous des exemples extraordinaires en tête((Telle, par exemple, la naissance d’un bébé-girafe que j’ai pu observer.)).

Cette période intermédiaire, préverbale est justement, à mon sens, une période d’apprentissage culturel poli-sensorielle qui passe par plusieurs étapes ainsi que le rappelle Bernard Golse : la peau tout d’abord, premier moyen de l’échange avec la mère et qui transmet aussi les sons à travers les vibrations du liquide amniotique, l’ouïe ensuite après la naissance qui, le temps que la vision se mette définitivement en place, assure la continuité de tous les organes du sensible que l’on dit même interchangeables durant cette période, chacun pouvant en quelque sorte remplacer l’autre((On pense là bien sûr aux fameuses « voyelles » de Rimbaud, Lutèce, n° 5, du 5 au 12 octobre 1883, Paris.)).

Tout ce que le bébé acquiert à ce moment-là dans la relation avec son environnement sous une forme analogique, geste, posture, expression des affects, imitation, empathie, couleurs, sons, odeurs… est d’ordre proprement culturel puisqu’il l’apprend dans un contexte social spécifique qui agit comme transmetteur. Aucun son, aucune odeur, aucune couleur… n’est neutre culturellement dans un tel processus.

Nous pensons, à la suite d’Hans Belting((H. Belting, 2004.)), que cette acquisition s’opère dans le cerveau sous la forme de ce que l’on pourrait appeler des images-mémoire, des images en creux, neurologiques, jamais donc résolues comme telles mais élaborées comme une adaptation évolutive, idiosyncrasique((Nous sommes bien là, par contre, sur la ligne de crête de l’interface, neurophysiologie/conscience.)) du cerveau à son environnement tamisé culturellement. Ces images-mémoire((Que l’on peut imaginer comme des marqueurs du contact neurologique/conscience.)), et c’est cela qui nous intéresse particulièrement ici, vont naître dans le regard, font le regard, à la fois comme une reconnaissance et comme une invention.

Une reconnaissance, parce que chaque élément du quotidien quel qu’il soit et au départ souvent globalement indistinct, va être ainsi repéré, isolé, scanné d’une manière à chaque fois très spécifique (selon chaque regard), produisant tout autant du sens et des échanges. Une invention parce que ce qui a été ainsi acquis à la manière d’un outil va alors favoriser l’adaptation face à toute situation inédite.

Nous sommes bien là dans un univers imaginaire partagé entre des personnes qui ont pu bénéficier par définition et au sens large, comme nous l’avons dit plus haut, de cet apprentissage polysensoriel((C’est exactement ce qui opposait Leon Battista Alberti et Léonard de Vinci : la définition de la perspective à partir du regard et autour de la notion de grâce.)). La création artistique est un magnifique exemple de l’invention dont nous venons de parler, de la production d’une œuvre qui par définition n’a jamais existé comme telle mais dans laquelle néanmoins on peut se retrouver et se retrouver bien au-delà de sa réduction au langage puisqu’elle est pleinement sens car pleinement beauté((Nous renvoyons ici le lecteur à la notion grecque d’agalma, œuvre d’art représentant un dieu dans la Grèce ancienne, et de néférou ou l’idée de la beauté dans l’Égypte ancienne. Ces deux termes qualifient la présence manifeste du divin dans la beauté d’un artefact.)) accomplissant la grâce au sens de Léonard de Vinci !

Sigmund Freud s’interrogeait à propos du « Moïse de Michel-Ange »((S. Freud, 1914.)) :

« Mais pourquoi l’intention de l’artiste ne saurait-elle être précisée et traduite en mots comme toute autre manifestation de la vie psychique ? »

et plus loin :

« L’œuvre elle-même devra ainsi être susceptible d’une analyse si cette œuvre est l’expression, effective sur nous, des intentions et des émois de l’artiste. Mai pour deviner cette intention, il faut que je découvre d’abord le sens et le contenu de ce qui est représenté dans l’œuvre, par conséquent que Je l’interprète. Une telle œuvre d’art peut donc exiger une interprétation ; ce n’est qu’après l’accomplissement de celle-ci que je pourrai savoir pourquoi j’ai été la proie d’une émotion si puissante. J’ai même l’espoir qu’une telle impression ne sera pas affaiblie par une analyse de ce genre ».

Toute la question est là et nous ramène encore au débat ouvert par Léonard de Vinci qui le premier proposa de réfléchir à partir de l‘ekphrasis c’est-à-dire la tentative éperdue de l’épuisement du sens de l’image par le texte qui ne cesse pourtant de se poursuivre. Nous voudrions dire ici et au contraire de Freud que l’image peut valoir par elle-même et comme une figuration de l’invisible, de ce qui nous lie justement les uns et les autres dans un même espace culturel et social tant dans sa densité que dans son histoire et dans le cœur également de ses contradictions. L’image est sens non pas dans la rhétorique du discours, dans la mise en œuvre d’un raisonnement mais sens parce qu’elle résonne en écho avec ce qui nous a pétri et nous constitue dans la vie dans ce même espace((M. Fiéloux et J. Lombard, 1992.)), dans notre regard dans ce double mouvement de la reconnaissance et de l’invention((J. Lombard, 2006.)).

Pourtant nous entendons dire de plus en plus souvent avec cette pointe d’amertume et de regret qui évoque des temps plus raisonnables que nous vivons une époque saturée d’images… Mais ces images qui nous assaillent aujourd’hui de tous côtés, multipliées à loisir grâce aux nouveaux outils de communication, elles ont bien toujours été là, constituant chacun d’entre nous dans sa nature même et comme une source intarissable qui peut s’épandre à l’infini.

Dans le tournant de notre époque, cette frénésie incessante de sollicitations quotidiennes amène à considérer avec plus d’attention que, peut-être, nous sommes d’abord, comme nous venons de le dire, en tant qu’être humain éclos dans une société et donc indissociable de son monde, fait d’images avant d’être fait de langage et donc fait d’images et de langage. En ce sens, nous ne serions pas humains seulement parce que nous sommes des êtres de langage mais aussi parce que sommes des êtres générateurs d’images depuis toujours avec les premiers affleurements des images de l’invisible, l’émergence des rituels funéraires, les peintures rupestres, puis l’apparition de l’Image des premiers dieux en couches diverses qui précèdent et préfigurent les Livres, et en définitive des interdictions plus ou moins sévères de l’Image…

Cette saturation actuelle ne révèle pas seulement l’irrépressible multiplication des marchandises réelles ou virtuelles, des marchandises-images qui envahissent le monde contemporain ordonnant les individus, avec la fragmentation illimitée des besoins, en cohortes de clients dociles((Déjà à l’œuvre à Delphes où se développait cinq siècles avant notre ère une véritable industrie de multiplication des effigies de héros et de dieux à la disposition des dévots ou des fidèles.)). Cet engorgement, cette pléthore des images réveille et aiguise l’éternelle inquiétude des êtres humains face au monde, qu’elle s’emploie dans le même temps à juguler. Inquiétude cruelle et bien moderne encore, issue des limites même des discours, des récits, des prêches, des jeux du langage, de l’usage immodéré de l’oxymore et même de la science qui s’ingénie à construire du réel, consciencieusement, ouvrant jour après jour de nouveaux domaines, accumulant de plus en plus d’espaces de cohérence, magnifiques mais toujours de plus en plus relatifs.

Et le savant s’époumone alors dans la recherche utopique d’une transparence nécessaire des évènements et des choses((On pense aux savants médiatiques sommés par les journalistes de télévision d’expliquer le monde parce qu’ils disposent d’une parole autorisée ; contraints, faute de réponse plausible, de fuir dans un discours parabolique ou poétique…)). Je pense à certains physiciens qui avaient tenté une théorie générale sur les coïncidences. En fait, ne faudrait-il pas voir là un trait essentiel de notre temps, le chemin des rationalités, voie royale et promesse de tous les avenirs il y a si peu, loin de rassasier les êtres humains conduit au contraire à des carences de plus en plus évidentes. Carences dont on comprend qu’elles font germer de nouveau tous les millénarismes et nombreux sont les Savonarole qui tentent d’émerger ici ou là !

Alors, il faut bien raison donner, on ne fera pas le tour des choses par le seul exercice des philosophies, il faut aussi emprunter la voie des mythes, de l’histoire, des cultures. Cultures qui recréent à chaque instant la vie dans la pulsation des arts et dans la subversion, la réinvention des mythes pour l’avenir politique de chaque peuple. Le cinéma sous toutes ses formes, bien sûr se niche à cet endroit et représente notre meilleur espoir de conserver unis tous les termes ainsi évoqués qui font notre humanité.

On imagine que tous ceux de plus en plus nombreux, devenus des migrants, partent à l’assaut d’un monde qu’ils imaginent dégorgeant à jamais de toutes les richesses possibles sont presque hypnotisés par les images devenues proprement fantasmatiques de ce nouvel espace-monde qui se développent maintenant en roue libre !

Toute cette histoire sur les relations de l’écrit et de l’image qui “explosent” en ce moment notamment dans l’espace universitaire, terriblement engorgé de langage et presque ivre, à sa manière de sa volonté de capture du réel et du monde. Toute cette histoire où chacun maintenant, dans chaque temple du Texte, s’empare de l’image tentant tout à la fois de l’amadouer et de la dompter, de la ranger dans le grand système des idées mais surtout de rattraper le « temps perdu », l’énorme manque à gagner des discours sur l’image pris dans cette contradiction inouïe, une dernière manœuvre en quelque sorte : comment profiter au mieux de la force incomparable de l’image, l’absorber en fait dans le texte en tentant ainsi et tout à la fois de la capturer et de se déprendre de l’image ?

Je me souviens que le hasard d’une exposition organisée à Séville en hommage au peintre Zurbarán projetait le spectateur attentif au cœur de l’interminable débat théologique sur la question de l’image dans notre bon vieux monde. Débat dont on se hâte d’oublier les termes aussi vite que l’on vient de les redécouvrir, mais qui reste pourtant toujours présent à une sorte de conscience secondaire. Nous étions à cette époque en pleine discussion sur la question de l’Immaculée Conception et le peintre, à sa manière, y participa pendant quelques années, passant de fraîches et timides enfants aux joues à peine colorées de rose à des femmes travaillées dans des tons plus denses, au regard profond, riches de leur pleine maturité. Les arguments des scolastiques rencontraient la vie, ici, tout simplement dans ce débat à distance engagé par Zurbarán et Le Caravage((Conception très débattue qui ne sera élevée au rang de dogme par l’Église catholique qu’à la fin du XIXe siècle.)).

On ne peut s’empêcher de penser à cet instant à la si remarquable démonstration de Marie-Josée Mondzain((H. Belting, 1996.)) qui nous explique que l’image, dans la puissante tradition iconographique de l’Église et, à ses yeux, universelle, est justement là pour déjouer la visibilité de l’image, comme économie de l’image, « naturelle », divine, à jamais hors de portée, invisible, garante du sacré, de ce qui fait sens, du politique, de la Loi. Pourtant comme le rappelle Hans Belting((H. Belting, 1998.)) dans son introduction à Image et culte :

« La théologie des images fournissait des explications unitaires pour un usage hétérogène et incontrôlé. Lorsqu’elle s’imposait et parvenait à engendrer une tradition, l’ardeur de la polémique disparaissait et le compromis se présentait alors comme la juste doctrine, dans laquelle tout semble clair et simple a posteriori ».

« La lamentation sur le Christ mort » d'Andrea Mantegna, 1480, Pinacothèque de Brera, Milan.

Ainsi l’invisible n’est pas la Loi unique mais peut apparaître aussi différent que chaque regard qui l’interroge. L’invisible est donc regard et imaginaire telle cette femme qui s’adresse à un saint dans une superbe séquence d’Ernesto De Martino((E. De Martino, 1999.)) sur Les Pouilles ou bien dans l’affirmation de Dôgen maître bouddhiste japonais((Pierre Nakimovitch, Dôgen, 2000, « La pensée, l’éveil, le phénomène ». Études japonaises, 24, p.17-28.)) qui pose le monde comme un seul agencement des présences et des choses, hors des mots et qui refuse la distinction entre l’image et le réel.

Oublions un tant soit peu l’idée inusable de la vérité derrière la beauté, derrière la surface sensible du monde… Le monde, le réel ne peut s’épuiser dans ce que nous en disons mais on peut toujours tenter de l’imiter pour l’apprivoiser. À notre manière, nous en avons tenté l’expérience en réfléchissant sur cette réalité transformée((Manifestation organisée de 2012 à 2018, au Cube à Issy-les-Moulineaux sous la responsabilité de Pascal Leclecq, Jacques Lombard et Nadine Wanono. Elle visait à favoriser des rencontres sur la question des formes d’expression traitant de thèmes contemporains, entre des artistes, des cinéastes et des chercheurs en sciences sociales à partir de réalisations expérimentales et qui faisaient appel pour ce faire aux technologies numériques.)), autorisée par les technologies actuelles qui permet de mieux approcher cette fonction imaginaire originale que nous évoquions plus haut grâce à l’association calculée des éléments les plus divers, cognitifs ou sensibles, sur un même support et qui fonde la communication au-delà même du seul langage. En introduisant aussi la notion d’une sorte de jaillissement poétique dans le processus de connaissance qui assure la complétude du sens puisque, à un moment ou un autre, l’accumulation des savoirs et des analyses, à travers les contradictions qu’elle suscite peut, paradoxalement, asphyxier le sens.

En effet, cette préoccupation qui nous anime depuis bien longtemps, que nous venons d’évoquer très rapidement, trouve donc aujourd’hui le vrai moyen de son épanouissement avec l’utilisation des innombrables possibilités d’expression offertes par les outils contemporains dans le domaine large de l’informatique. Nous avons tous l’habitude de reproduire des éléments proprement sensibles ressortant aux comportements physiques, à l’expression de sentiments divers, à des productions sonores sur le mode de la description simple ou de la paraphrase et nous en ressentons souvent une sorte d’insatisfaction.

Les outils actuels nous permettent de dépasser ce niveau de la paraphrase et peuvent autoriser, à charge d’en trouver la bonne utilisation, l’élaboration de formes complexes de mimétisme et d’associations qui vont donc faciliter l’introduction de l’élément sensible lui-même comme une donnée de l’observation et partant comme un élément spécifique d’élaboration et d’écriture, et ainsi d’une manière ou d’une autre, d’explicitation.

D’une certaine façon, cette voie, en son temps a déjà été ouverte par l’immense Léonard de Vinci qui, rappelons-le, a beaucoup travaillé sur le rapport du texte avec l’image et sur l’invention des formes du mimétisme à partir de la Nature, mais aussi qui revendiquait quelquefois avec véhémence la supériorité de l’image sur la poésie((Peut-être aussi et tout simplement en raison des rivalités très vives qui l’opposaient à certains poètes fameux de cette époque.)). Quelque part, les outils dont nous disposons aujourd’hui sont de formidables accélérateurs dans cette même visée mais il nous faut les tester pour forger des expressions nouvelles, ce qui devrait permettre dans le même temps de nous affranchir d’une approche intellectualiste du réel.

On ne peut produire du réel que si l’on emprunte au réel ce qu’il est. Et, emprunter au réel ce qu’il est, c’est vouloir utiliser des images sans s’en tenir à la fausse transparence du réel, sans croire que le discours peut suffire. C’est dire grâce à l’image, notre corps à corps quotidien, chacun par rapport à l’autre, aux autres. C’est nous plonger dans l’intelligence sensible de chacune des situations dans lesquelles nous nous trouvons, sachant que notre attention vis-à-vis des êtres et des choses est loin d’être constamment en veille et que, donc, l’essentiel de ce qui nous arrive est produit au-delà de nous-mêmes. L’articulation fine du texte et de l’image permet justement de tenter de dire cela par l’élaboration de rationalités plus complexes qui conservent leurs racines dans le réel en échappant à l’enfermement du texte dans le seul miroir de sa grammaire((Rappelons ici l’aventure de la revue expérimentale Xoana, éditée par Jean-Michel Place et dont j’ai assumé la direction de rédaction qui voulait offrir une plateforme d’expression transversale aux sciences sociales, à des chercheurs qui articulaient texte et image dans leur écriture.)).

Alors, de quelle manière, à travers des styles et des interrogations différents, le cinéma documentaire pro parte a su progressivement s’imposer comme un moment clef du débat sur le mouvement des sociétés contemporaines à travers le monde en donnant enfin la parole à ceux qui témoignent de leurs combats, inconnus, ignorés, méprisés et surtout à tous ceux que l’on tente d’approcher dans la vérité de leur vie de travail comme autant de moments indispensables pour les cheminements de chacun d’entre nous. Des moments si justes où l’on passe d’un pays à un autre, d’une histoire à une autre, sans rupture aucune parce que le dialogue n’est jamais péremptoire, définitif parce qu’il est une leçon simple sur la vie toujours apportée par la vie elle-même. Et l’apparente étrangeté des choses devient alors évidence bien loin des jeux de cirque sur les « autres cultures » auxquels nous convient quelquefois les émissions de télévision.

Un cinéma qui s’est forgé au long de cette période, s’affranchissant d’un héritage naturaliste et d’une vision catégorique et saturée de sens pour faire une place de plus en plus grande à l’interrogation, à l’invention passionnée des avenirs, à l’énigme, dans le mouvement de la vie et du quotidien, de soi et des autres, de soi face aux autres. Son rôle stratégique dans la compréhension de la modernité, de l’altérité et de l’interaction dynamique des cultures qui se joue aujourd’hui au plus fort dans l’énorme mouvement migratoire qui agite et recompose le monde comme un seul ensemble. Compréhension qui prend appui sur deux pôles essentiels, l’écoute de la parole associée à tous les sentiments qui l’accompagnent et la recherche constante d’un alliage le plus subtil possible entre les savoirs et chaque élément quel qu’il soit et même, le plus ténu, le plus inattendu, le plus intraduisible du mouvement de la vie pour la construction d’un réel dans le cinéma, fruit de nos recherches et de nos convictions et qui passe par l’expression des imaginaires.

Toute culture permet de penser et de vivre ce qui lui est différent et elle s’en trouve à la fois transformée et enrichie. Chaque culture en définitive se noue et se confond avec le réel, connaissance et magie, raison et sentiment, devoir et désir, histoire et mythe constituent ainsi les éternels moments de la dramaturgie humaine là où respirent les arts, la littérature et le cinéma. La réflexion anthropologique, lovée au cœur de ce débat crucial, nourrit l’apport stratégique de l’anthropologie visuelle qui loin d’être un discours savant prend justement le pari de voir l’image concilier et ajuster tous les fragments épars de la connaissance. Fragments rassemblés alors dans l’échange des regards qui rend possible une meilleure approche du monde là où tant de savoir-faire, d’expériences et d’intelligences de la vie deviennent alors nécessaires à tous.

Le robot pris dans son acception la plus large, au sens où il témoigne pour toute société de l’idée complexe de la personne, d’un modèle de l’organisation sociale et de la dévolution du pouvoir est peut-être le meilleur contre-exemple de ce que nous voulons dire. En effet, le robot est réduction à la partie visible de la personne, réifié, privé de son propre invisible, devenu parure du vainqueur, victime du dominateur, cible et réalisation de la toute-puissance…

Pensons à cet égard à Nathanaël qui va mourir d’un amour fou et impossible pour l’automate Olympia dans « l’homme de sable » d’Ernst Hoffmann. Sans parler de Frankenstein qui illustre si bien le mythe de la reproduction (comme dans les systèmes experts) de la dynamique propre du vivant, entre apprentissage et homéostasie, gageure de nos roboticiens.

Mais tout est là, le robot ne fait jamais que reproduire, à un moment donné, ce que nous sommes capables de comprendre de nous-mêmes et ainsi de nous imiter mais aussi, il est une vraie mesure de notre univers social, balance entre nos savoirs et nos mythes. C’est bien la fin des rêves de l’éternité, mais aussi la fin de l’image puisque chaque image serait réduite à elle-même, à sa fonctionnalité la plus mécanique comme un mur gigantesque élevé contre l’utopie et la subversion.

Un univers de la cruauté révélée, détruisant avec précision et minutie les êtres humains pour en faire les pantins d’un monde conçu comme totalement achevé et abouti où n’existeraient plus en définitive que ces robots manipulés par quelques personnages d’une sorte de nouvel Olympe.

Il est intéressant de constater l’éclatement d’un véritable tsunami, après tant d’années de glaciation, où tout ce qui a trait à ce que l’on pourrait appeler le champ de l’affectivité dans le domaine des relations sociales, à la place du sujet, en tant que tel, dans sa société était promptement renvoyé, du bout des doigts, aux ordres de grandeur du psychologique. De noter donc la prise en compte massive par la nouvelle génération des chercheurs en anthropologie et en sociologie, des affects, des émotions, des sentiments et du sensible, de la personne en définitive en tant que telle et dans toutes ses manifestations. On ne peut que s’en réjouir. Cette effervescence nouvelle révèle d’abord une véritable friche de données, d’images, d’objets les plus divers déposés au gré des différents courants de pensée, au gré du développement des réflexions et créations, abandonnées sur les plages exotiques de toutes ces utopies nées aux confins des univers académiques.

De nombreux travaux certes, de toute sorte et plus ou moins réussis, ont émergé dans ce domaine si particulier, celui d’un effort de construction de données anthropologiques et sociologiques à travers l’image, le son, le graphisme… Tout cela a favorisé l’ouverture d’une double réflexion méthodologique et épistémologique à laquelle nous tentons de contribuer depuis un bon moment((Michèle Fiéloux, Jeanne-Marie Kambou et Jacques Lombard, 1993, Images d’Afrique et sciences sociales, Paris, Karthala, Hommes et sociétés et Grand entretien avec Jacques Lombard réalisé par Christian Papinot, Images du travail, Travail des images, décembre 2016, n° 3. Le travail des images dans la démarche de recherche. Analyse réflexive et compréhension de l’objet.)). Nous savons bien que l’utilisation de ces nouvelles données, de ces traducteurs (images, sons, graphismes…) dans la construction des objets scientifiques et dans l’élaboration des résultats brouillent quelque peu les cartes académiques et oblige de fait à une réflexion accrue sur les fondements de chaque discipline à l’aune de cette nouvelle raison instrumentale.

C’est bien là où le bât blesse, car l’emprise philosophique sur le langage des épistémologies interdit de fait d’opérer un quelconque recours à autre chose qu’à ce langage spécifique pour la légitimation des procédures scientifiques de reconstruction explicative du réel. En ce sens, il apparaît encore inconcevable de considérer des éléments proprement sensibles (mouvements, regards, cris, expressions, gestes…) comme des éléments possédant en tant que tels une valeur conceptuelle telle qu’elle autorise alors des reconstructions scientifiques.

La question est totalement ouverte : quels sont les rapports qui existent entre une émotion et un regard ou un cri ? et que signifie cette triade ? Comment construire en référence avec cette question la vraie différence entre sentiments, émotion, affect, si toutefois elle existe réellement ? Un être humain peut-il ressentir quelque chose sans que ce ressenti ne soit toujours culturellement affiné ? Ce qui, d’une façon ou d’une autre, nous ramène à la notion de regard abordée au début de ce texte((M. Fiéloux et J. Lombard, 1990, Les Mémoires de Binduté Da, 74 mns, https://vimeo.com/28190568)).

Dans cette nouvelle procédure, les barrières méthodologiques entre le psychologique et le social deviennent beaucoup plus poreuses et nous cherchons, en ce sens, à repérer des phénomènes empiriques simples dans leur reconnaissance bien que totalement complexes dans leur nature dont l’approche grâce à ces nouveaux outils est toujours, tout à la fois, redevable du psychologique et du social. Nous avons développé nos travaux en ce sens, Michèle Fiéloux et moi-même, avec l’exemple du bilo((M. Fiéloux et J. Lombard, 2012.)) et le tromba((M. Fiéloux M. et J. Lombard, 2008. Nous travaillons en ce moment sur ces deux objets de recherches (bilo et tromba) à une construction spécifique non classique qui ferait droit à l’interrogation développée au début de cet article et qui permet donc l’articulation dynamique, la mise en dénominateur commun, de nombreux éléments hétérogènes.)), rituel de possession et une recherche sur la reconstruction d’un autel religieux lobi dans le cadre de l’exposition « De l’art pour s’agenouiller » au Museum Kunst Palast à Düsseldorf en 2001((M. Fiéloux et J. Lombard, Le voyage de Sib, 2011, 60 mns, https://vimeo.com/28159740.)).

Le bilo, rituel lignager et thérapeutique à Madagascar sur lequel nous travaillons depuis longtemps en relation avec bien d’autres choses, en réunissant donc, en plus bien évidemment des éléments les plus classiques de l’observation scientifique, une grande masse de données spécifiques, visuelles, graphiques, sonores. Elles nous ont permis de présenter dans un article récent la question du sentiment d’appartenance à un même lignage, à une même communauté familiale en introduisant dans le même temps le ressenti du plaisir, qu’on peut, ou pas, en éprouver. Ressenti du plaisir ou du déplaisir indispensable, à nos yeux, dans l’effort de construction de cette catégorie sociale, le lignage((M. Fiéloux et J. Lombard, 2018.)).

Les différentes manifestations politiques qui coagulent, dans notre pays, les éléments les plus profonds de l’engagement des personnes dans leurs opinions diverses nous montre combien la bataille pour la composition des images des différents protagonistes de chaque évènement illustre cette idée que c’est moins le propos que la posture, la mise en scène à travers des images, dans des contextes choisis des différents acteurs, qui fait la vérité de chaque démarche politique. On peut ajouter d’ailleurs qu’image, posture et lieu d’où l’on parle au sens d’une position hiérarchique, sociale ou intellectuelle éminente, forment un tout qui suffit encore une fois à la légitimité de la parole quel que soit en définitive ce qui est dit. Parole qui se dissout dans la métaphore de l’image et de la posture((J. Lombard, 2014.)).

J’ai pu montrer dans ce sens, dans une construction filmique expérimentale, que le droit à la parole, pour ceux qui en sont exclus, emprunte aussi ce chemin particulier : la fabrication d’une image qui conduit alors à la violence contre soi comme à la violence contre les autres((J. Lombard, La vie au grand air, vidéo 2012, https://vimeo.com/63077597)). Ce « droit à la parole », n’est pas seulement une négociation médiatique menée « à coup » d’images mais aussi un apprentissage spécifique propre à cette forme d’énonciation, le discours politique pris au sens large et qui vise plus à cimenter l’image et la posture créant là les ferments d’une conviction partagée qu’à ouvrir le labyrinthe du sens et de la signification des choses, en un temps et un moment donné. Cela dit, il nous semble indispensable aujourd’hui, et c’est bien ce que nous essayons de démontrer, de prendre en compte dans notre travail d’analyse, et pour ce qu’ils sont, tous les échos apportés, presque à l’infini, par les jeux d’image qui demeurent au fondement des opinions, des convictions et des représentations. La belle difficulté de cette aventure est que, à vouloir prendre en compte ces éléments stratégiques, nous devons dans le même temps forger des dispositifs qui devraient nous permettre de les capturer.

Le film de Grégoire Beil, Roman national nous apporte un exemple original pour bien comprendre cette difficulté. Ce cinéaste s’était intéressé de façon très originale à un réseau social, périscope, utilisé par des jeunes de 14/20 ans pour chater en vidéo et j’ai présenté son film au cours d’un séminaire((J’ai présenté ce cinéaste et assuré le débat dans le cadre du séminaire de Corinne Fortier, « Anthropologie du visuel. Pratiques filmiques et anthropologiques », Collège de France, 15 avril 2019.)).

Il s’agit ici d’un monde d’autant plus réel qu’il recherche et revendique, dans la fluidité du live, le sens profond de chaque moment qui passe. Ce ne sont pas des angles, des points de vue articulés entre eux par des ellipses réfléchies qui veulent porter le sens de la démonstration, c’est, à l’inverse, l’idée et le sentiment que l’infinité des images, des perspectives, des regards et des souvenirs irrépressibles qui font chaque instant de la vie et au plus court qu’il soit nous apporte une nouvelle intelligence du rapport aux autres et du rapport au monde du fait même que l’on peut aujourd’hui les capturer au sens fort du terme et donc en faire quelque chose.

C’est mettre à plat comme avec une épure tout ce qui nous anime les uns par rapport aux autres dans un instant donné. C’est rendre possible et ouvrir un autre espace de dialogue où ce que j’invente de l’autre, à l’instant, devient une part de moi, de mon être en fabrication, en désir, en souffrance, en violence, en bonheur, dans un même espace imaginaire. Ainsi, il est peut-être temps de réellement secouer ces certitudes mécaniques, religieuses presque, qui laissent croire, accroire que malgré tout une vérité serait là, donnée qu’il importe de révéler pour le bien de tous. Au contraire, le réel du Réel((L’expression « réel du Réel » signifie à mon sens que le Réel est une construction accomplie du jeu social proprement nécessaire qui n’épuise pas bien évidemment toute la densité du réel qui par définition reste inépuisable alors que le réel de ce Réel est bien ce que nous vivons au-delà des cadres de référence sociaux, politiques, idéologiques… qui est le réel de notre imaginaire, de notre désir, de notre énergie de vie qui nous accorde avec le monde et son mouvement propre grâce à notre propre créativité et qui en ce sens s’épuise dans la rencontre entre la règle du jeu et le fourmillement de notre désir.)), c’est peut-être cet espace imaginaire qui nous réunit, au-delà de nous-mêmes. Espace imaginaire qui fonde la puissance de l’existence et sa profonde réalité sur la ligne de crête, à chaque instant, de la rencontre d’une infinité d’éléments provenant des intimes avec les coagulations, les précipitations les plus évidentes du mouvement des évènements qui, peu ou prou, feront l’histoire.

C’est bien là le tempo de l’époque dans ce carrousel, ce mouvement perpétuel de rencontres qui ne cesse de s’emballer, par une sorte de modelage réciproque des désirs, des connivences, des accords, des reconnaissances, bien loin des assignations définitives des seuls détenteurs autorisés de la parole et qui restent chacun à leur manière et aujourd’hui plus que jamais les hérauts d’un monde en voie de disparition. Il y a bien là pour des gens de l’image une réflexion importante à mener sur cet effet de parallaxe. Peut-être faudrait-il relire Antonio Gramsci plutôt que Michel Foucault.

Périscope, réseau social et son champ d’application nous amène à une autre paraphrase des espaces imaginaires partagés avec les séries télévisées qui connaissent une faveur de plus en plus grande de la part du public alors que ce format était plutôt boudé en France jusqu’à maintenant. Si le cinéma est autant le lieu du tragique et de la farce, deux moments dont Shakespeare en son temps a su assurer une alliance géniale, le lieu des conflits et de leur explosion, le lieu de tous les espoirs et de tous les rêves d’amour, de puissance et de gloire, la série, par contre, est un long fleuve tranquille qui coule sans début ni fin en mimant notre quotidien, un espace imaginaire juste un peu décalé par rapport à notre vie de tous les jours où l’on retrouve, souvenez-vous, les images les plus banales, quelqu’un qui pousse un caddie dans un supermarché, l’habitacle d’une voiture, le décor Ikea d’un intérieur, des gens habillés comme tout le monde…

Tout se répète comme dans la vie. Il n’y a plus d’ellipses et le temps s’étire dans sa vraie longueur. Ainsi nous la consommons (la vie), sans la vivre. Nous nous intercalons avec les personnages et entrons dans l’histoire qui devient insensiblement la nôtre, nous projetant à l’extérieur de nous. Nous nous adaptons aux intentions des personnages en démissionnant de nous-mêmes et surtout en entrant dans un moule((J. Lombard, 2017.)).

Cela rappelle les espaces ouverts par les villes nouvelles où les habitants ont le sentiment de jouer un rôle dans une pièce de théâtre qui ne finit jamais alors qu’ils sont dans leur quotidien, travail, courses, enfants, visites à des gens… Espaces insidieux, débarrassés de leur valence politique où nous jouons notre vie en trompe-l’œil sans plus de prise sur elle selon le modèle de la vie politique en général où de plus en plus, le débat se déplace sur des questions sociétales, sur une réinvention à la fois réelle et fantasmatique de notre monde loin, bien loin de l’accès aux vraies règles du jeu. Mais l’illusion est donnée.

Bibliographie

Belting H., 1996, Image, Icône, Économie. Les sources byzantines de l’imaginaire contemporain, Paris, Seuil.

Belting H., 2004, Pour une anthropologie des images, Paris, Gallimard (Le temps des images).

Belting H., 2007, Image et culte. Une histoire de l’art avant l’époque de l’art, traduit de l’allemand par Frank Muller, Paris, Cerf.

De Martino E., 1999, La terre du remords, Paris, Les Empêcheurs de Penser en Rond.

Fiéloux M., Lombard J., 1992, « Faire la plus grande place à l’imaginaire », CinémAction, 64, Demain le cinéma ethnographique ?, 3e trimestre, p. 192-197.

Fiéloux M., Lombard J., 2008, « Regards en gamme. Chronique familiale ordinaire avec Personnage » Ethnographiques.org, 16 septembre. Url : https://www.ethnographiques.org/2008/Fieloux-Lombard

Fiéloux M., Lombard J., 2012, « J’ai mal aux os. Rituels, imaginaire partagé et changement social », L’Autre, Cliniques, cultures et sociétés, 13 (1), p. 41-50.

Fiéloux M., Lombard J., 2018, « Corps féminin, corps du lignage. Le rituel du Bilo », Catalogue de l’exposition Madagascar, Madagascar. Arts de la Grande Île, p. 236-241.

Freud S., 1914, « Le Moïse de Michel-Ange », traduit de l’allemand par Marie Bonaparte et Mme E. Marty, La Revue française de psychanalyse, Paris : Doin, 1927, tome I, fasc. 1-2-3, article originalement publié dans Imago, vol. III, fascicule 1, en février 1914, Vienne/Leipzig.

Lionel N, 2006, Le nouvel inconscient. Freud, Christophe Colomb des neurosciences, Paris, Odile Jacob.

Lionel N, 2010, Perdons-nous connaissance ? De la mythologie à la neurologie, Paris, Odile Jacob.

Lombard J., 2006, « Droit à la parole et résistance des peuples face à la globalisation », Études rurales, n° 178, p. 23-38.

Lombard J., 2014, « L’autre est ma part d’invisible. Entretien avec jacques Lombard », L’autre, cliniques, cultures et sociétés 15 (3), p. 369-382.

Lombard J., 2017, « Vive le parti communiste chinois », La revue du Cube, n° 13, p. 40-44.

Jacques Lombard

- Jacques Lombard#molongui-disabled-link